初心者から上級者までつかえる、サインの作り方や考え方をイチから教えます。

実際にサインデザインのプロが使うテクニックも踏まえつつ、様々な用途に合わせたサイン作りの考え方やサイン例を紹介していきますね。

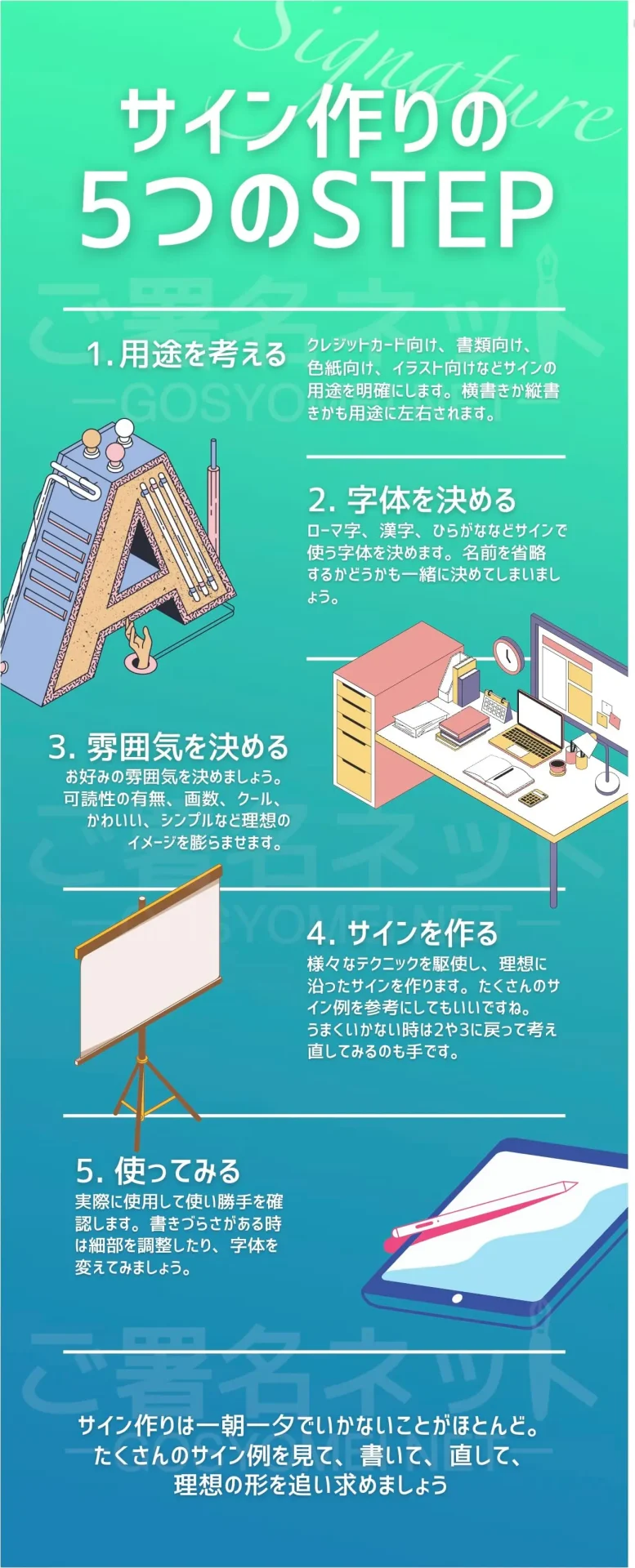

サインの作り方 5つのステップ

サインを作る上で次の5つのステップを踏む必要があります。

やみくもにサインを作ってもうまくいかないことがほとんど。

しっかり理想の完成形をイメージすることでサインを作りやすくなります。

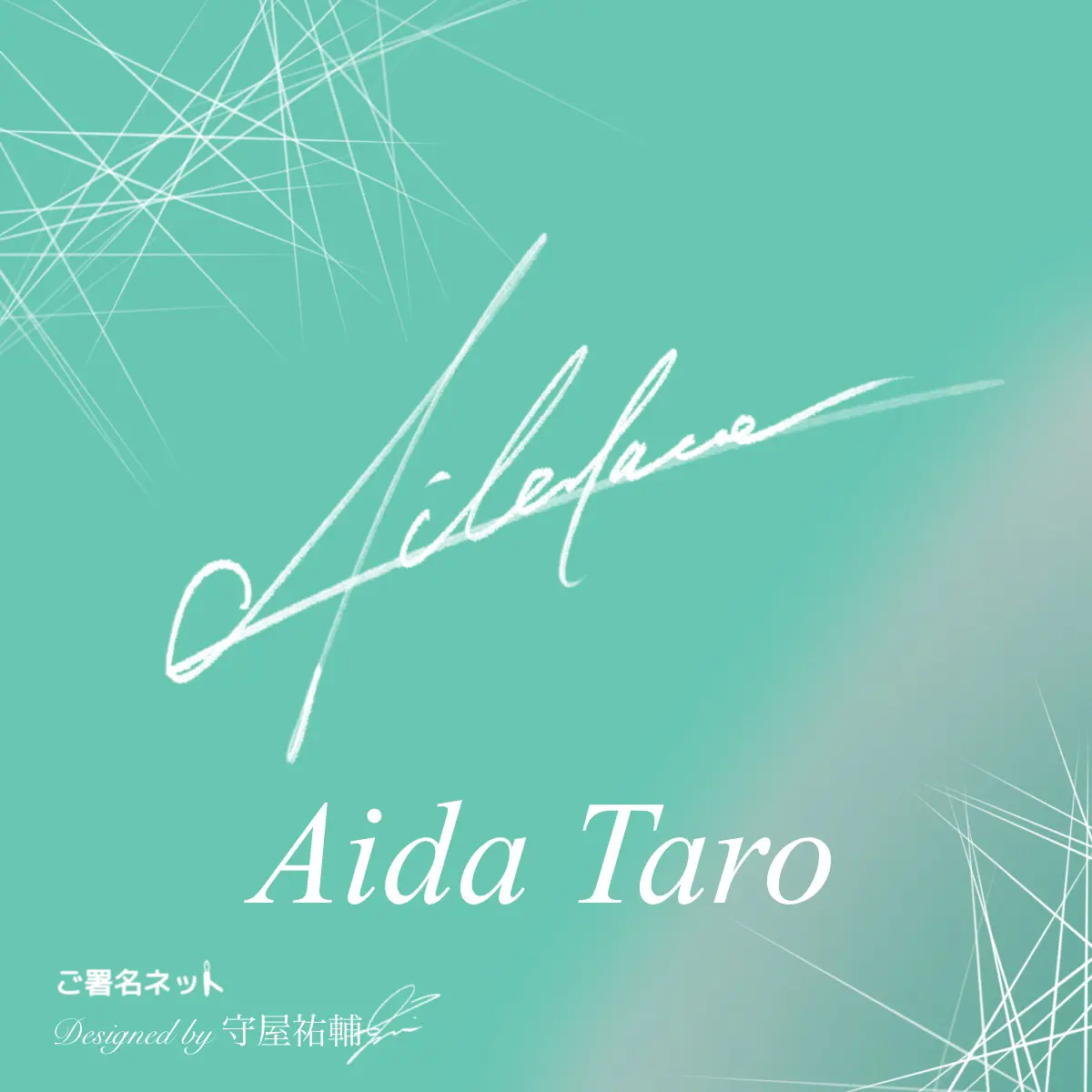

もしどうしても作成が難しい場合や面倒だと感じる場合は、ぜひご署名ネットに作成をお任せ下さい。

世界に1つしかない、あなただけの完全オリジナルサインを心をこめて作成いたします。

1. 用途を決める

サインの用途を先に明確にしておくのはとても重要です。

用途がハッキリしていれば、それに相応しいデザインに仕上げることができるためです。

例えば、サイン色紙で書くようなデザインを会社の契約書に書くのは不釣り合いです。

本のサイン用に縦書きで作ったものをクレジットカードに書くのもちょっと違いますよね。

サインをどこに書くのか、誰に対して書くのか、あなたはどういう社会的ステータスにいるのか。

こういう観点で考えてみるといいですね。

2. 字体を決める

次にサインの字体を決めます。

ここでいう字体と、実はたくさんの要素を含んでいます。

- 漢字、ローマ字、ひらがな、カタカナ、マーク入り?

- フルネームか、省略か

- 縦書きか、横書きか

- 読めるか、読めないか

字体別のメリット・デメリット

字体別にメリットとデメリットがあるため、何を重要視してデザインするか考えてみましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 漢字 | 真似されにくい きれいなサインは字が上手に見える 大きな差別化につながる | 自作は難易度が高い 書くのに時間がかかりがち 読みづらい |

| ローマ字 | サンプルが多いため参考にしやすい 短い時間・画数で書きやすい 線の遊びを作りやすい | 横長になりがち 人と似たサインになりやすい |

| ひらがな | 文字をつなげやすい シンプルに仕上げやすい 線の遊びを作りやすい | 単調な線になりやすい ビジネスには不向き 文字のバランスが難しい |

| マーク入り(☆など) | 色紙などで目立つ マークの種類で印象を変化できる | 使う場所が限られる ビジネスには不向き |

「海外で使うサインは漢字がいい」という話を聞いたことがあるかもしれません。

真似されづらいのでおすすめという点ではその通りなのですが、その分ローマ字と比べると作成の難易度は上がります。

フルネーム・省略ネームのメリット・デメリット

サインをフルネームにするか省略形にするか、これも大切な要素です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| フルネーム | どこでも万能 きっちりした印象 | 横長(縦長)になる 書くのに時間がかかる |

| 省略ネーム | 書きやすい 大量に書いても疲れづらい | 省略形を断られるケースあり(稀) |

フルネームのサインにしておけば基本的にどんなシーンでも万能に使えます。一方で文字数が多くなるので書くのに時間がかかりやすいデメリットがあります。

省略ネームは短い時間でリズムよく書けますが、契約書や申込書などきっちりした書面では断られるケースがあるかもしれません。

横書きと縦書きのメリット・デメリット

サインを横書きにするか縦書きにするか字体を決める大切な要素です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 縦書き | 目立ちやすい 『和』と親和性あり | 使う場所が限定される ローマ字は使いづらい |

| 横書き | 世界のスタンダード 違和感なく読める | 特になし |

縦書きのサインは用途が限定されがちです。

クレジットカードや紙のサイン欄、契約書などあらゆる媒体の基本は横書きですので、縦書きサインが活躍するシーンは多くありません。

一方、それを逆手に取って縦書きサインで周りと差別化を図ることができますね。

特に縦書きを使う予定が無ければ、スタンダードな横書きでまず間違いはありません。

読めるサインと読めないサインのメリット・デメリット

書くサインが読めるか読めないか、非常に大切なポイントです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 読める | 誰が書いたかわかりやすい 真面目な印象を与える | サインらしくない 書くのに時間がかかる |

| 読めない | 素早く書ける デザインが豊富 | 名前はわかってもらえない 再現性のキープが難しい |

サインは必ずしも読めることを必要とされるものではない、ということを覚えておきましょう。

読めるかどうかはデザイン性の違いもありますが、急いで書いたため結果的に読めないということもよくあります。

サインで大切なことは可読性の有無ではなく本人が自筆したかどうかです。

また、選ぶ字体によって真似されづらさも変わってきます。

少しでも偽造防止に役立つためのサインの作り方もご参照ください。

3. 雰囲気を決める

サインの雰囲気はサイン作成において非常に重要な要素です。

ー かわいいサインは柔らかいカーブを多く使います。

ー 力強いサインは直線やカクカクした線を使います。

ー シンプルなサインは重なりを減らし、起伏を抑えます。

このように仕上げるデザインの方向性によって書き方が大きく変わるため、理想の雰囲気はしっかり考えておきましょう。

ご署名ネットで紹介しているたくさんのサイン例も参考にしてみてください。

サイン作例はこちら

Instagramの作例

Pinterestの作例

4. サインを作る

これまでに決めた1〜3の要素をもとに、いよいよ実際にサインを作る段階です。

サイン作りには様々なテクニックを駆使しますが、今回は初心者の方でも導入しやすい手順を詳細な画像付きで紹介します。

この後のパートで詳しく解説しています。

5. 使ってみる

出来上がったサインは実際に使って初めてその良し悪しがわかります。

パッと見てデザインがいまいちでも、書いているうちに次第に形が洗練され、お気に入りの1点に仕上がることがあります。

あなたの書き方のクセに合わせてサインはどんどん形を変えていくことでしょう。

やっぱり自分には合わないと感じたら、「2. 字体をきめる」「3. 雰囲気を決める」「4. サインを作る」のパートを行き来しましょう。

注意点

サインで個性を出したいと思って、パスポートのサインを奇抜にしすぎるのはおすすめできません。

記号やマークをパスポートサインの一部に入れるのは可能とする自治体もあれば、名前しか受け付けないところもあり、対応はバラバラです。

これからパスポートのサインを作ろうとしている方は、まずこちらのページで基礎情報を知っておくといいでしょう。

番外編

完成したサインを書くペンにもこだわりたいところ。

サインデザインの仕事をしていると、サインに適したおすすめのペンを聞かれることがよくあります。

実は、ペンのメーカーや種類(ボールペン、万年筆)はそれほど重要ではなく、ポイントはペン先の太さにあったのです。

サインが完成した暁には、ぜひこちらの記事にも目を透して理解を深めましょう。

サインの作り方 画像とともにステップバイステップ

サインを作る具体的な手順はこちらです。

- 罫線を用意する

- ブロック体で名前を書く

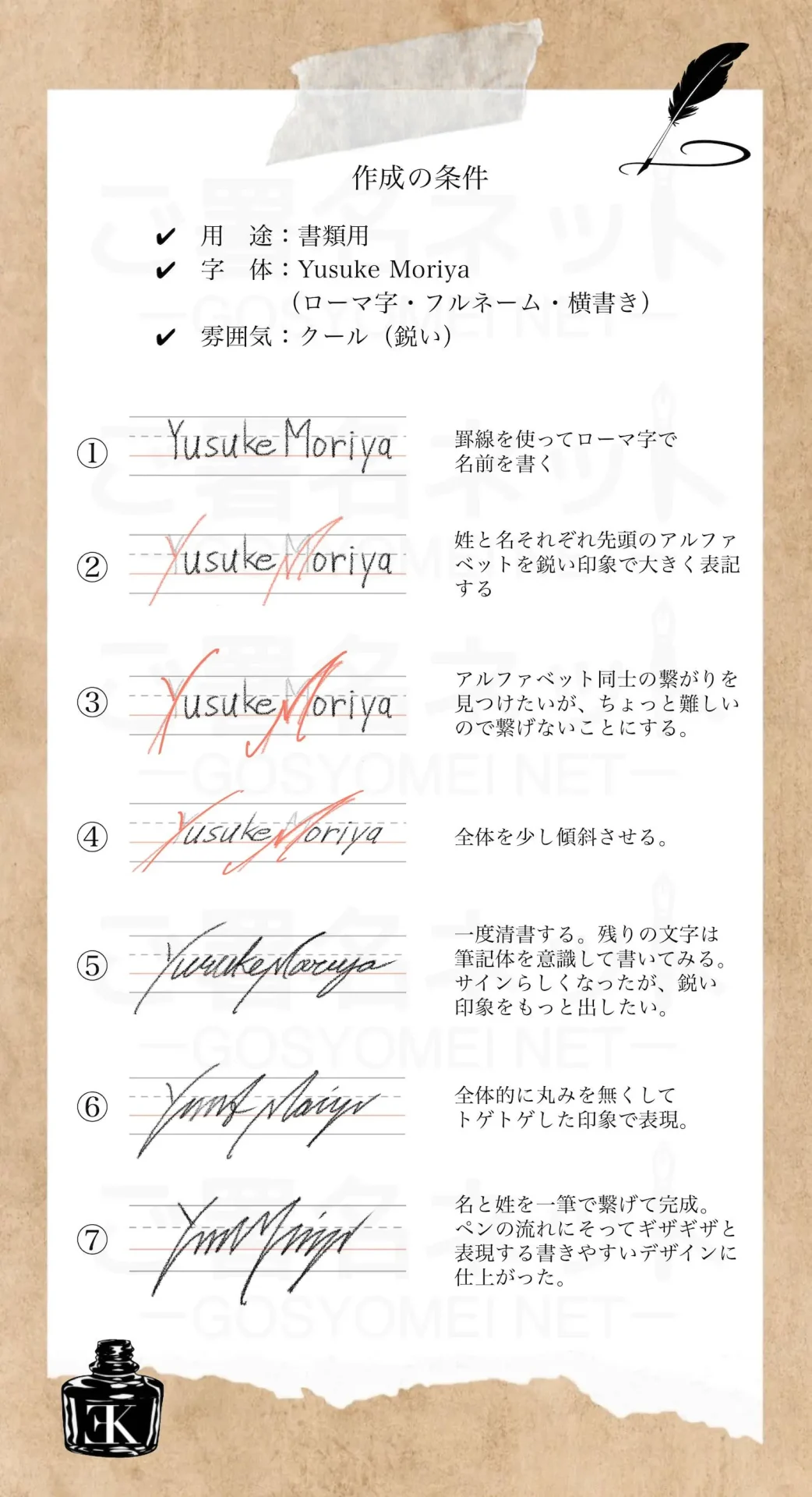

- 姓と名の先頭のアルファベットを大きく書く

- 線の繋がりを考える

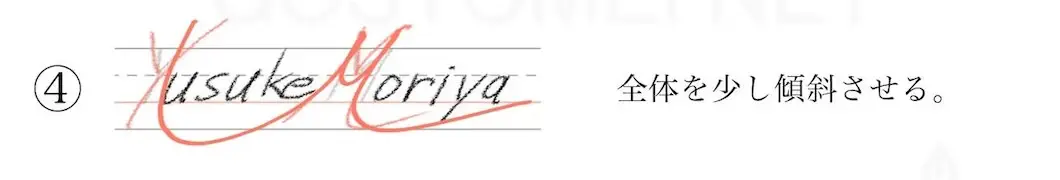

- 全体を傾斜させる

- 微調整

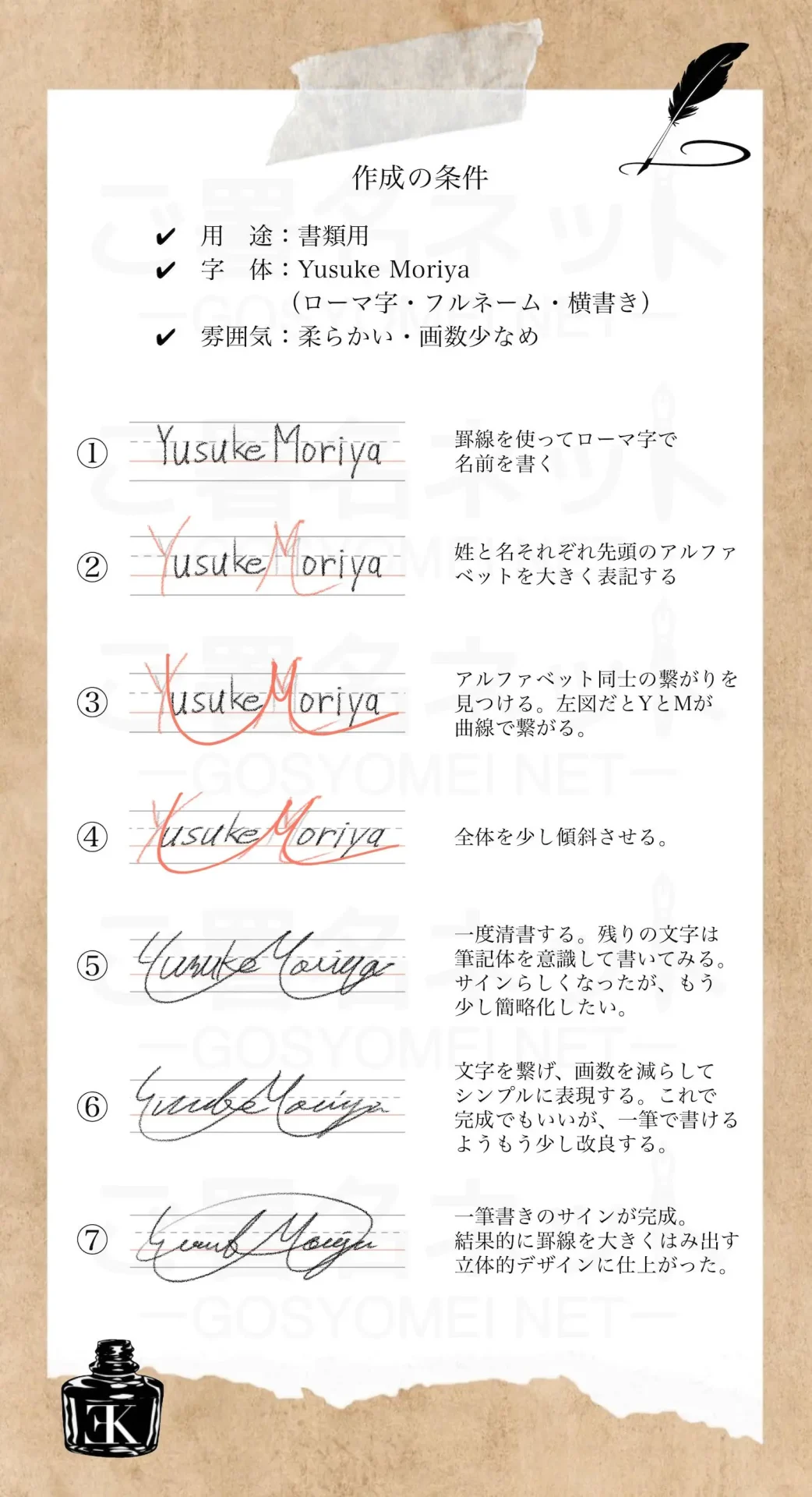

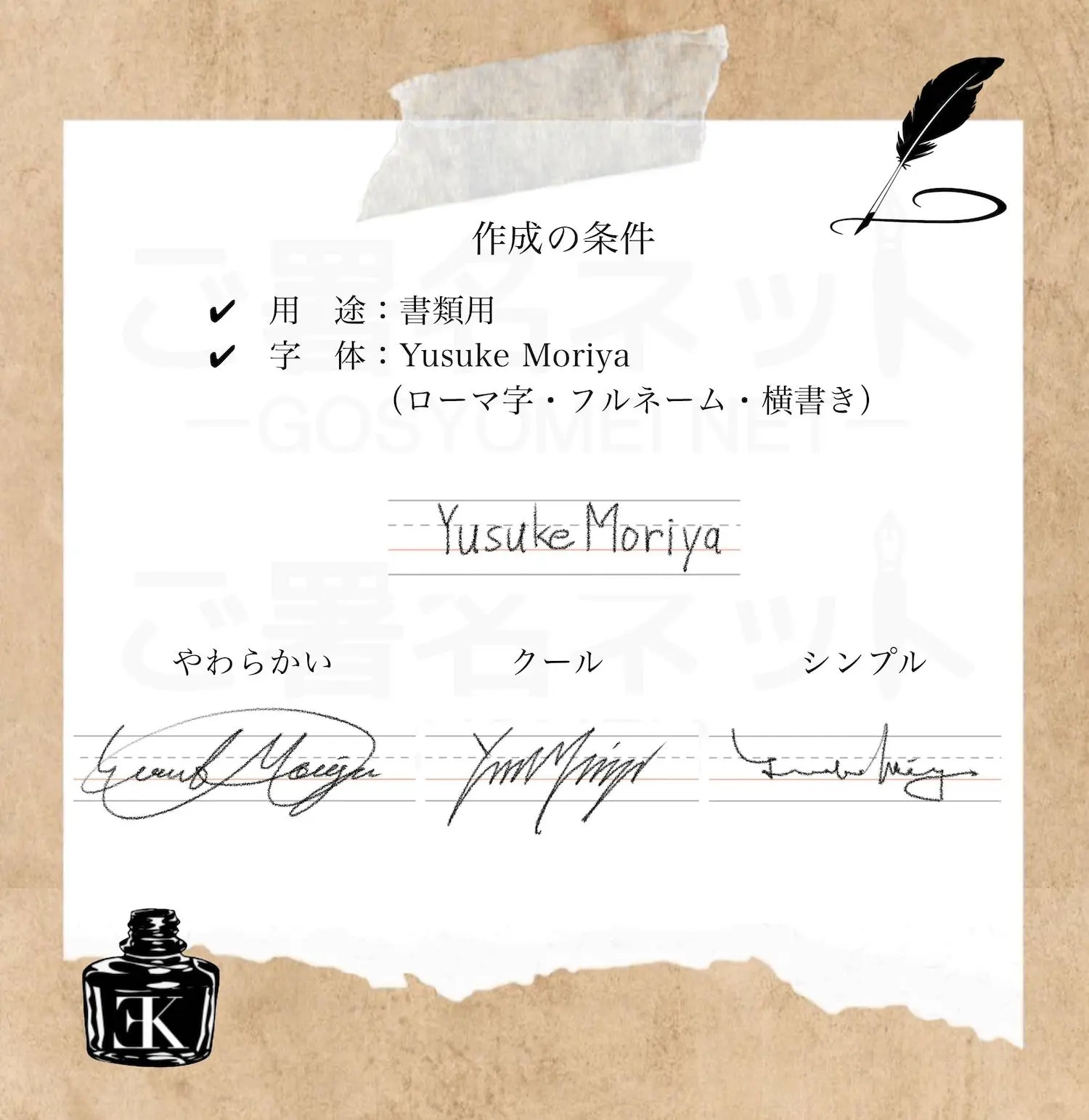

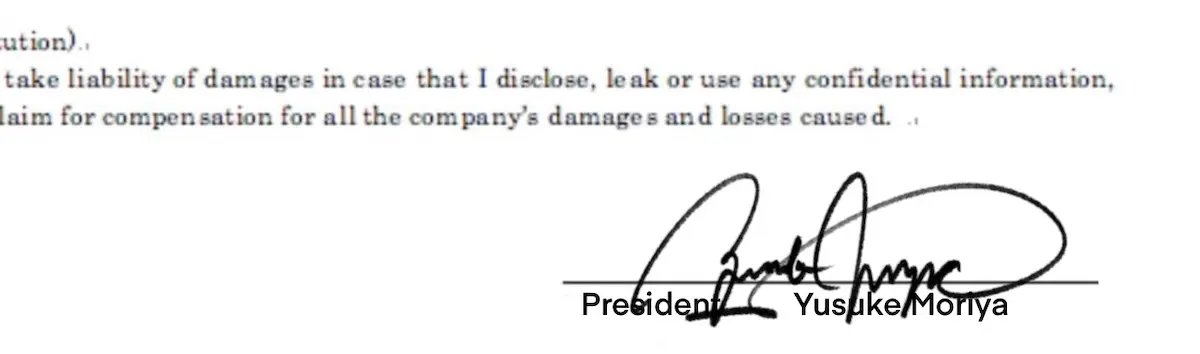

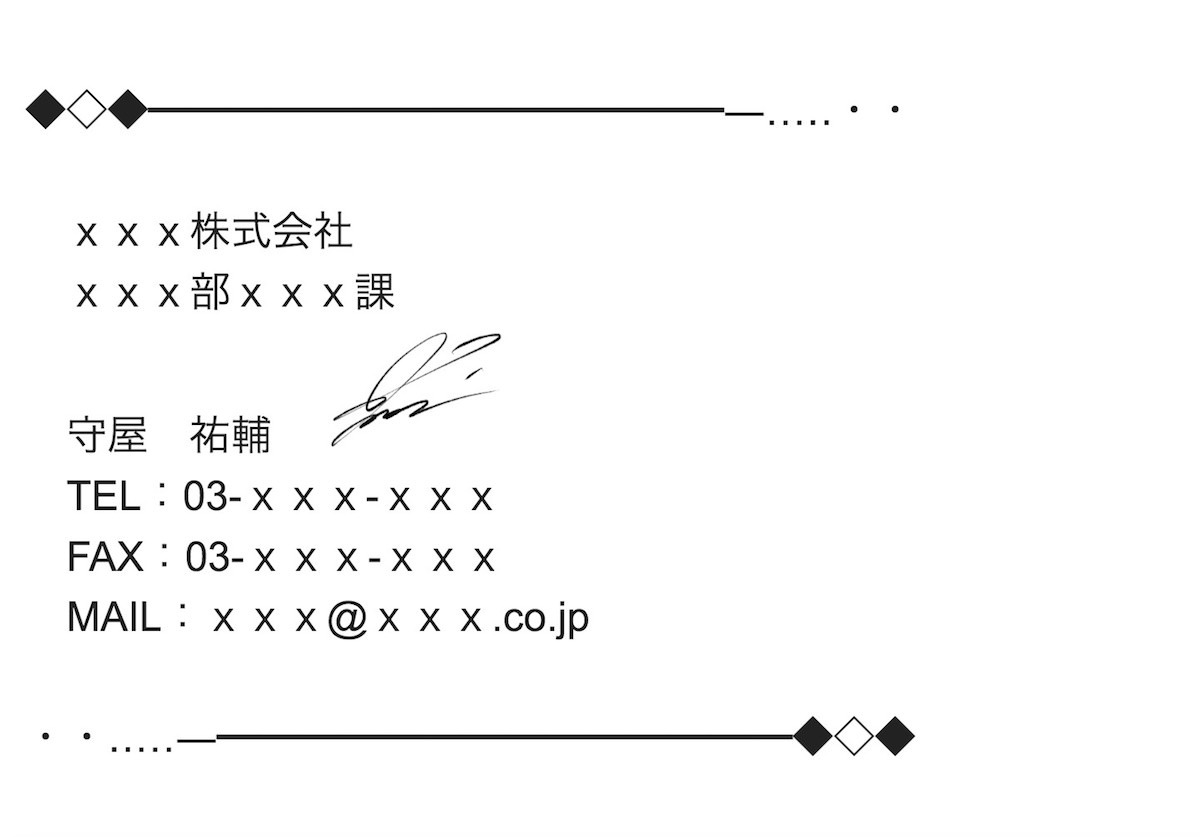

ここでは私の名前(Yusuke Moriya:守屋祐輔)を使ったサイン例をご紹介します。

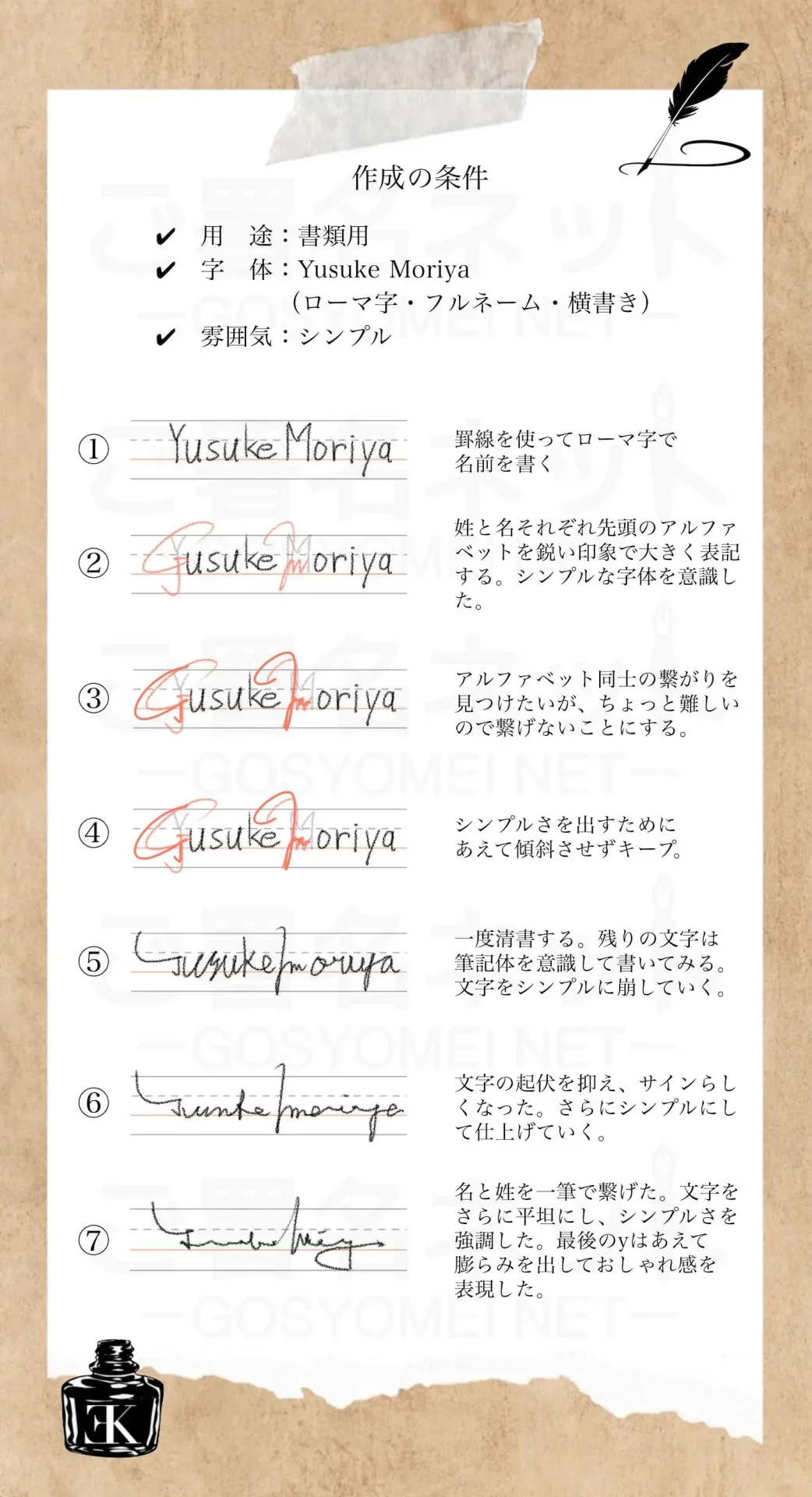

例1:ローマ字・横書き・柔らかい

- 用途:書類用

- 字体:Yusuke Moriya(ローマ字・フルネーム・横書き)

- 雰囲気:柔らかい・少ない画数

どうでしょう、なんとなく流れはつかめましたか?

それではサインの作り方のポイントを紹介しますね。

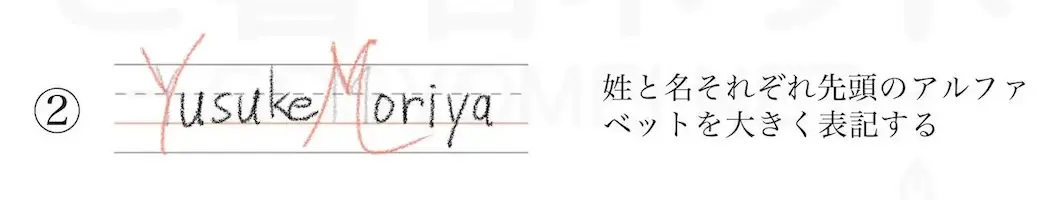

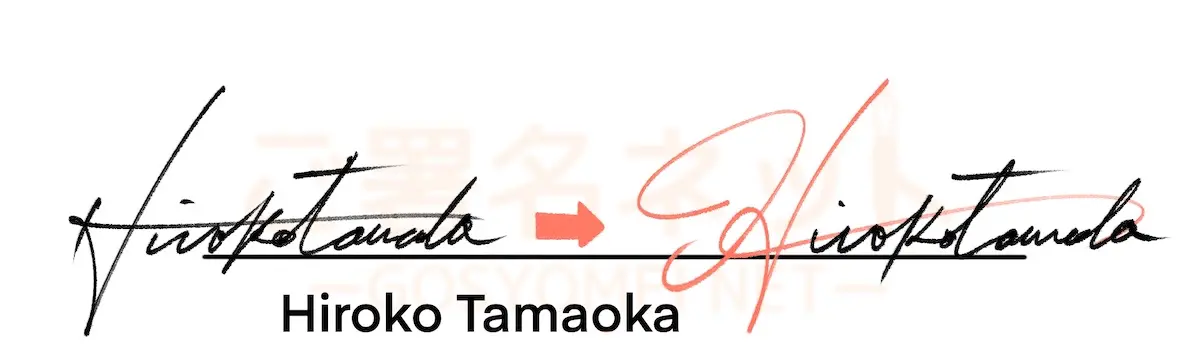

先頭の文字を大きく書く

サイン作りの初心者の方に最もおすすめな方法が先頭の文字を大きく書くことです(Yusuke Moriyaの場合はYとMを大きく書く。片方だけ大きく書くのもあり)。

罫線をはみ出してもいいので大胆に表現してみましょう。

文字が大きくなるだけで印象が変わりますし、偶然の線から次のアイディアに繋がることも期待できますね。

今回は『やわらかい』雰囲気のサインを作りますので、この段階で文字はやわらかくしておくといいでしょう。

ご署名ネットでは、アルファベット1文字ごとに具体的なサインの作り方を紹介していますので、大きく文字を書く参考にしてみてください。

私がお客様向けにサインを作る際は、先頭以外の文字を大きく書いたり、逆に小さく書いたり、色々なテクニックを駆使します。

先頭の文字はあくまでも基本テクニックの1つですが、ぜひ活用してみてください。

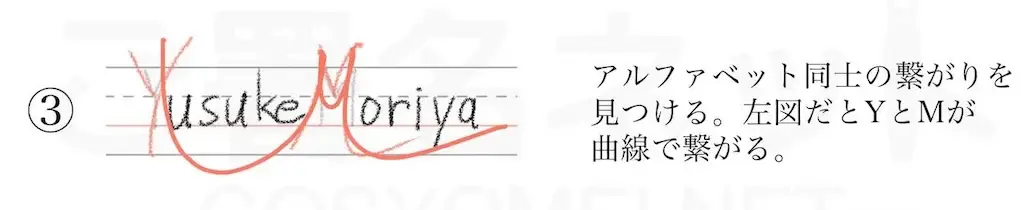

文字同士を繋げる

大きく書いた文字同士を繋げる工程です。

さきほど大きく書いた文字の線を伸ばしたり方向を変えてみましょう。

もしうまく繋がりが見つからない場合は無理に繋げず、独立した文字として残しておいても問題ありません。

傾斜を付ける

ローマ字を傾斜させるとおしゃれでかっこいい雰囲気を出すことができます。

斜めにすると書きやすく、文字同士を繋げやすくなるというメリットもあります。

あえて斜めにせず垂直のバランスをキープしたデザインもありますが、このあたりはお好みに合わせて調整してみてください。

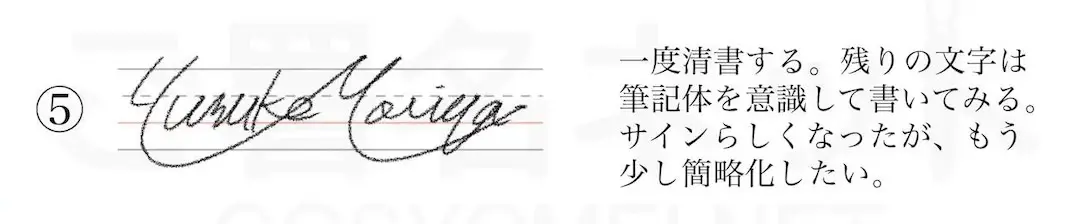

残りの文字を繋げる

残った文字を筆記体の要領で繋げてみます。

完璧な筆記体を書く必要はなく、あくまでも書きやすく線が連続するように自由に繋げてしまってOKです。

全体像が仕上がってきました。

次の工程ではもう少しサインらしく崩しを入れてみます。

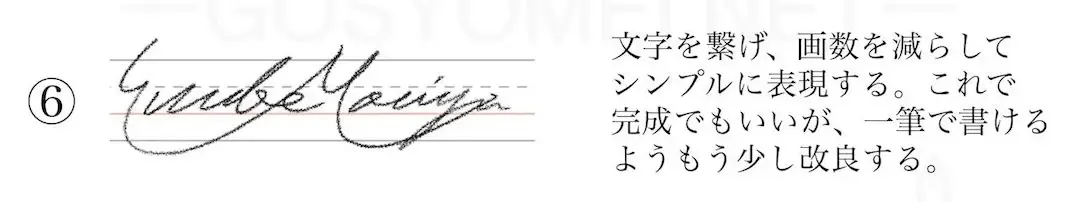

文字を崩す、シンプルにする

筆記体(のように)で表現した文字の崩しをさらに強くし、シンプルに表しました(先頭のYも多少変化させました)。

崩しを強くするとサインらしさが向上しますが、可読性は低下します。

どのようなサインの雰囲気を求めるかによって崩し具合が変わってきます。

さらに画数を少なくするため、最後に仕上げに入ります。

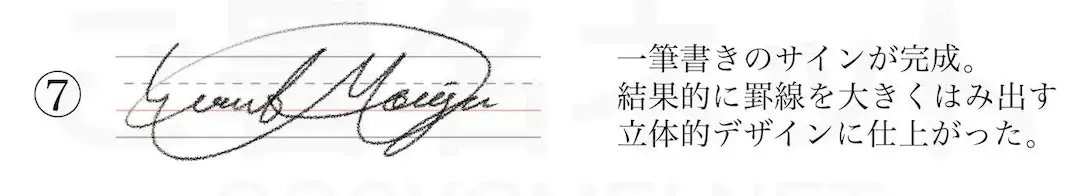

全体を繋げる

YからMに繋がり、Mから先頭にぐるりと線を返して残りの文字に繋げました。

返す線で大きなカーブを表現したことにより、全体のやわらかい印象がより強調されましたね。

これで一筆書きのサインが完成となりました。(厳密には i の点を最後に打つので二画ですが)

続いて2例目を紹介します。

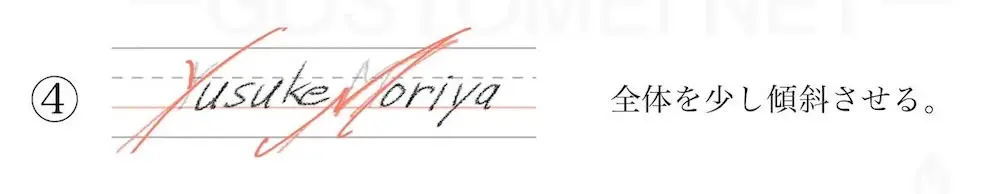

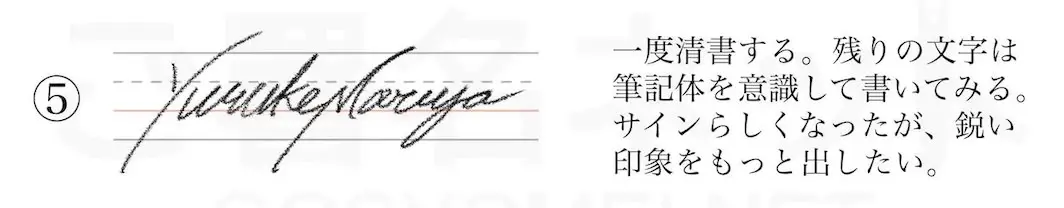

例2:ローマ字・横書き・クール(鋭い)

- 用途:書類用

- 字体:Yusuke Moriya(ローマ字・フルネーム・横書き)

- 雰囲気:クール(鋭い印象)

こちらも作り方のポイントを見ていきましょう。

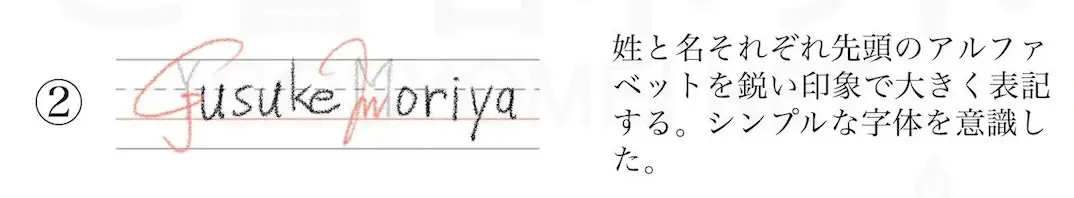

先頭の文字を大きく書く

今回表現したい雰囲気はクール(鋭い)な印象ですので、先頭の文字を大きくする時は尖った字で表現してみました。

罫線を大きくはみ出して大胆に書きましょう。

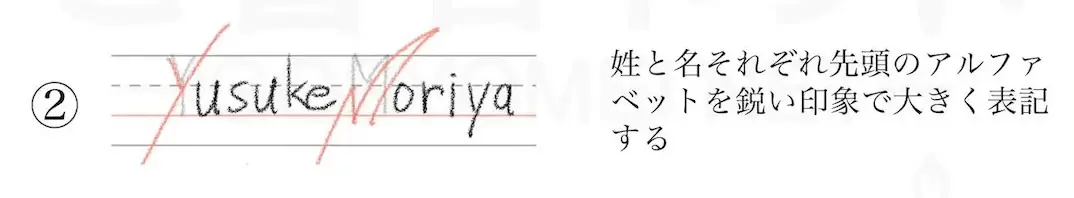

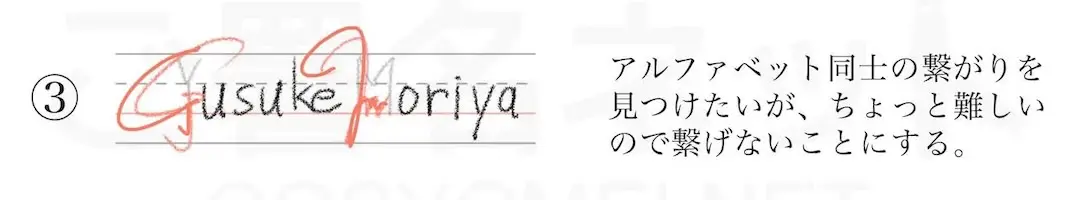

文字同士をつなげる

本来は大きくした文字同士をつなげたかったのですが、鋭さを表現したために線が直線的になり、うまくつながりを見つけられませんでした。

こんな時は無理につなげる必要はありませんので、そのままにしておきましょう。

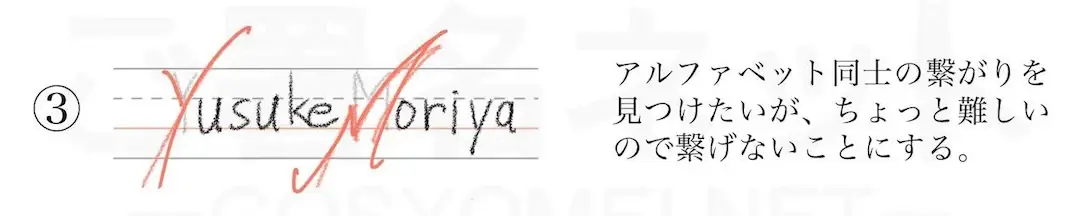

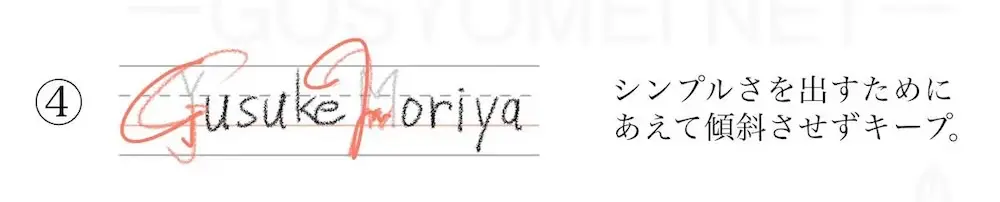

傾斜をつける

クールな印象を出すにはアルファベットの傾きは欠かせません。

大きく表現したYとMは最初から傾斜した文字でしたが、さらに角度がつきましたね。

残りの文字をつなげる

残りの文字を筆記体の要領でつなげます。

文字の間隔を狭めて詰まった印象で表現し、クールな雰囲気を出しました。

ここにもう少し崩しを加え、鋭さをプラスしていきます。

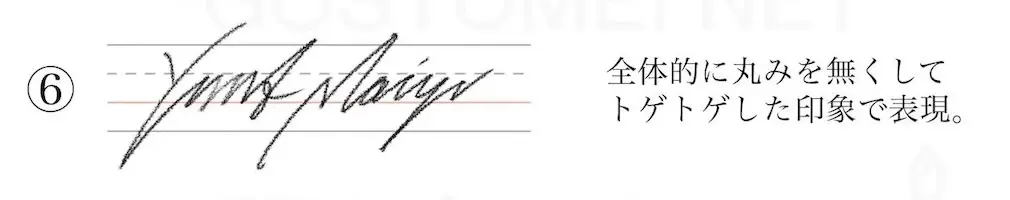

文字を崩す、鋭くする

線の丸みを取り払いつつ文字を崩し、全体的にトゲトゲしい印象を加えました。

これで完成にしてもいいのですが、画数を減らして書きやすさを出すためにもうひと工夫します。

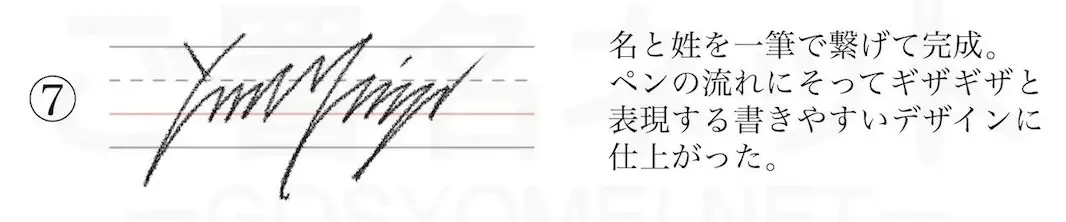

全体をつなげる

名と姓をつなげて完成です。

このサインのポイントは、ギザギザした攻撃的な力強い印象を与えることに加え、同じ線を繰り返すシンプルな書き方ゆえに書きやすい点が挙げられます。

さらに3例目をみていきましょう。

例3:ローマ字・横書き・シンプル

- 用途:書類用

- 字体:Yusuke Moriya(ローマ字・フルネーム・横書き)

- 雰囲気:シンプル

こちらも作り方のポイントを見ていきましょう。

先頭の文字を大きく書く

先頭の文字を大きく表現します。

今回はシンプルさを出していきたいので、先頭のYとMはあえて小文字を採用。

大きめに書いて準備に取り掛かります。

文字同士をつなげる

サイン作りの基本は文字同士のつながりですが、下手に線をつなげすぎるとごちゃごちゃした見た目になりがちです。

今回はシンプルさを優先するためにあえてつなげない選択をしました。

傾斜をつける

傾斜もつけないことにしました。

かっこよさやスタイリッシュさを出す際に文字の傾斜は必須ですが、私の個人的な印象としてはシンプルな表現をする際は直立した文字がいい味を出してくれると感じています。

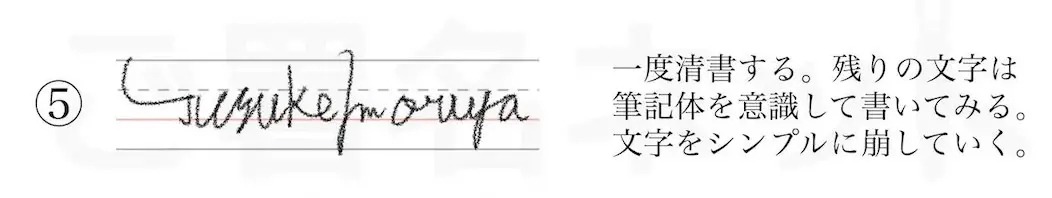

残りの文字をつなげる

筆記体を意識しながら残りの文字を繋げます。

まだそれぞれの文字が主張しすぎているので、よりシンプルに、より簡単に表現していきます。

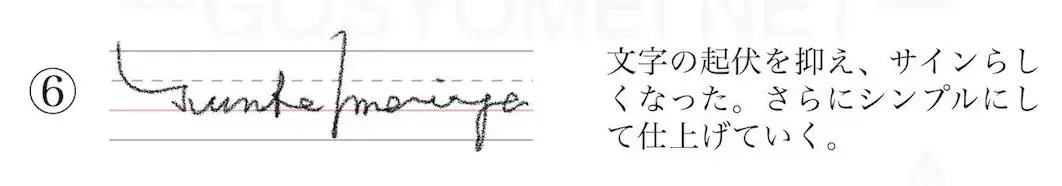

文字を崩す、シンプルにする

文字の高さを抑え、小さめに表現し、最低限の線でつなげました。

グッとシンプルさが増し、この段階で完成としても良さそうですが、もう一声シンプルにしていきます。

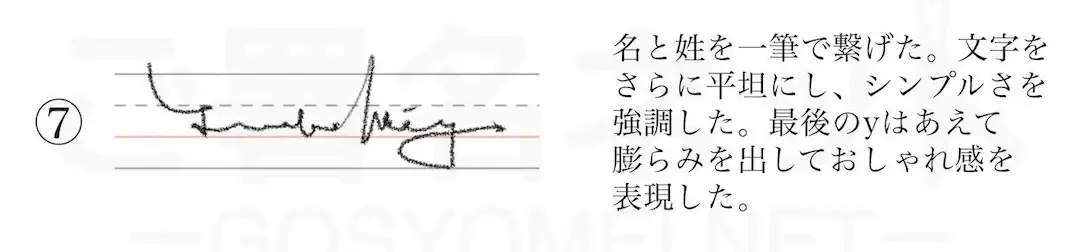

全体をつなげる

名と姓を緩やかにつなげ、文字はさらに平坦に仕上げました。

シンプルにするほど書きやすくなりますが、可読性は低下する傾向にあります。

最後のy(Moriyaのy)はあえて膨らみを出し、おしゃれな印象を出しました。

もちろんこの箇所もシンプルなyで書いてもいいのですが、このあたりはお好みで。

雰囲気の比較

これまでに作成した3つの例を見てみましょう。

どれも同じ Yusuke Moriya ですが、雰囲気によって様々なスタイルが存在することがわかります。

いずれも先頭の文字を大きく表現するテクニックから派生した形です。

理想の雰囲気を先に決めたことで字体も自ずと決まってくるのです。

どうしても難しそうだ・・・という場合は、ぜひご署名ネットに作成をお任せください。

サインの練習も欠かせません

せっかくサインが出来上がっても、練習無くしては上達はありません。

効率的な練習方法を具体的にまとめていますので、こちらのページを御覧ください。

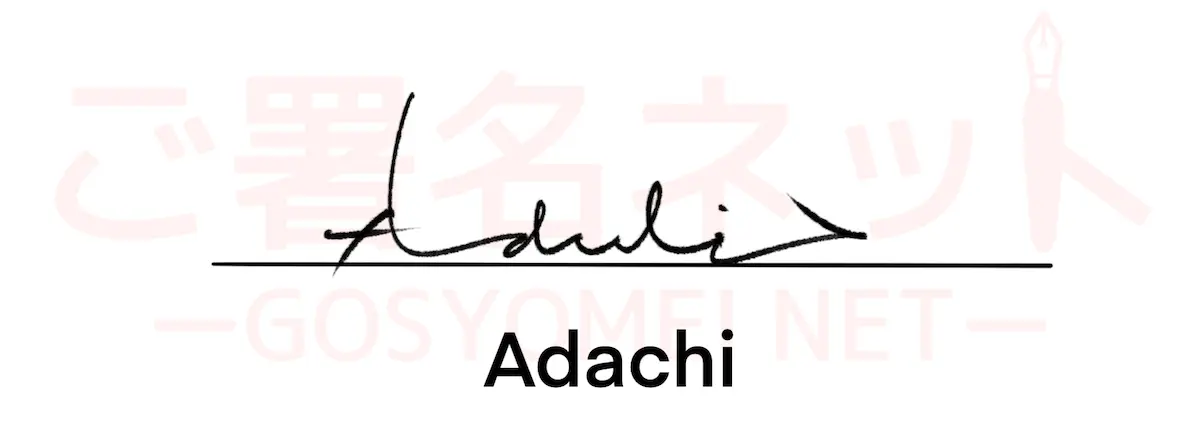

スタイル別のサインの作り方

今まで紹介した作り方は、いわば基礎中の基礎。

続いてここでは、かっこいい、ダイナミック、かわいい、おしゃれなど、さまざまなスタイルのサインの作りを紹介します。

各セクションで、特定のスタイルの特徴と作成方法を掘り下げていますので、あなたの個性に合ったサイン作りにお役立てください。

洗練されたスタイリッシュなサイン

スタイリッシュなサインは、洗練された見た目と独特の魅力を持ちます。

このスタイルでは、細かいディテールとエレガントな曲線が重要です。

▶洗練されたスタイリッシュでクールなサインの作り方をプロが解説します

ダイナミックで力強いサイン

力強さを感じさせるデザインは、まさにサインの醍醐味といえるでしょう。

線を勢いよく引いたり、尖った印象に仕上げるテクニックなど、すぐに使える応用技術をたくさん紹介しています。

▶ダイナミックで力強いサインの作り方:プロが教えるかっこいいデザインのコツ

おしゃれで個性的なサイン

文字に大胆な動きをつけたり、オリジナル要素を入れることによって、おしゃれで個性的なサインを作ることができます。

他のサインと差別化を図るための重要なテクニックといえるのではないでしょうか。

▶おしゃれで個性的なサインの作り方を、サインデザインのプロが教えます

シンプルなサイン

シンプルなサインは、エレガンスと簡潔さの美学を表現します。

明確で読みやすい、しかし印象深いデザインが特徴です。

▶エレガントなシンプルさ:プロによる印象的なサイン作成の秘訣

アイドルみたいなかわいいサイン

華やかで楽しい印象を与えるかわいいサインの作り方を探求します。

ポップで元気、明るくかわいいスタイルのサインに興味がある方はこちらの記事を御覧ください。

▶アイドルみたいなかわいいサインの書き方、作り方【完全ガイド】

英語サイン

英語サインは最もポピュラーな字体の1つ。あらゆるシーンで活躍するスタイルでしょう。

個性を表現する英語サインのテクニックについてはこちらで紹介しています。

▶プロが教える英語サインの作り方:筆記体を含む様々なテクニック紹介

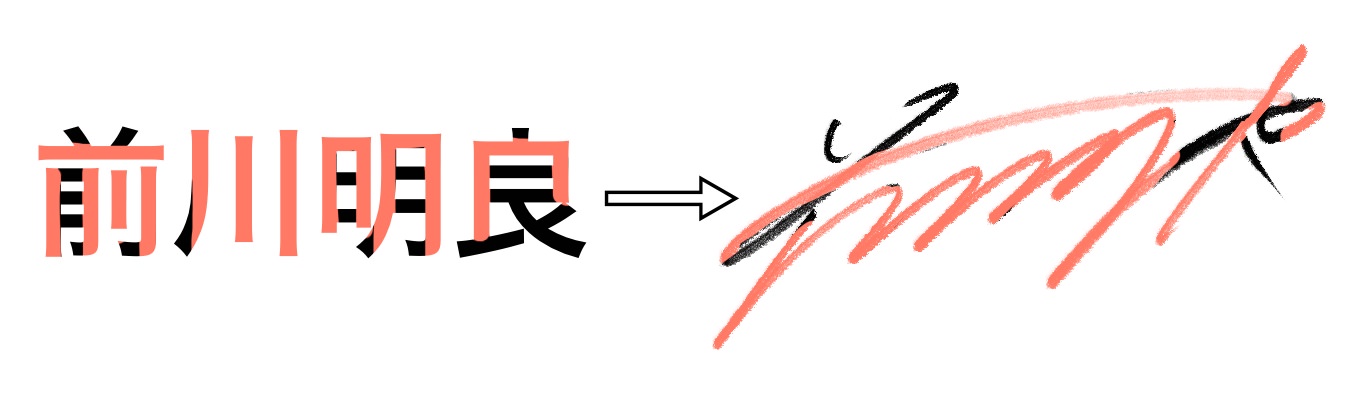

漢字サイン

漢字は英語と双璧をなすほど需要の高い字体です。

サイン作成の難易度は高めですが、力強く美しいフォルムのデザインが特徴です。

▶漢字サインの作り方:プロが明かす、芸術的スタイルと独自性を際立たせるデザインの極意

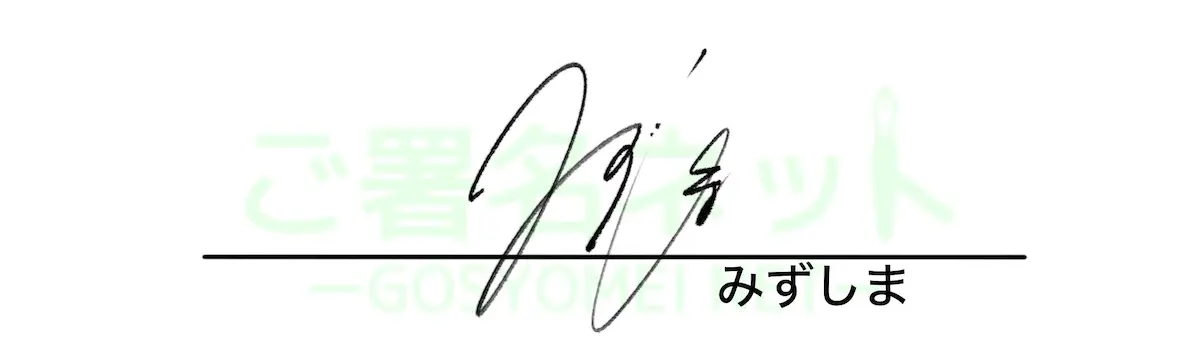

ひらがなサイン

ひらがなを用いたサインは、日本の伝統的な美しさや柔らかさを表現します。

流れるような曲線が特徴ですね。

カタカナサイン

カタカナを使ったサインは、モダンで国際的な印象を与えます。

カタカナの直線や角など、文字の特徴を活かしたサイン作りができますね。

これが本当にカタカナ?と、思わず目を疑ってしまうような印象的なサインの作り方を紹介しています。

カリグラフィサイン

西洋や中東において文字を美しく見せる手法であるカリグラフィを取り入れたサインです。

非常に美しいサインのスタイルに仕上がるでしょう。

▶実用&美麗!カリグラフィで一味違う手書きサインの作り方をプロが解説

手書きサイン風のロゴ

目をひく特徴的なロゴをサイン風につくってみませんか?

個人やサービスのブランディングにおすすめです。

縦書きサイン

世界広しといえど、サインを縦書きする文化は日本のみ。

そんな特徴的なスタイルを学んでみましょう。

▶縦書きサインの作り方、書き方、活用方法をプロが徹底解説します

イニシャルサイン

イニシャルを活用したサインは、シンプルでありながら個性的です。

個性的でスタイリッシュなイニシャルサインの作り方については、こちらをご覧ください。

▶一歩先を行くイニシャルサイン:専門家が教える独創的な作り方

子ども向けサイン

お子さまが使うためのサインの作り方や考え方を紹介しています。

基本的にはお子さまが作りたいように作り、親御さんはそっとアドバイスをする程度ですね。

▶プロが教える子どものための手書きサイン作り方入門:これで今日から芸能人?

▶【年齢別】子どもと一緒に作る手書きマイサインの作り方と考え方ガイド

用途別のサインの作り方

続いては用途に合わせた具体的なサインの作り方です。

日本はまだまだハンコ大国ですが、サインが活躍する場所はたくさんあります。

使う人の用途に合わせたサイン作りを学びましょう。

クレジットカード向けのサインの作り方

サイン用途の代表格ともいえるクレジットカード。

カードの裏に書く機会は一度きりですが、店頭でサインを求められることは多くあります。

最近はサインレスが主流になりつつありますが、ある程度格式のある場所(ホテルやレストラン)ではサインが必要です。

カードに適したサイン作りの方法を学びましょう。

▶クレジットカードのサインデザインを考える。おしゃれにかっこよく書く方法

スケッチやイラスト向けのサインの作り方

ご自身の作品に添えるサインはいかがでしょうか。

作品の良さを引き出すデザインが求められ、作り手を魅力的にうつすことでしょう。

ウォーターマークやクレジット用のサインの作り方

偽造や複製防止の目的で使われるサイン。

主張しすぎず、かつ真似されにくい形が求められます。

薄く表示して作品の背景全体に使われるなど、用途が広いですね。

▶手書きサインをウォーターマークやコピーライト、クレジット表記に使う

先生や教職者、先生が使うサインの作り方

生徒への贈り物にサインを添えたり、修了証に書くサインなど、人にものを教える立場の人がサインを使う機会があります。

どういう人にどんなサインを見てもらいたいのか、用途によってデザインが変わります。

宅配便や宅急便受取のサインの作り方

玄関口で使うことの多い荷物の受け取りサイン。

どうせ書くなら形のいいものが好ましいですね。

最近はサインレスが広がっているものの、サインが1つあれば他の用途にも使い回せる便利さがありますね。

▶宅配便や宅配便のサインを美しく書く: プロデザイナー直伝のサインの作り方

英語契約書で使うサインの作り方

社を代表して書くサインは、多くの人の目に触れます。

クールでスタイリッシュなサインを作りましょう。

電子化したり電子署名向けのサインを作る

作ったサインを電子化することで、会社業務における様々なシーンで活躍することでしょう。

無機質な電子の世界に手書きサインの柔らかさが加わると、それだけで注目されること間違いなしでしょう。

▶手書きサインを電子化して電子署名PDFやエクセルで使う方法。テレワーク、在宅勤務に役立ちます

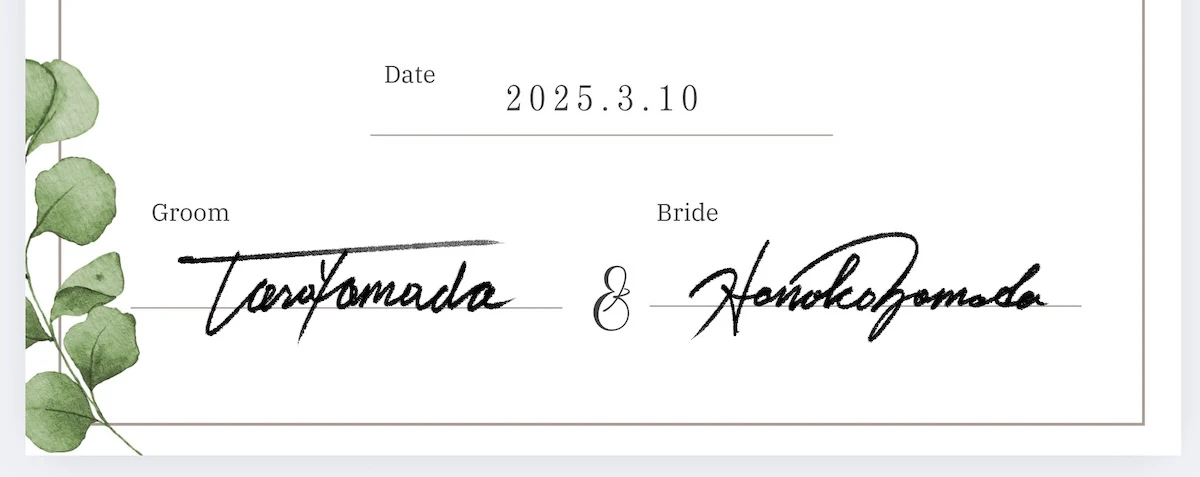

結婚証明書のサイン

一生思い出に残る結婚証明書のサインの作り方や考え方を紹介しています。

普段のサインとは別に、結婚証明書だけで使うサインを作ってしまうのもいいですね。

サイン作成のツール

サインを作ったり、書いたり、おすすめのツールについて紹介します。

サインに適したおすすめのペン

ボールペンや万年筆、サインペンなど、世の中には様々なペンが存在しますが、サインを書くにあたっておすすめのペンとはどういうものなのか。

実はその秘密は、メーカーや種類ではなく、ペン先の太さにありました。

サインの崩し方、どんどん紹介します

ご署名ネットではこれからもサインの崩し方や豆知識を紹介していきます。

自由自在に崩せるようマスターし、快適なサインライフを送りましょう。

ご署名ネットへのサイン作成のお申し込みは、こちらからお願いいたします。

書き方コンテンツ一覧

テクニック・考え方・コラム編

- 【初心者向け】サインの崩し方の基本

- サインと署名の違い

- サインの使い道と用途を紹介します

- 効率的な練習方法

- アルファベットを崩す時のコツ

- 縦書きサインの作り方のコツ

- 英語サインの名前の省略の仕方

- 英語契約書のサインのルール

- 国際ビジネスにおけるサインの国別重要性

- サインを解読する5つのテクニック

- サインを作る具体的なアイデアを紹介します

- 【年齢別】子どものサインの考え方

- ボールペンの太さは1.0〜1.2mmがおすすめ

- サインの歴史と日本の印鑑

- ヘボン式サイン見直しガイド

用途別編

- かっこいいサイン | かわいいサイン | クレジットカード向けサイン | 漢字サイン | パスポート向けサイン | 筆記体のようなサイン | イニシャルサイン | シンプルなサイン | カリグラフィサイン | 芸能人・有名人みたいな色紙向け | プロ野球選手向け | 社長・経営者・専務・部長向け | 結婚証明書向けサイン | 電子サイン | 子ども向けのサイン | スケッチや絵画向けサイン | ウォーターマーク・コピーライト向けサイン | 手書きサイン風のロゴ |

- A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

創作サイン