誰もが一度はあこがれるであろう、スタイリッシュでクールな印象のサインの作り方をご紹介します。

基本的なサイン作りの流れはこちらの記事で紹介していますので、まずはそちらをご覧いただくことをおすすめします。

▶サインの作り方:初心者から上級者まで、プロが教えるデザインとテクニック

ご署名ネットは、サイン作りにおいて多くのお客様からご依頼をいただき、テレビやラジオ出;演など実績と経験が豊富にあります。

思い通りのサインがなかなか作れない方は、ぜひご署名ネットにお任せください。

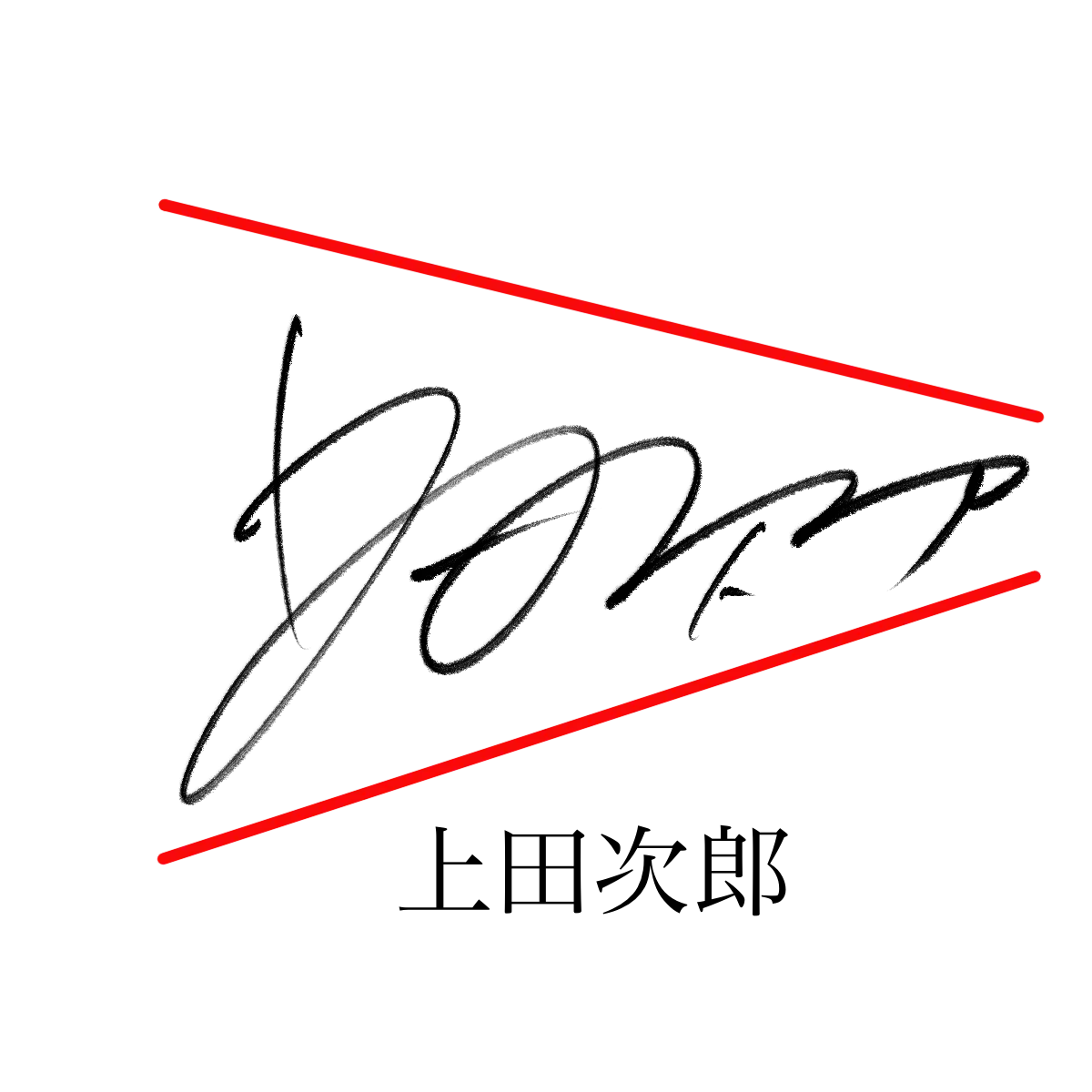

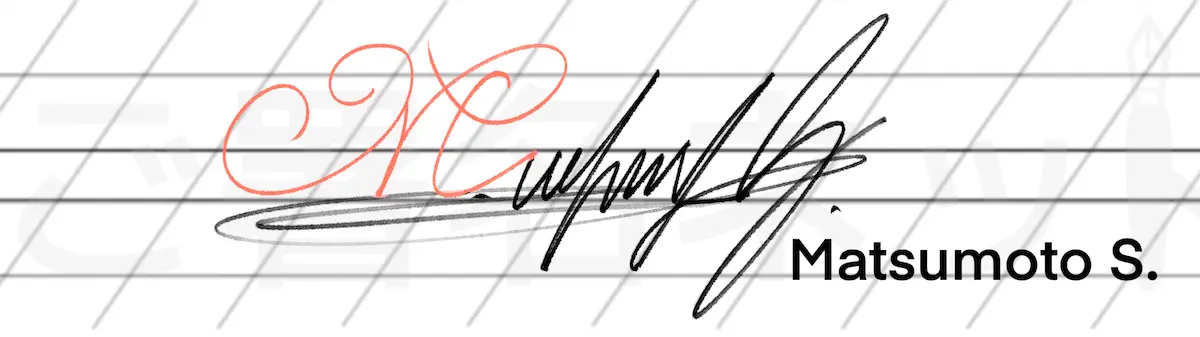

スタイリッシュでクールなサインの一例

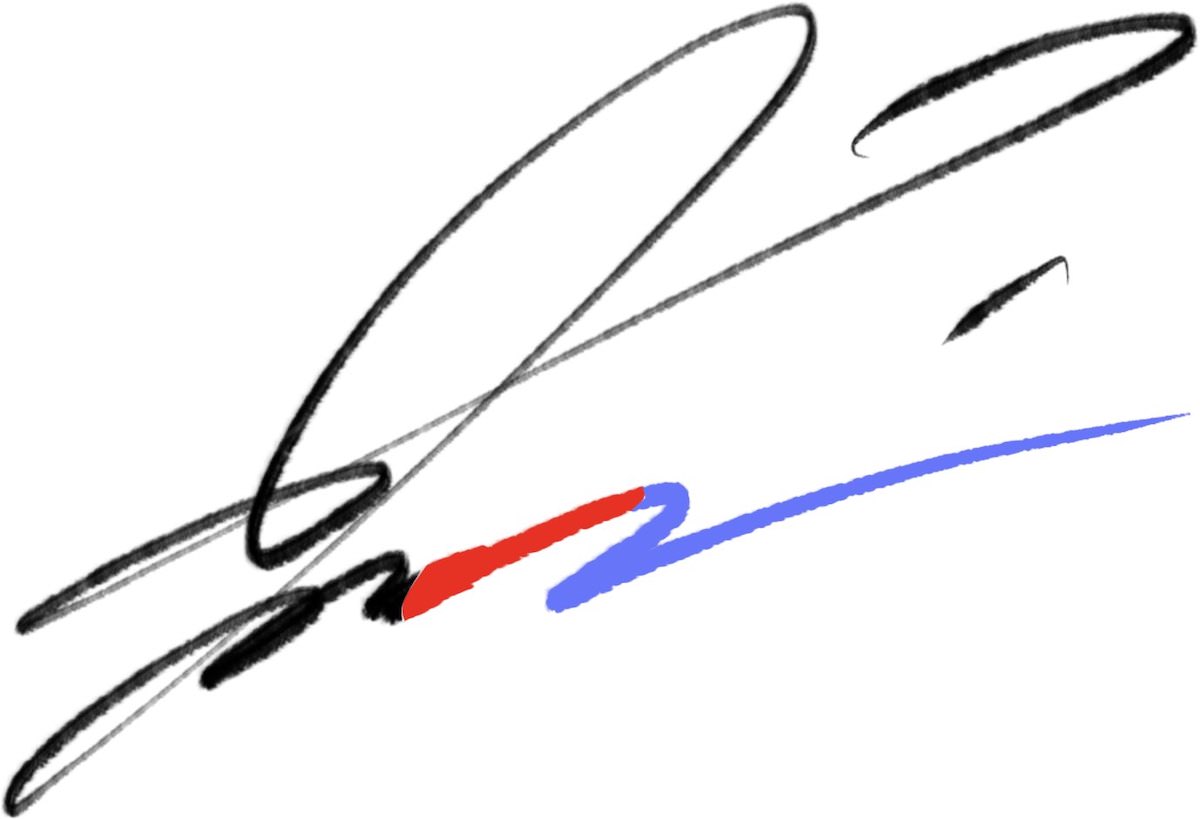

サンプルとして、私が2007年からつかっている自作のサインを例にし、どうしてこれがスタイリッシュでクールに見えるのか分析していきたいと思います。

まずは文字の構造の紹介です。

一見すると単なる殴り書きにしか見えませんが、実は Y. Moriya という字を大きく崩して書いているのです。

1つずつ詳しく分析してみましょう。

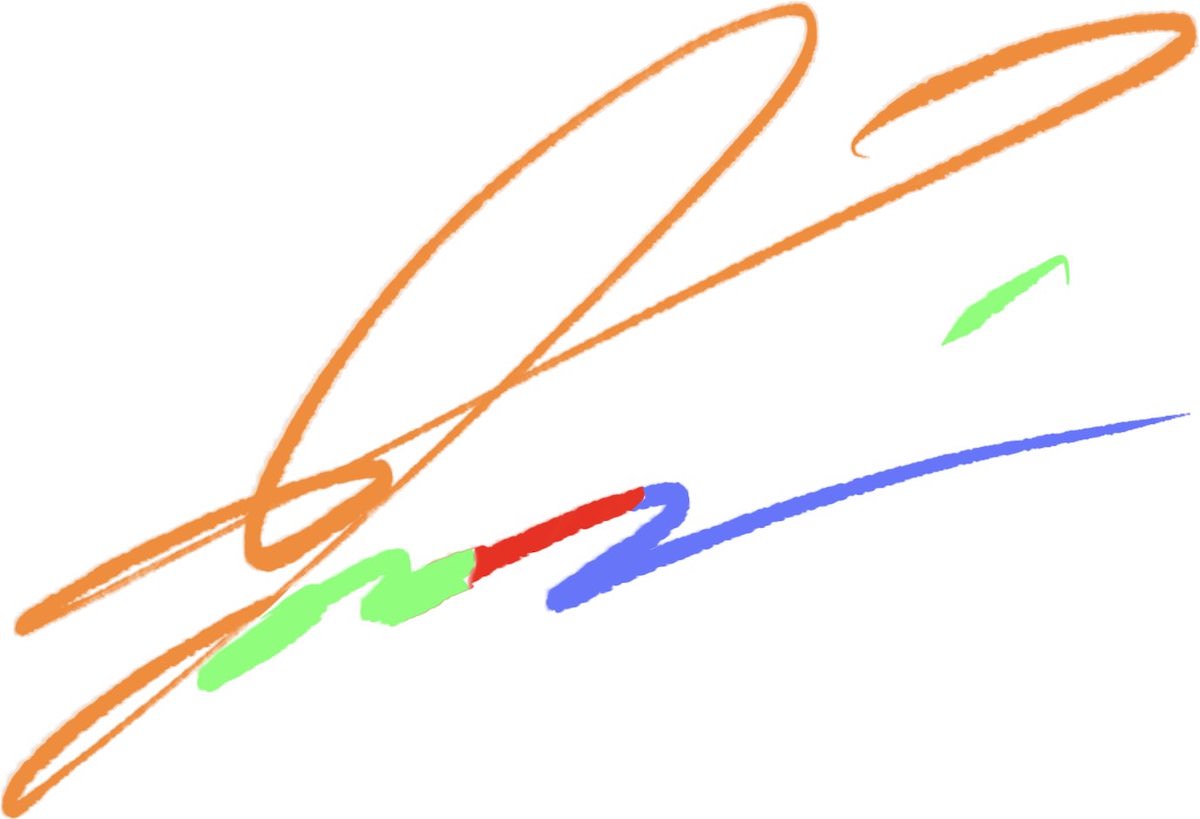

【1】Yで全体のバランスを取る

まずオレンジ色の部分。ここは Yusuke の Y を大きく崩しています。

Yの書き始めは右上から左下に向かって大きく斜め線を引き、サイン全体の大きさを決めます。

はじめにサイズ感を把握しておくことで、限られた署名欄にバランス良く収めることができるため、初心者の方は斜めの線や横線をダイナミックに引くデザインを採用すると書きやすいですね。

また、Yの線が流れるように滑らかで均一な太さを保ちつつ、端正に仕上がっているため、全体として洗練された印象を与えます。

【2】大胆に崩しを取り入れる

次に緑色の波型の部分。実はこの短い文字だけで Moriya の M, o, r, i の4つの筆記体を表現しています。

このように大胆に文字を省略し、書きやすさとデザイン性を織りまぜることを「崩し」と呼んでいます。

あきらかにアルファベットの数と線の長さが合わないように見えますが問題ありません。これが崩しというものです。

姓・名の先頭の文字だけ大文字にしたり大きく書いて判読性を高めることもあれば、あえて全て小文字で構成して書きやすさと見た目の印象を重視する崩し方もあり、サインの用途にあわせてテクニックを組み合わせます。

【3】全体のバランスを整える

赤はMoriya の y, 青は最後の a を表しています。青線の長さはサインを書くたび毎回かわってしまいますが、それも仕方ありません。勢いよく書き終えるのがコツです。

バランスを整える時は、四角形や三角形の枠の内側にサインがおさまるイメージを持つといいですね。詳しくは後述しています。

【4】アルファベットの特徴を忘れずに入れる

そして忘れてはいけない最後のこの点。

これはMoriyaのiの点を表現しています。この点を書くことでサインのどこかにiが使われていると主張できます。

いかがでしょう、サインがきちんと名前を意味していることがお分かりいただけたでしょうか。

なぜスタイリッシュでクールに見えるか分析

このサインをもう少し詳細に分析します。

- 文字が崩れて読めない

- 線にブレがなく、端正に仕上がっている

- スピード感がある

- 右上がり・左上がりの構図

- 斜めに横断する直線

崩れた文字とスピード感はわかりやすい特徴です。筆記体が崩れているようにも見え、シャープな印象がスタイリッシュさにつながっているといえるでしょう。

また、全体的にやや右上がりの構図になっているのもポイントです。サインに奥行きを感じさせ、ダイナミックな印象につながっています。

特徴的な斜めに走る直線も目をひく存在です。この1本の線がサイン全体の大きさを決める役割を果たすだけでなく、書くリズムも生み出します。

そしてこのサイン、よく見ると四角の枠にピッタリ収めることができます。

こうしたバランスの良さが見る人に安心感と安定感を与え、文字の崩れやスピード感によって生み出されるスタイリッシュさをさらに底上げする効果があるのです。

つまり、ここで紹介した5つのポイントをサインに効果的に織り込むことにより、スタイリッシュでクールな印象を作ることができるのです。

様々な崩しを取り入れてデザインを考えるのが、まさにサイン作りの醍醐味ですね。

スタイリッシュでクールなサインの具体的な作り方

それでは具体的な作り方・書き方を掘り下げていきます。

文字が崩れて読めない

パッと見て読めないサインは、いかにもサインらしい雰囲気があって非常にクールです。

サインはもともと可読性を求められるものではありませんので、思いっきり崩して大胆な文字にするのがコツなのです。

文字同士のつながりを考えるとパターンは無数に存在するためここでその全てをお伝えすることはできませんが、いくつか参考にしてみてください。

同じ傾きにそろえて崩す

崩す時は傾きを統一すると見た目がよくなります。例えば上の例でいくと後半の “Nakata” を右斜め45度の角度でそろって崩しています。

N, K, Tの縦線に注目し、間の a はほとんど書かないぐらい大胆に崩したものです。

先頭のKは斜めにせず垂直に線を置いています。

特徴だけ残して残りを崩す

一部の文字だけを強調し、残りを全て崩してしまう方法です。

上の例では先頭のTとhを強調し、残りの文字は可読性を低くした崩し方を採用しました。

Tならば縦線を長くする、もしくは横線を伸ばす。hなら上側の線に丸みを持たせるなど、文字の特徴に合わせた崩しやすいテクニックもあります。

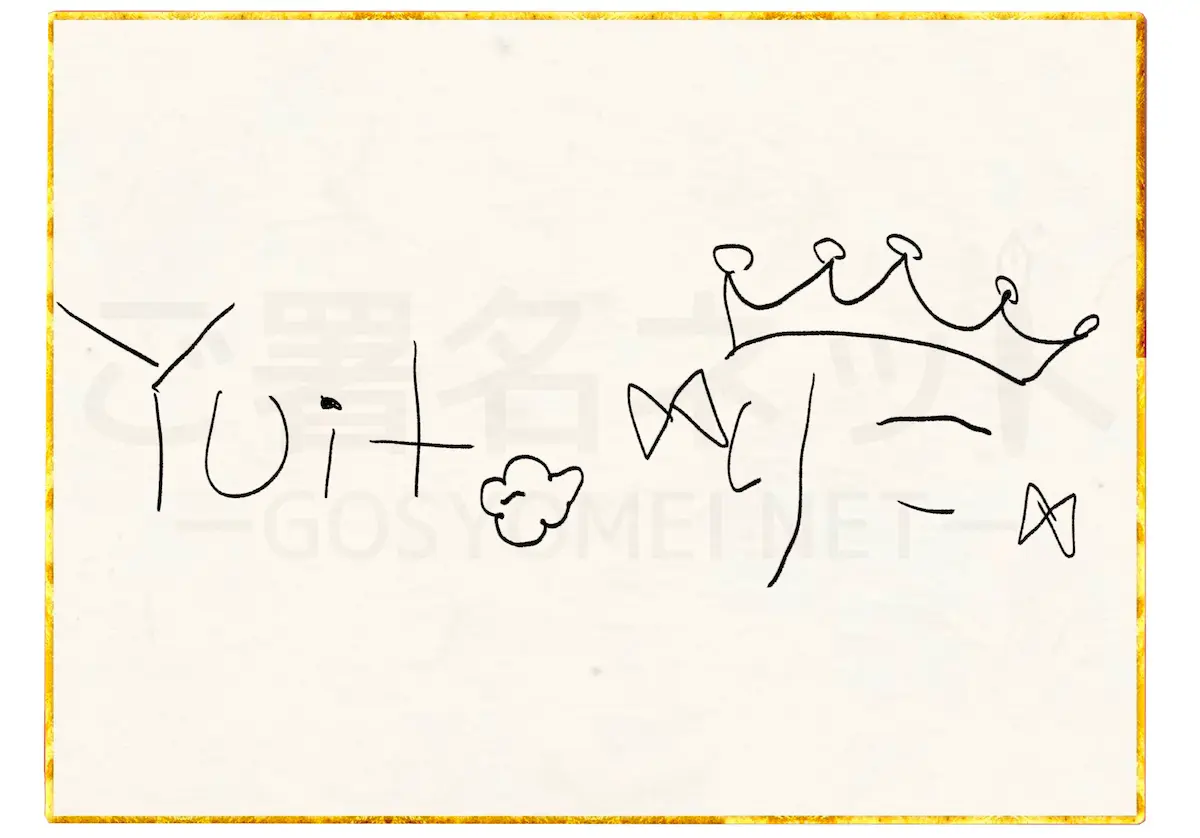

ひらがなを崩してスタイリッシュにする

やわらかい線で構成されるひらがなでさえ、崩しを強く入れることでスタイリッシュなサインに仕上げることができます。

上の例はドラえもんがもしスタイリッシュにサインを作ったら?という視点で私が勝手に作ったサインです。

一見するとまずドラえもんとは読めませんが、実はこんな構成になっています。

ひらがなですら、崩しを駆使することでここまでスタイリッシュにクールな仕上げが可能です。

いかに崩しの力がすごいかお分かりいただけたでしょうか。

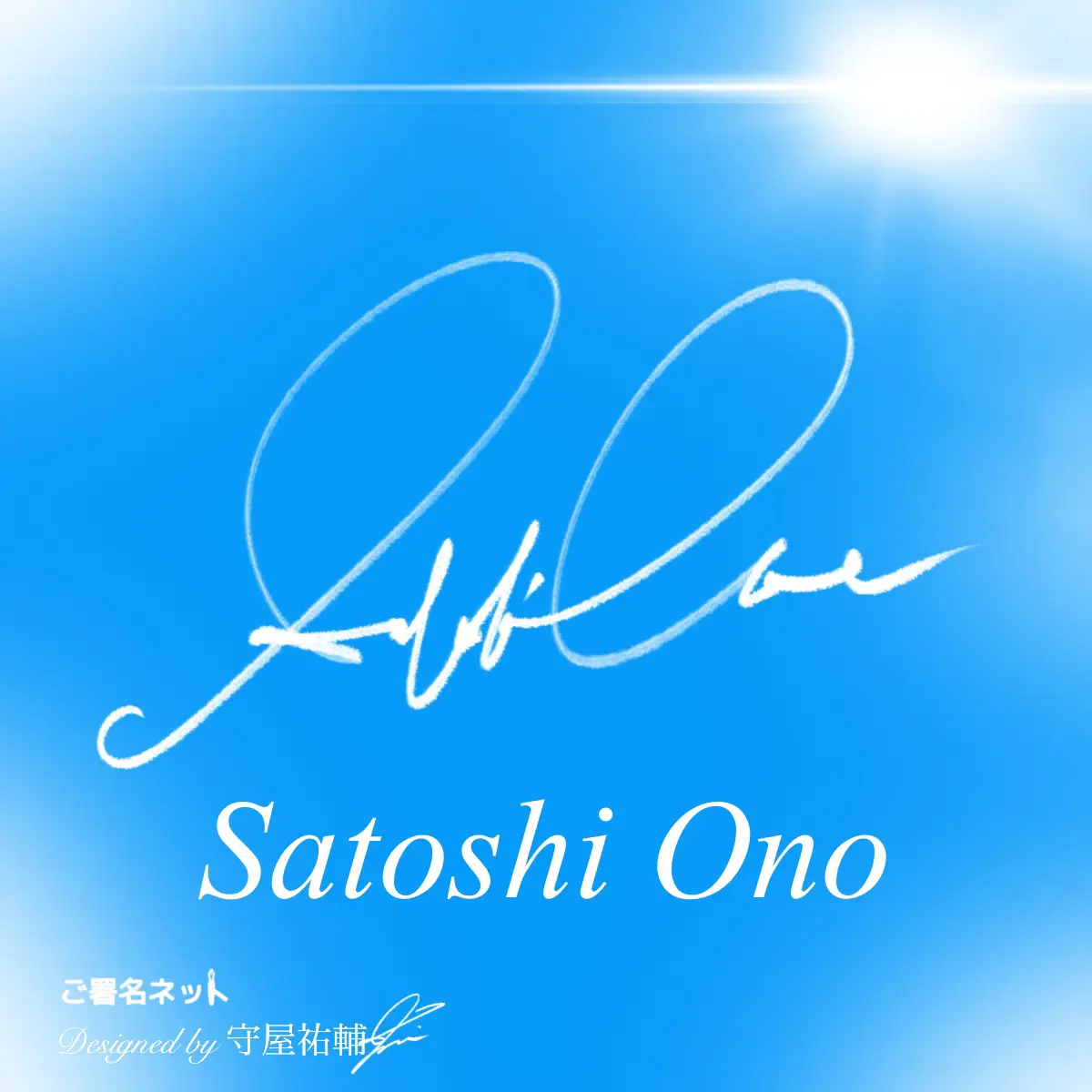

アルファベットの母音は積極的に省略する

英語サインの場合、母音(a, i, u, e, o)をできる限り省略して表現すると、大胆な線でつながったスタイリッシュなサインに仕上がりやすくなります。

上のサイン例は “Satoshi Ono(仮名)”のサインです。

文字の構成を色付けした画像を見ると、母音はほとんど表記しておらず、子音(S, t, h)でまとめられていることがわかります(さらに付け加えると、後述する『同じ形を繰り返す』というテクニックも取り入れたデザインです)。

多くの人は母音1字1字を全てサインに取り入れようとするため、デザインが複雑でバランスが取りづらくなる傾向があります。

サインは基本的に可読性が求められるものではないため、文字を削って表現するテクニックをぜひ取り入れてみましょう。

文字のサイズや形にメリハリを出す

サインを作るとき、文字のサイズや形をわざと不揃いにしてメリハリをつけてみましょう。

異なるリズムをデザインに取り入れるとそれが特徴になり、見た目にもかっこいい印象に仕上がりやすくなります。

先頭の文字を大きく書く

一番取り入れやすいテクニックがこれ。名前の先頭の文字を大きく書きましょう。

特に英語のサインを作るときには効果的で、先頭の1字を大きく、残りの字を控えめに書いてメリハリを出すだけでクールに決まることがあります。

文字の高さを不揃いにする

サインに用いる文字を縦方向に伸ばし、高さを不揃いにしてリズムを生み出します。

1字置きに伸ばしたり先頭と末尾を伸ばしたり、色々と変化をつけてみましょう。

高さがバラバラのサインは書きづらさを感じたり、書く時間がかかってしまうかもしれません。

何度か練習し、手に馴染むように高さを調整してみることをおすすめします。

好きな文字を強調する

ご自身のお名前で特に気に入った文字があれば、それを大きく強調してみましょう。

その字をサインの中心におき、残りの文字で周りを飾るようなイメージでサインを作ってみるといいかもしれません。

見る人に強烈なインパクトを残すのは間違いなく、「この文字を強調しているのは何か意味があるのですか?」の言葉をきっかけに会話が生まれるかもしれません。

筆記体を参考にする

スタイリッシュな英字の代表例は筆記体です。

筆記体のフォントを参考に英字サインを作ってみるといいですね。

全ての字を筆記体にするとありふれた字体になってしまうため、先頭の字だけ筆記体にするなど数を絞るといいでしょう。

カリグラフィーを参考にする

英字の書道といわれるカリグラフィーの文字をサインに取り入れるのもおすすめです。

見た目の美しさを追求するカリグラフィーは英字サインにぴったりで、私もサイン作りで参考にすることがあります。

これも筆記体と同じように、取り入れる文字は1つか2つに絞り、残りは字を崩してつなげるといいですね。

上の画像のサインはアメリカの日刊紙 “New York Times” のYの形を参考にしました。

カリグラフィーのフォントを採用するときに注意したいのは、形をそっくり似せようとしすぎないことです。ある程度は妥協してもいいのです。

再現性のあるサインが理想的ではありますが、ミリ単位で文字の正確性を求められるものではありません。

カリグラフィーは文字の形の美しさ、緻密さ、同一性を求めるので、サインとは性質が異なるんですね。

サイン作りではあくまでも参考に取り入れる程度にとどめ、文字同士のつながりや書きやすさを重視するといいでしょう。

スピード感

スタイリッシュなサインに見た目のスピード感は必須です。

素早くペンを動かすことで文字の線が生き生きとするだけでなく、シャープで鋭い印象を生み出すことができます。

さらにペンの種類によっては独特な『かすれ』を表現することもでき、サインの印象をさらにクールにすることもできるのです。

かすれを意識する

線にかすれが生まれるとサインらしさがグッと増します。

かすれを出すにはペンを動かすスピードはもちろんのこと、万年筆・筆ペンが必要です。

私個人としては万年筆は手入れが大変で実用性に欠けると感じるため使っていませんが、ペンにこだわりのある方にはおすすめです。

文字のかすれはいかにもサインに慣れた人の印象を与えるだけでなく、見た目の美しさを引き立てる効果があります。

ペンを抑える力の強弱で意図的にかすれを作ることができますが、熟達した人でも毎回おなじかすれを出すのは難しいです。

右上がり/斜めの構図

サインは水平に書くだけではちょっと物足りないかもしれません。

やや角度をつけるとそれだけてデザインが見違えてクールになります。角度をつけるとは、

1. 『文字を倒して斜めにする技術』

2. 『字の並びを斜めにする技術』

の2通りがありますが、どちらも効果的に使ってみましょう。

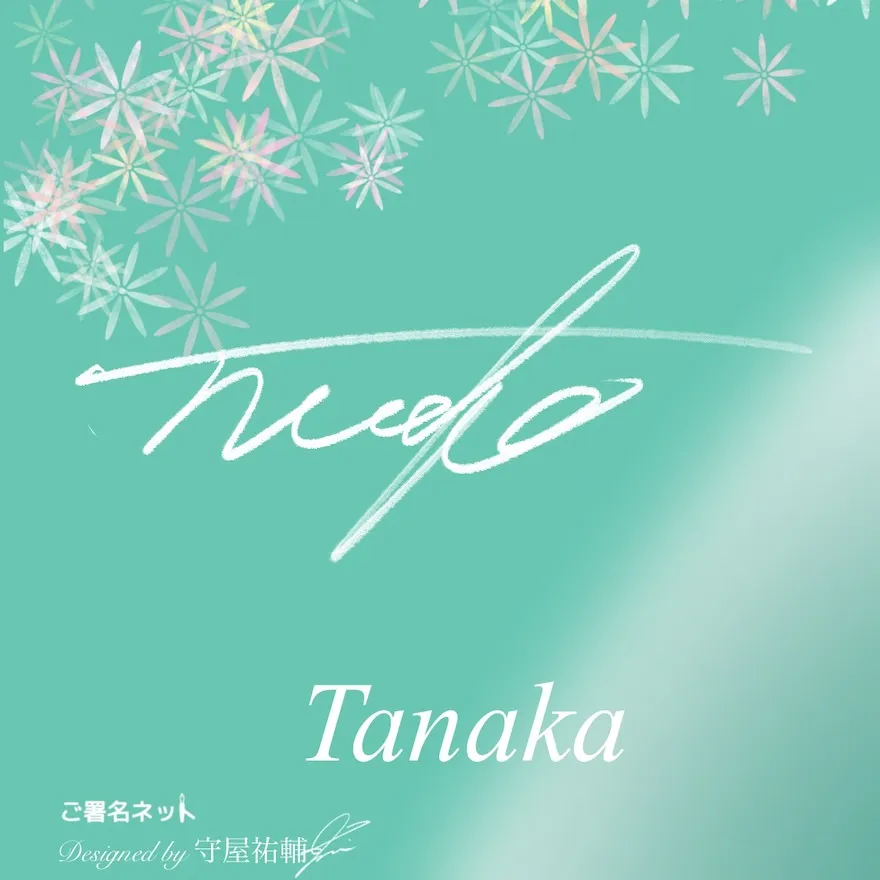

文字の倒し方による見え方の違い

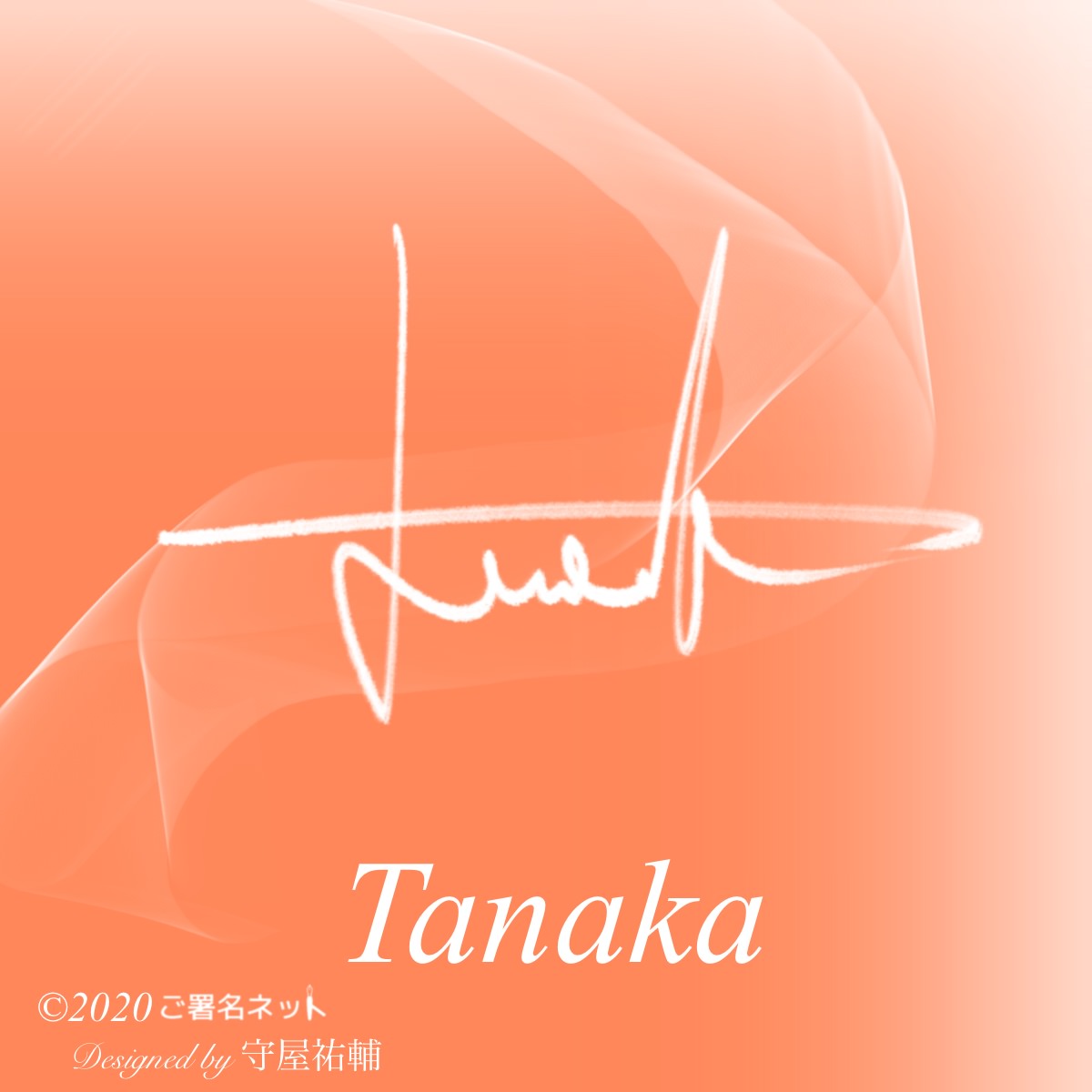

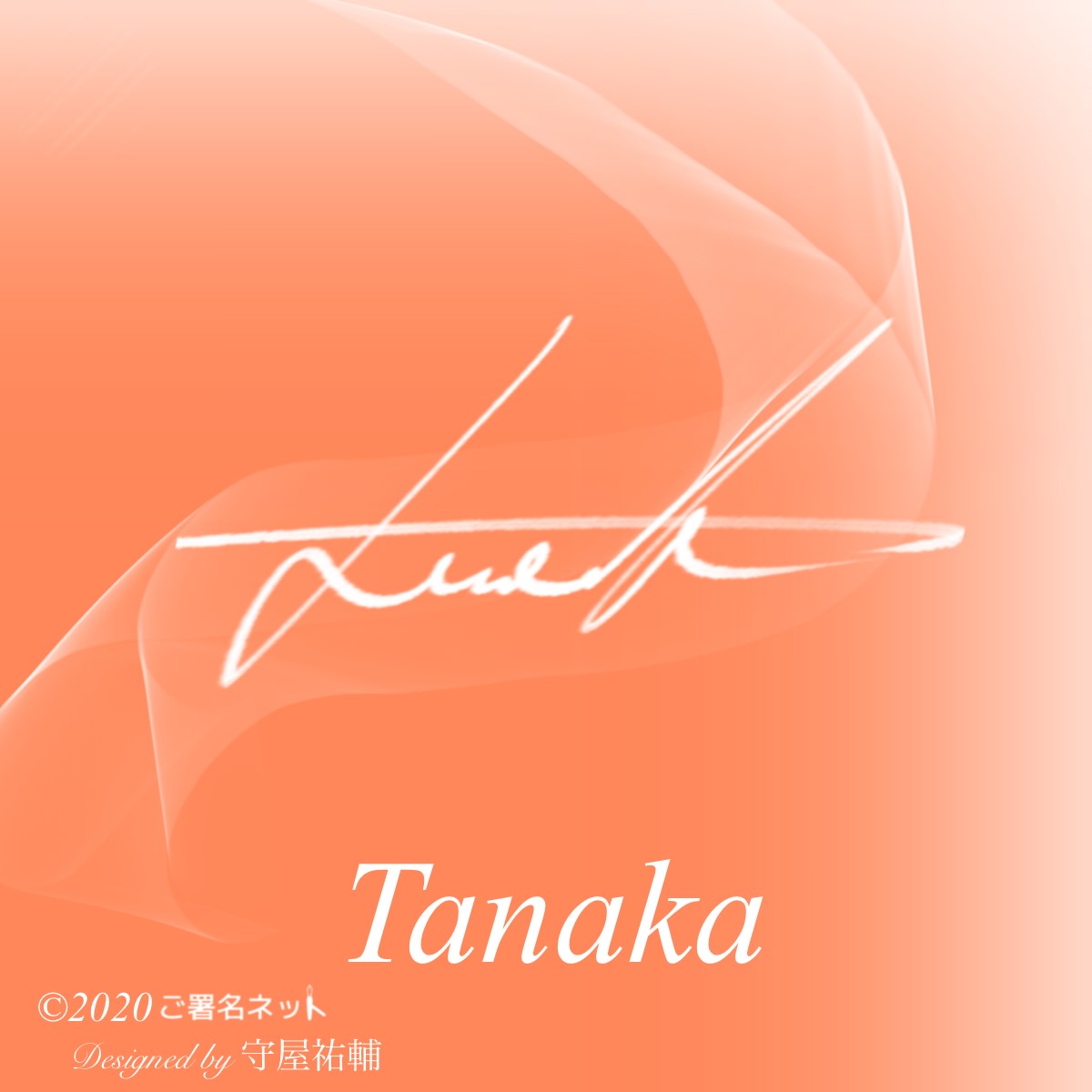

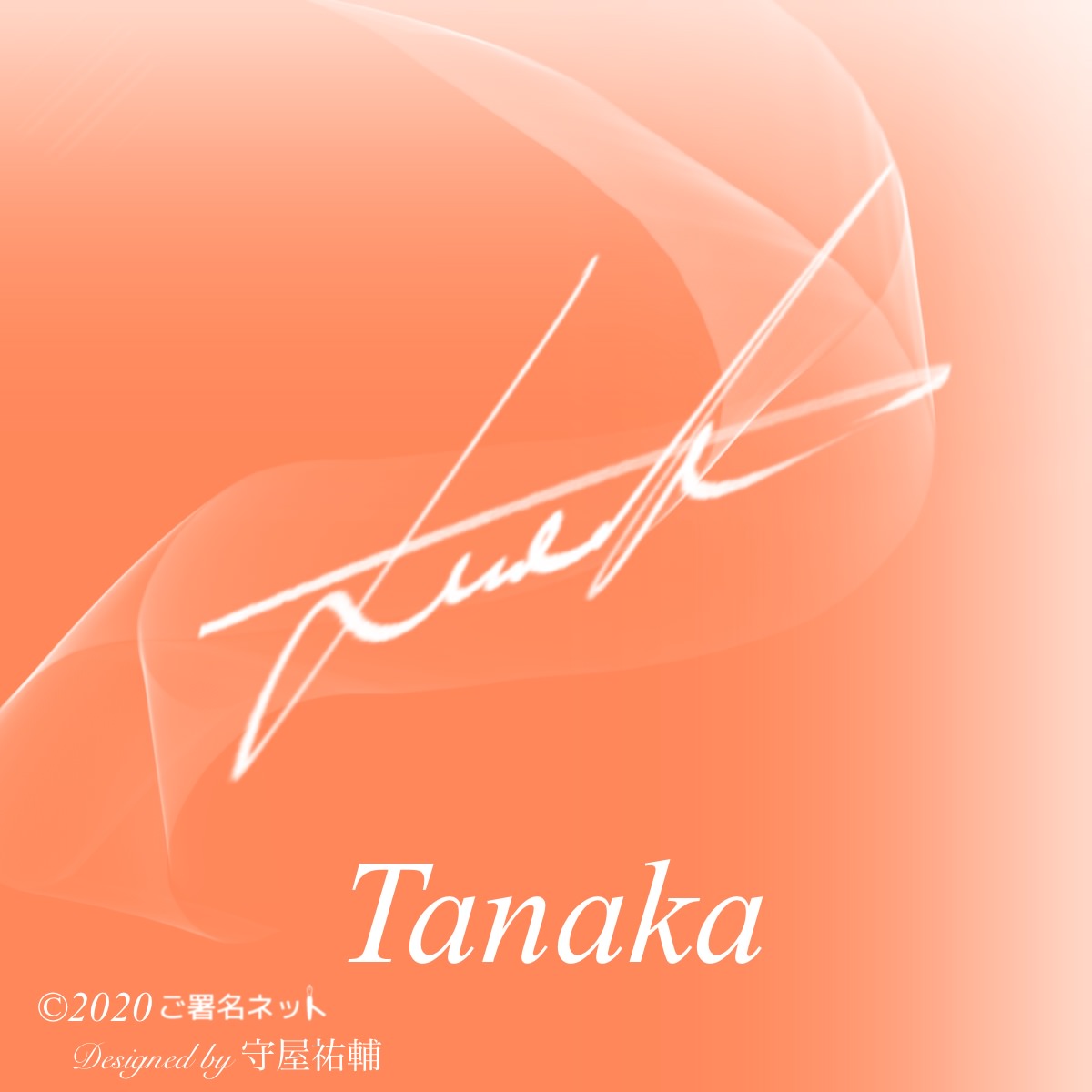

同じ “Tanaka” というサインを、水平・文字だけ斜め・文字も構図も斜め、の3パターンで紹介しています。

水平よりも文字や構図を斜めにしたほうが、よりスタイリッシュに見えるのではないでしょうか。

ただし、構図を斜め(一番右のパターン)にするとクレジットカードのサイン欄をはみ出してしまうため、その場合は文字だけ斜め(真ん中のパターン)にして書くといいですね。

大胆な線を使うサイン

サインの中に斜めに走る大胆な線や横一本線があると非常にスタイリッシュな印象を与えることができます。

自分の名前をよく観察し、斜め線・横線を採用することを考えてみましょう。

斜め線の例

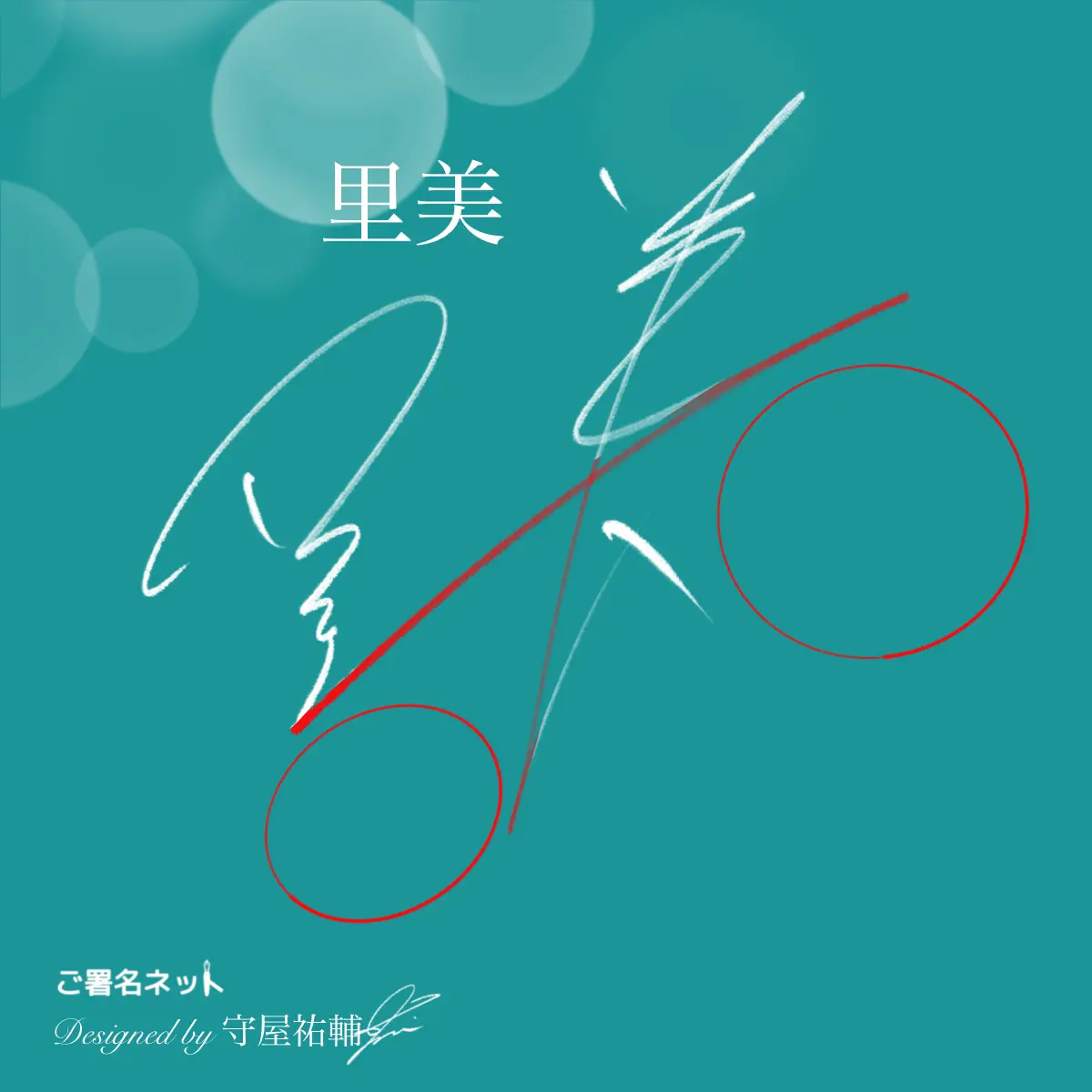

上のサインはいずれも斜め線を強調したサンプルです。

字体が右上がりになっているのでその影響もありますが、軸となっているのは斜めに横断する1本線です。

斜めの線の場合は全体のバランスが取りづらいため、基本的に最初にズバッと斜め線を入れ、その線に沿って残りの文字を書くことをおすすめします。

Kの上側の線を長くしたり、Aの横線を斜めに伸ばす、Mの書き始めを右上から大きく持ってくるなど斜め線を表現する方法を取り入れてみましょう。

サインが斜めになるとクレジットカード裏面のサイン欄に収まらなくなる恐れがあります。その場合は枠内に収まるようサインを少し斜めに倒して書いてみましょう。

カード裏面にサインを書くのは基本的に一度きりなので最初だけ枠を意識し、それ以降お店でサインを求められた際には大胆な斜め線のサインを使えばいいのです。

横線の例

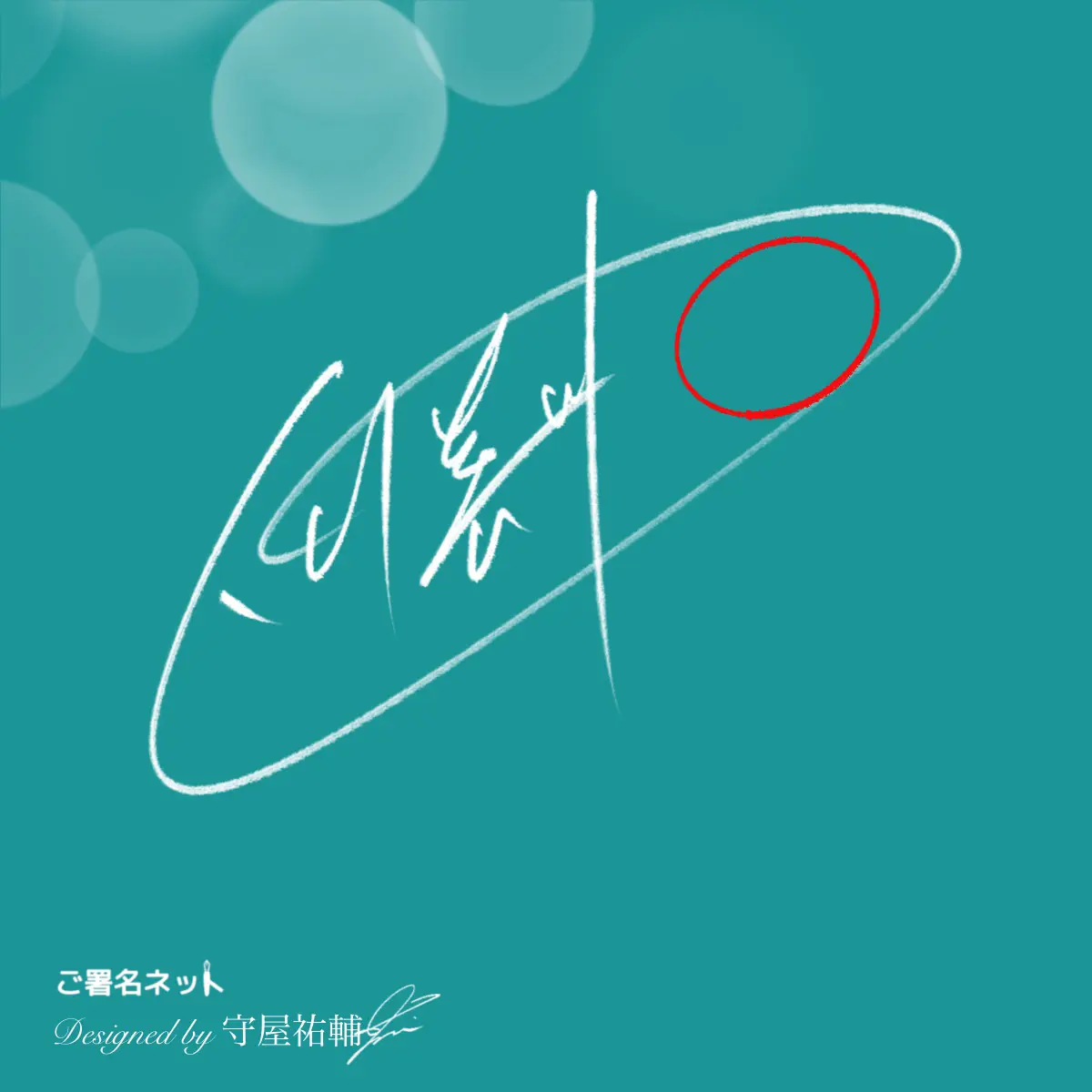

上のサインは横線を強調したデザイン例です。

いずれも横線の筆順を最後に持ってきていますので、力強い横線でリズムよく締めることができます。

名前の文字に横長に伸ばせそうな線を見つけるところから始めてみましょう。

A、F、H、K、Tはわかりやすい横線がありますし、漢字サインの場合でも文字に共通する線を見つけることで一本線でつなぐことが可能です。

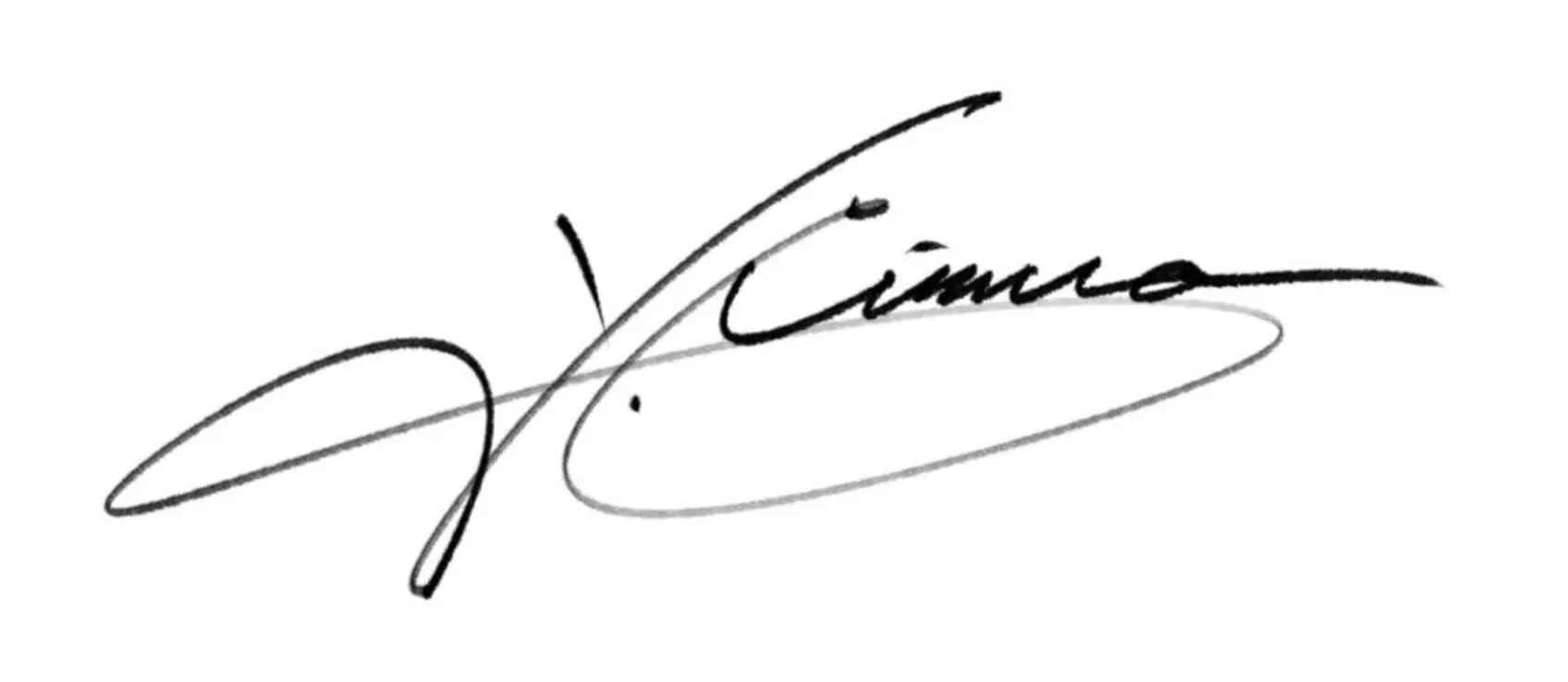

全体を囲う線の例

文字の一部を伸ばしたり大げさに強調して全体を囲んでみると印象が大きく変わります。

これも横線と同じで、書くリズムを生み出すテクニックとしても使えます。

もし一画目に囲い線を引く場合、その枠のサイズを目安にしてサインの大きさを決めることができますので、初心者の方にとってもバランスが取りやすくなるメリットがありますね。

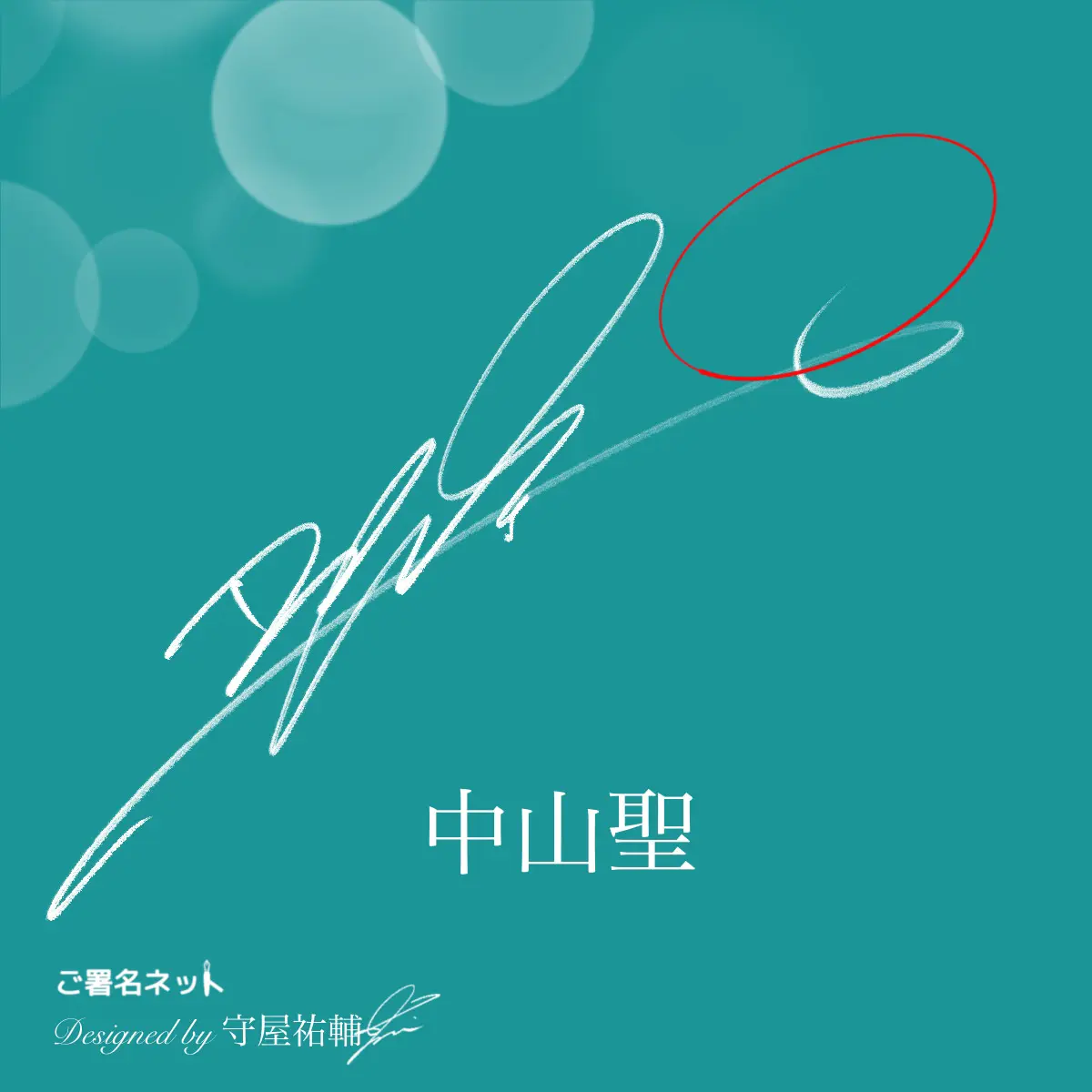

止め・はね・払いを強調する例

漢字サインを作る時、止めやはね、払いの線を大胆に引いてみるといいかもしれません。

少し強調するぐらいでは目立たないので、思い切ってサイン全体を横断するような大胆な伸ばし方がおすすめです。

全ての漢字に適用すると見た目がゴチャゴチャしてしまう恐れがありますので、一箇所ずつ試してみましょう。

文字の一部を強調するテクニックの応用にあたりますね。

余白を意識したサイン

デザインは余白を意識すると印象が大きく変わります。

ゆったりした線を使ったり、線を曲げる、一箇所に集中させるなどして余白をつくります。

線を交差する

文字の線を交差させて余白を作ってみましょう。

上のサインは里の横線と美の縦線を交差させて余白を作りました。

文字の一部を強調するテクニックの応用編といえるでしょう。

囲いの位置をずらす

全体を大きく囲む線を取り入れる場合、囲む位置を少しずらして余白を出してみましょう。

線を曲げる

横一本の大胆な線もかっこいいのですが、その両端を同じ方向に曲げて余白を生み出すテクニックもあります。

何もなかった空間に余白を感じさせることができます。

密を意識する

線を一箇所に集中させて密な構造にすることにより、余白を作ります。

可読性は低下しますが、余白による効果で高級感を感じますね。

枠を意識してつくる

パッと見てバランスがいいと思わせるサインは、ある特定の枠の形を意識して作られることが多いです。

上で紹介したように、私のサインも四角形に収まる形をしていますね。

枠に収まったサインは見る人に安定感を与えたり美しさや誠実さを感じさせる効果が期待できます。

ただし、枠を意識するのはデザインの微調整に入ってからがおすすめで、最初から枠に収めようとして書かないほうがいいでしょう。

広い紙面を利用して思うままに書いてみることがサイン作りには適していて、その過程で生まれる線の交差や傾きが印象深いデザインに繋がることもあるのです。

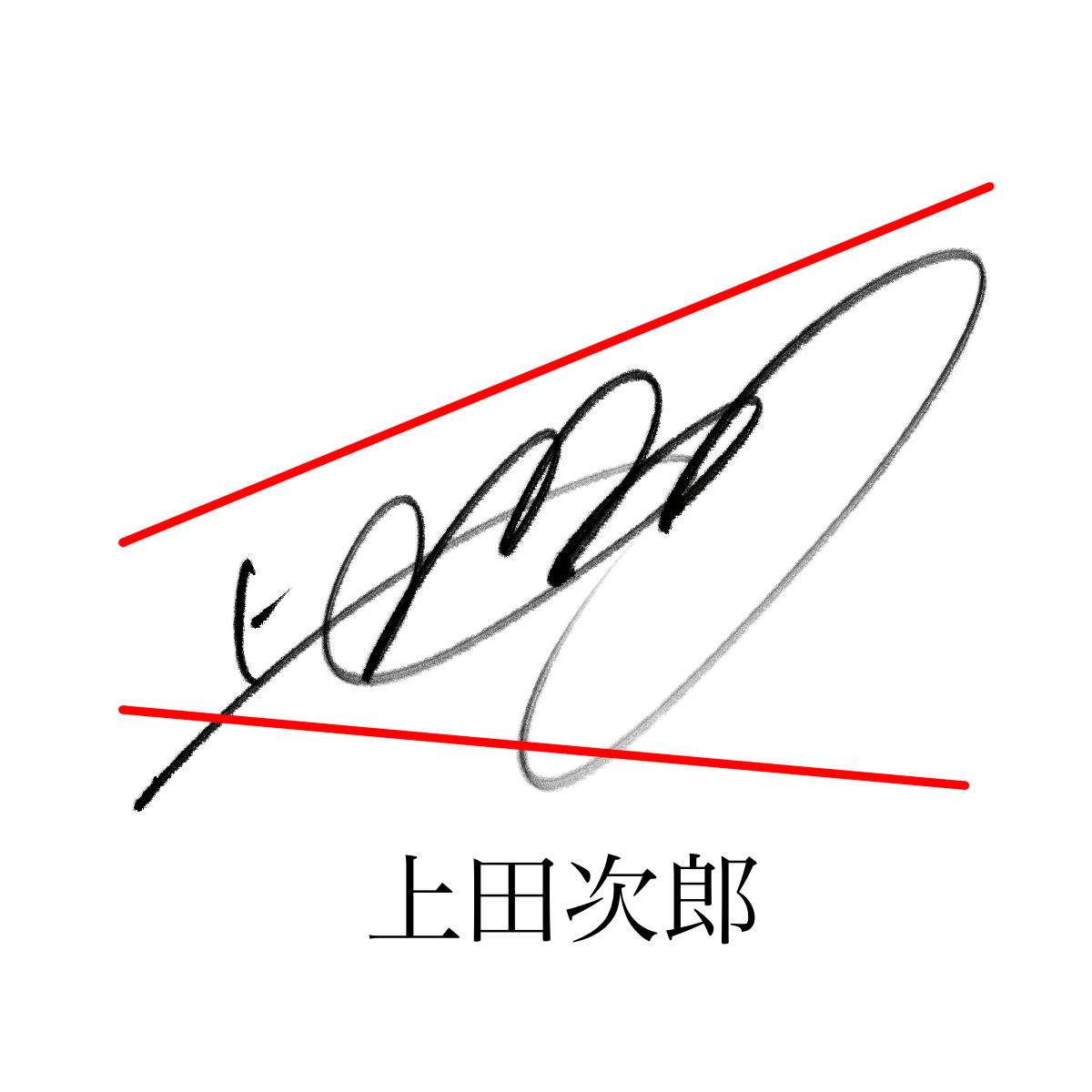

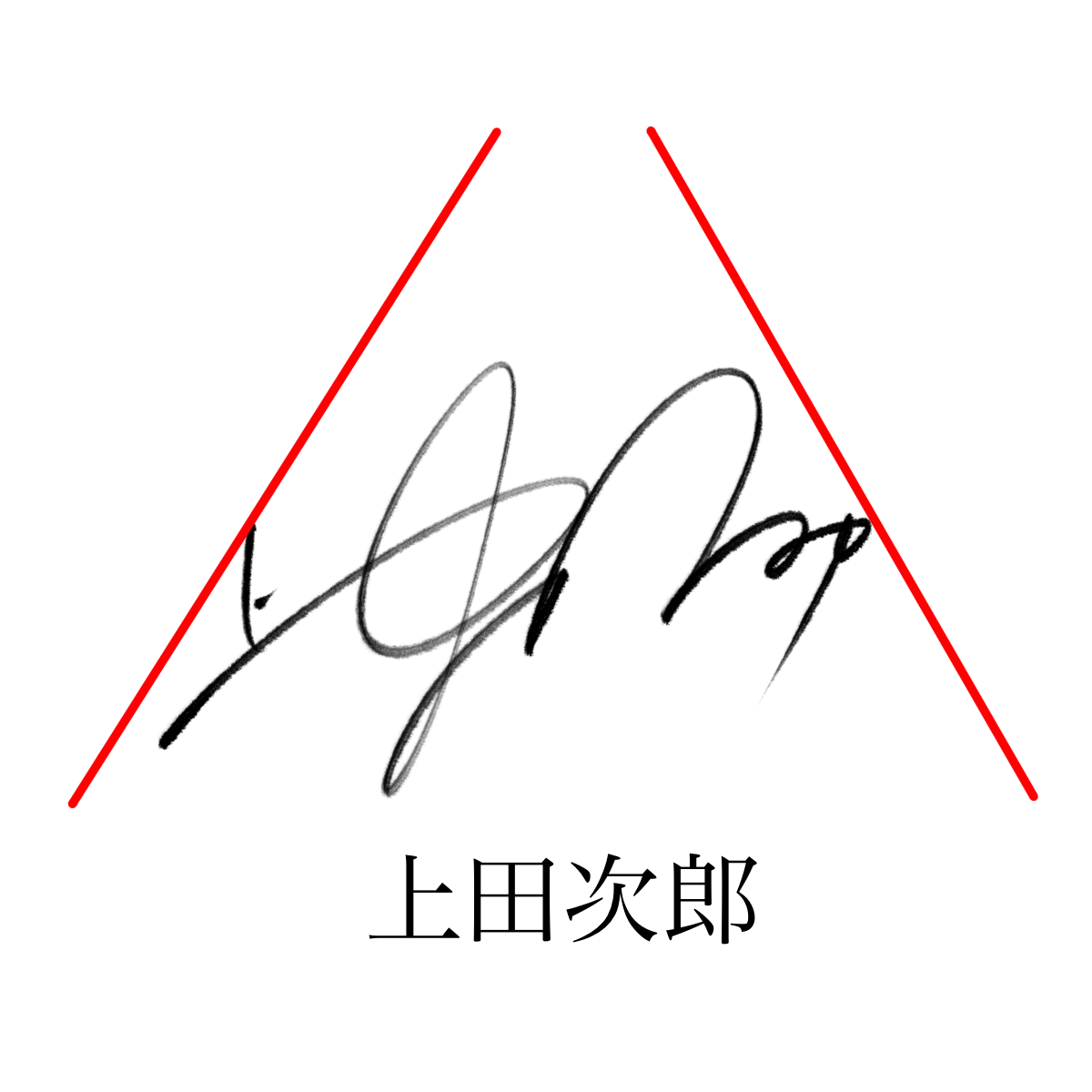

枠の形あれこれ

枠は四角形だけではありません。

台形(安定感)、三角形(洗練)、正方形(まじめ)、ひし形(バランス感覚)、いろいろ試してみましょう。

『上田次郎』という名前1つとってみても、枠を意識して作ると様々なパターンで表現することができます。

どの形が正解・不正解ということはありません。見た目の印象と好み、書きやすさなどで選ぶといいでしょう。

ただし、逆三角形を用いる時は注意が必要かもしれません。

逆三角形は鋭く尖ったナイフや怒った人の顔など危険なものを連想させます。

そのためデザイン的にはあまり好まれない傾向がありますが、捉え方を変えると注意を引きやすい形(相手に関心を持たれやすい形)であるとも考えることができます。

どういう印象で自分を見てもらいたいか考えた上で枠に収まるよう微調整してかっこいいサインを作ってみましょう。

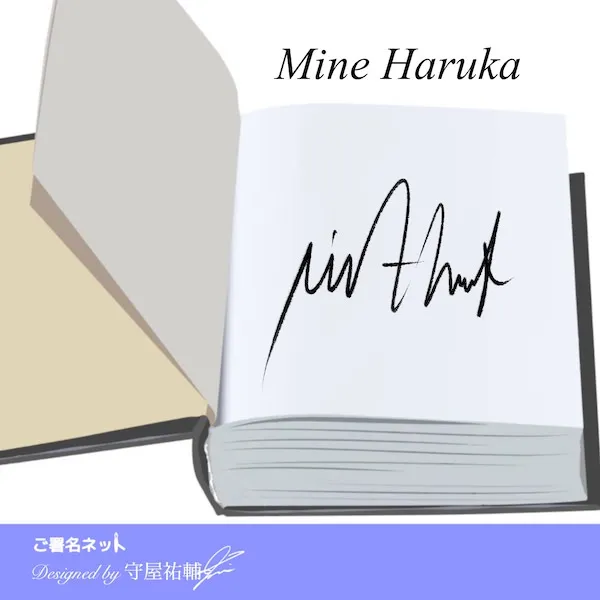

同じ形を繰り返す

同じ形を繰り返すサインは、印象的・シンプルかつクールなデザインに仕上がりやすい傾向があります。

上のサインは作家が本に書くサインをイメージしたデザインで、何度も連続する波線で構成し、i の点とHの横線を添えるシンプルな構成で作成しました。

書く時もペンをギザギザと動かすだけでいいので書きやすく、見た目のインパクトも強いのが特徴です。

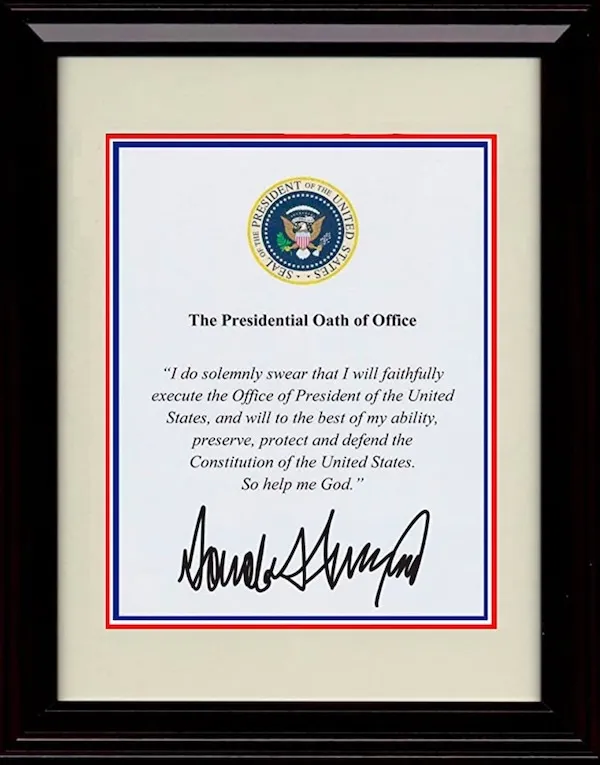

ドナルド・トランプ元アメリカ大統領のサインも非常に特徴的な形で知られていますね。

上下にギザギザと繰り返すインパクト大のデザインです。

ご署名ネットをご利用いただくお客様でも、このサインに似た雰囲気で作って欲しいという声をたまにいただきます。

書きやすさと覚えやすさを考えると、こういう形もおすすめかもしれませんね。

単に繰り返せばいいというものではありません

同じ形を繰り返してサインを作るといっても、落書きのようなデザインはおすすめできません。次のサインを御覧ください。

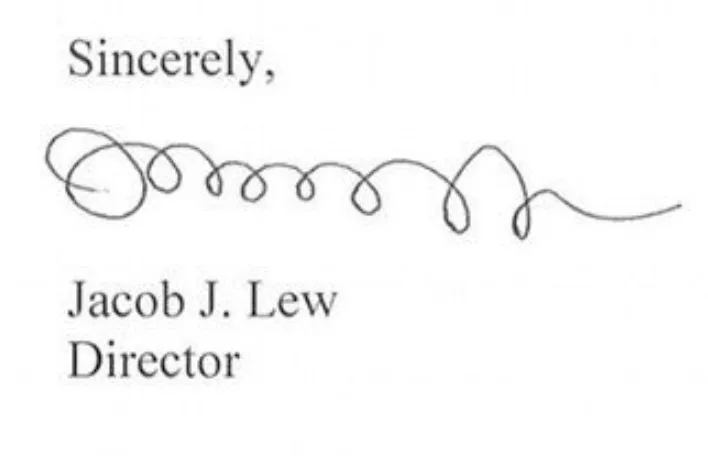

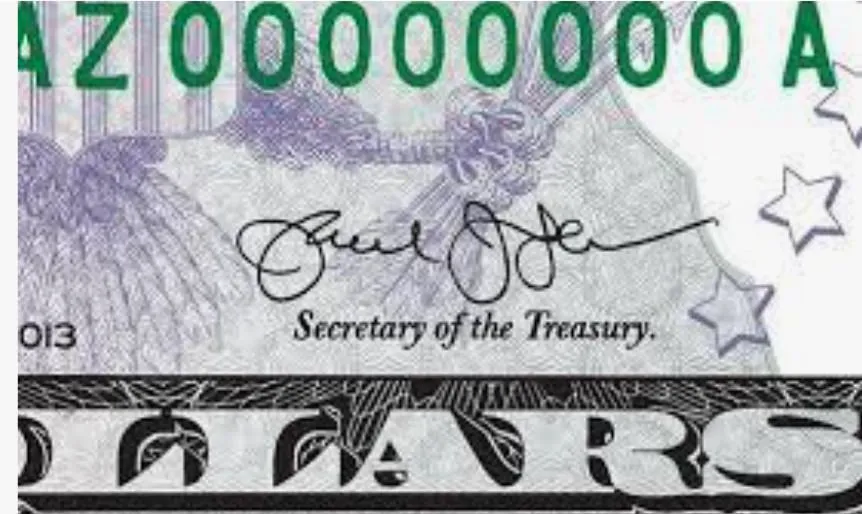

これはバラク・オバマ元アメリカ大統領時代の財務長官ジェイコブ・J・ルー氏のサインです。

ドル紙幣には財務長官のサインがプリントされるのですが、オバマ元大統領はルー長官の落書きのようなサイン(左)が紙幣に載るとアメリカの品位を損なうとして、もう少し読めるデザインに変更するよう話があったんだとか。

修正されたのが右側のサインで、ずいぶん格好良くなりましたね。

同じ形を繰り返すサインはかっこいいと紹介はしたものの、それが単なるなぐり書きになってしまっては逆効果になることもあります。

サインは意外と多くの人の目にさらされるものです。

サイン1つであなたの人となりが判断されることも考えた上で、デザイン性の高いサインを作ってみてください。

文字を重ねてマークや記号を表現する

サインの文字同士をバランスよく重ねて表現することで、ハートや音符などを表現する上級テクニックがあります。

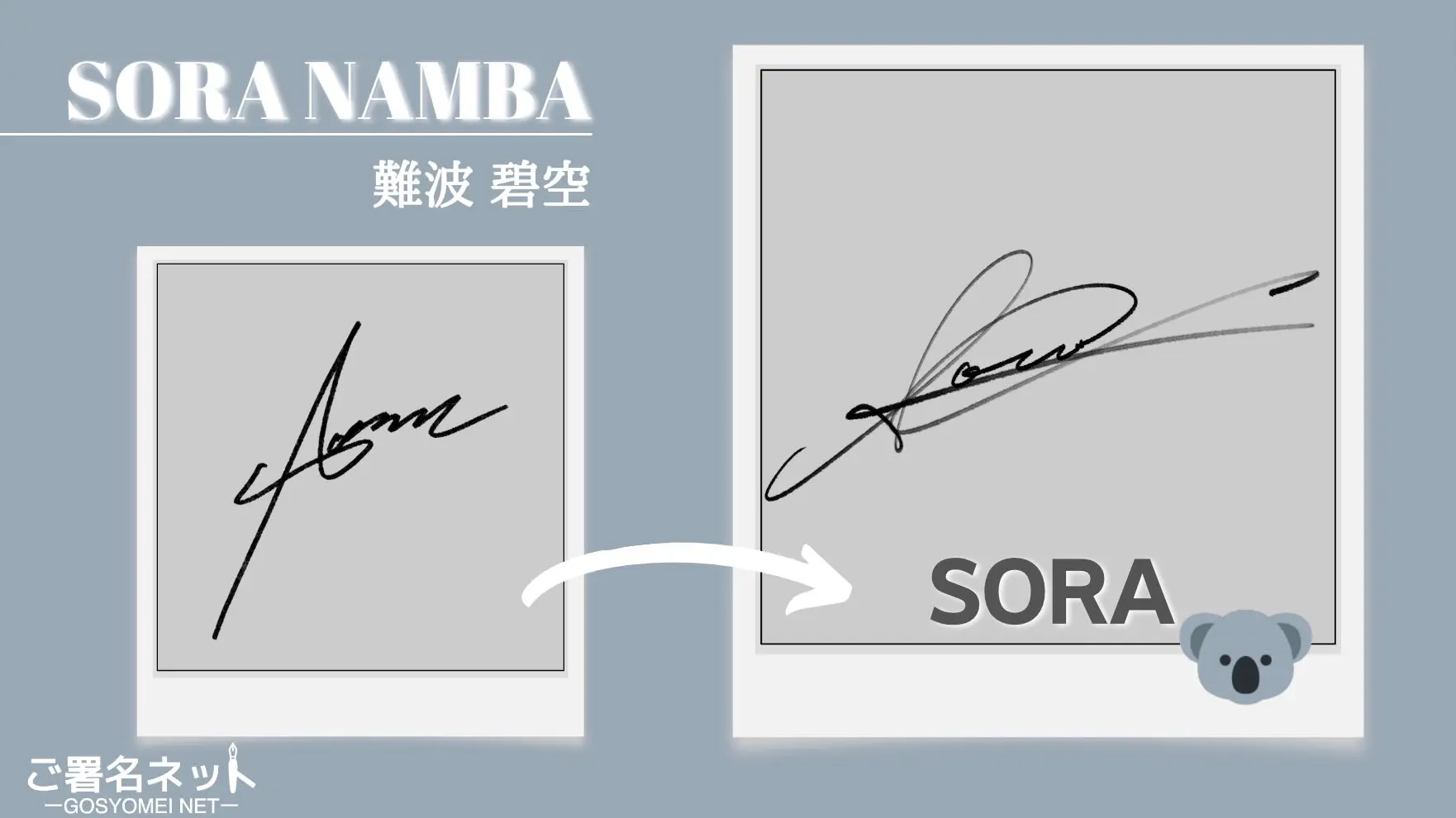

これはLIL LEAGUEさん6名のサインをご署名ネットがかっこよくアレンジするというTV番組で、難波碧空さんのサインを作った時のものです。

“Sora” という英語サインを作成し、先頭のSと最後のaの線をバランスよく重ねて表現することで、ハートマークを表してみました。

非常に女性人気の高いグループさんなので、ファンの方々の受けも非常にいいようです。

なかなかビジネス用途ではハートマークは難しいかもしれません。

しかしハートにこだわらず、シンプルな丸や四角をデザインの中で表現すると、オリジナリティの高いかっこいいサインに仕上がってくると思います。

使いたいマークを先に決めておこう

ハートや音符など使いたいマークを先に考えておき、ご自身の名前の崩し方によってデザインに取り込む方法を考えてみるといいでしょう。

線の偶然の交差でマークらしく見えるようになることはありますが、先に具体的なイメージを持っておくほうが仕上げやすくなるでしょう。

スタイル別のサインの作り方

それでは次に、スタイリッシュ以外の要素と組み合わせてサインを作る方法を見ていきましょう。

複数の要素を組み合わせるのは上級テクニックですので、いきなり全部を取り入れる必要はないでしょう。

興味のある箇所だけ上手に使ってみてください。

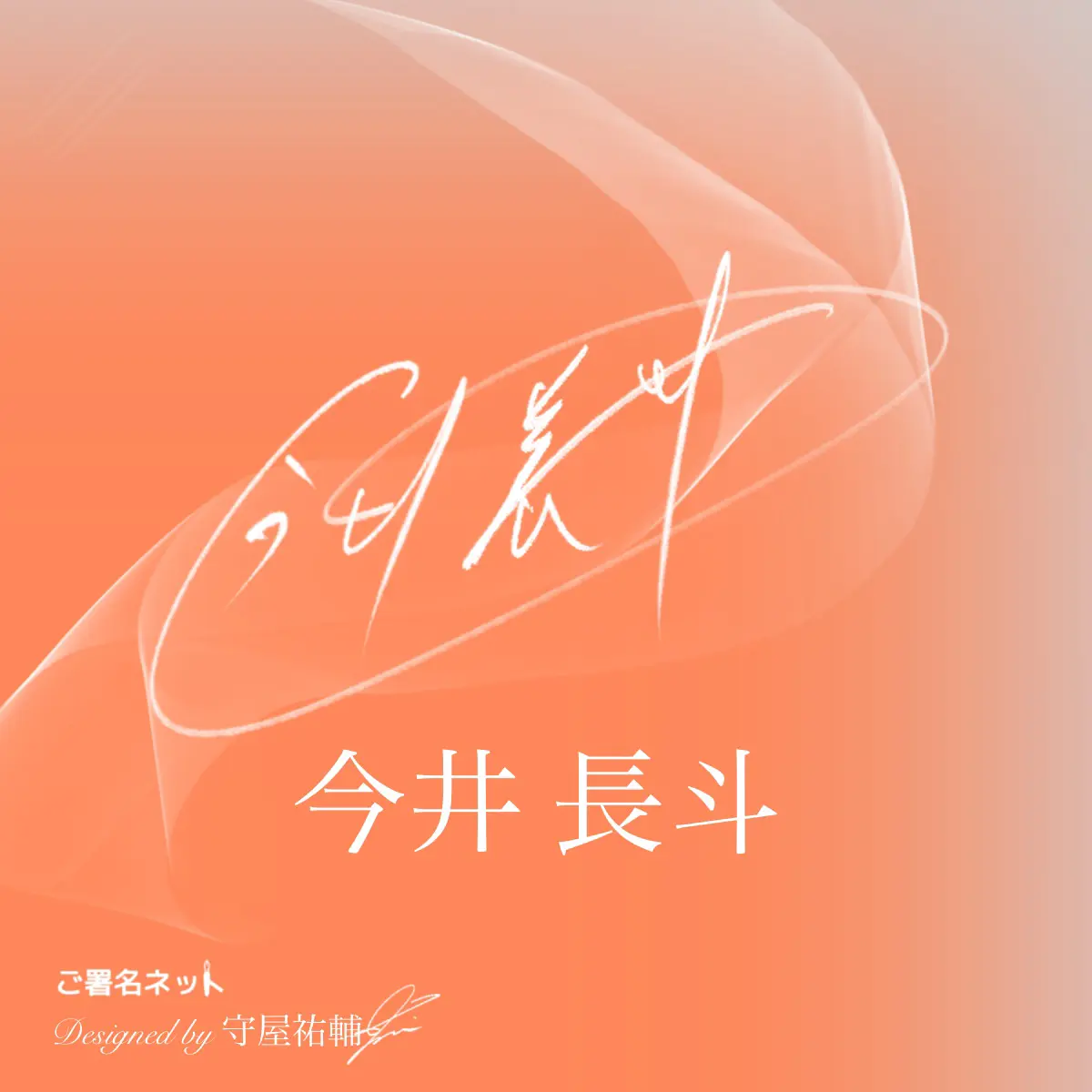

『スタイリッシュ』✕『漢字』

漢字に大きな動きを出してスタイリッシュに仕上げました。

漢字に柔らかさを出しながら勢いを出す、上級テクニックです。

▶漢字サインの作り方:プロが明かす、芸術的スタイルと独自性を際立たせるデザインの極意

『スタイリッシュ』✕『英語』

特定の文字を強調したり、印象的に仕上げることにより、勢いとスタイリッシュな雰囲気を作り上げることができます。

大胆な動きはサインを見る人に強烈な印象を残しますので、「こんな素敵なサインを書く人はどんな人だろう」と、周囲から興味を持ってもらえること間違いなしでしょう。

▶プロが教える英語サインの作り方:筆記体を含む様々なテクニック紹介

『スタイリッシュ』✕『ひらがな』

意外な組み合わせと思われがちですが、実はちゃんと成立します。

やわらかいイメージのひらがなですが、見せ方でこんなにも印象が変わります。

サインは用いる線の書き方ひとつで色々な形に変わりますので、思い切ってひらがなをベースにする選択肢もありですね。

『スタイリッシュ』✕『カタカナ』

クールな印象のあるカタカナですので、組み合わせることで相乗効果が期待できますね。

カタカナは直線や角がたくさんある文字なので、スタイリッシュな印象を出しやすいです。

そこに少しの柔らかさを加えれば、一見するとカタカナには見えないかっこいいサインが出来上がるのです。

『スタイリッシュ』✕『シンプル』

これらの組み合わせは、こういう感じでしょうか。

シンプルな字体はあまり大胆な線は用いません。

そんな中でスタイリッシュな雰囲気を出すには、跳ねや止めを意識して書くといいですね。

▶エレガントなシンプルさ:プロによる印象的なサイン作成の秘訣

『スタイリッシュ』✕『縦書き』

文字を1つ大きく強調するテクニックを使い、縦書きサインを作っています。

それ以外の文字は崩しを強めにし、スタイリッシュな印象に仕上げました。

▶縦書きサインの作り方、書き方、活用方法をプロが徹底解説します

『スタイリッシュ』✕『イニシャルサイン』

スタイリッシュな印象のイニシャルサインは、見た目が非常にかっこいいですね。

主に契約書で見られるイニシャルサインですが、日常使いとしても万能です。

▶一歩先を行くイニシャルサイン:専門家が教える独創的な作り方

『スタイリッシュ』✕『おしゃれ・個性的』

非常に需要の高い組み合わせですね。

線に特徴を出しながら、スタイリッシュな仕上がりにするために目を引く要素を取り入れます。

色々な条件が複雑に絡み合いますが、うまく仕上がった時はオリジナル性の高いサインが完成することでしょう。

▶おしゃれで個性的なサインの作り方を、サインデザインのプロが教えます

『スタイリッシュ』✕『カリグラフィ』

見た目のインパクトのあるデザインに仕上がります。

優雅な見た目のカリグラフィと、本記事で紹介したスタイリッシュサインのテクニックを組み合わせます。

注目度の高い仕上がりが期待できるでしょう。

▶実用&美麗!カリグラフィで一味違う手書きサインの作り方をプロが解説

子ども向けサイン

お子さまが使うサインの作り方や考え方を紹介しています。

基本的にはお子さまが作りたいように作り、親御さんはそっとアドバイスする程度に留めるのがよさそうです。

▶プロが教える子どものための手書きサイン作り方入門:これで今日から芸能人?

ご署名ネットにお任せを

ご自身でサインを考えるのが難しい時は、お気軽にご署名ネットにお任せください。

これまで何千・何万というサインを作ってきた中で培ってきた知識と経験をもとに、たくさんのデザイン案をお送りすることが可能です。

想像もしなかったような奇抜なデザインから、誰がみてもスタイリッシュにクールに感じるデザインまで、幅広く作成いたします。

理想のかっこいいサイン作り、ぜひご署名ネットにお任せを!

書き方コンテンツ一覧

テクニック・考え方・コラム編

- 【初心者向け】サインの崩し方の基本

- サインと署名の違い

- サインの使い道と用途を紹介します

- 効率的な練習方法

- アルファベットを崩す時のコツ

- 縦書きサインの作り方のコツ

- 英語サインの名前の省略の仕方

- 英語契約書のサインのルール

- 国際ビジネスにおけるサインの国別重要性

- サインを解読する5つのテクニック

- サインを作る具体的なアイデアを紹介します

- 【年齢別】子どものサインの考え方

- ボールペンの太さは1.0〜1.2mmがおすすめ

- サインの歴史と日本の印鑑

- ヘボン式サイン見直しガイド

用途別編

- かっこいいサイン | かわいいサイン | クレジットカード向けサイン | 漢字サイン | パスポート向けサイン | 筆記体のようなサイン | イニシャルサイン | シンプルなサイン | カリグラフィサイン | 芸能人・有名人みたいな色紙向け | プロ野球選手向け | 社長・経営者・専務・部長向け | 結婚証明書向けサイン | 電子サイン | 子ども向けのサイン | スケッチや絵画向けサイン | ウォーターマーク・コピーライト向けサイン | 手書きサイン風のロゴ |

- A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

創作サイン