サインの基本となる英語サインの書き方をプロが紹介します。

実際に私がサイン作りの際に使っている作り方や崩し方のテクニックをたくさん紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、サイン作りには基礎・基本となる作り方や考え方が存在します。

基本を学ぶことで英語サイン作りも簡単になりますので、まずはこちらの記事を読んでみましょう。

▶サインの作り方:初心者から上級者まで、プロが教えるデザインとテクニック

英語サインを作るテクニック・考え方

それでは具体的なテクニックの紹介です。

全てを取り入れる必要はありませんので、できるところから使ってみてください。

母音は簡略化・省略する

a, i, u, e, o の母音が入るサインを書く場合、それらを思い切って簡略化、もしくは省略してみることをおすすめします。

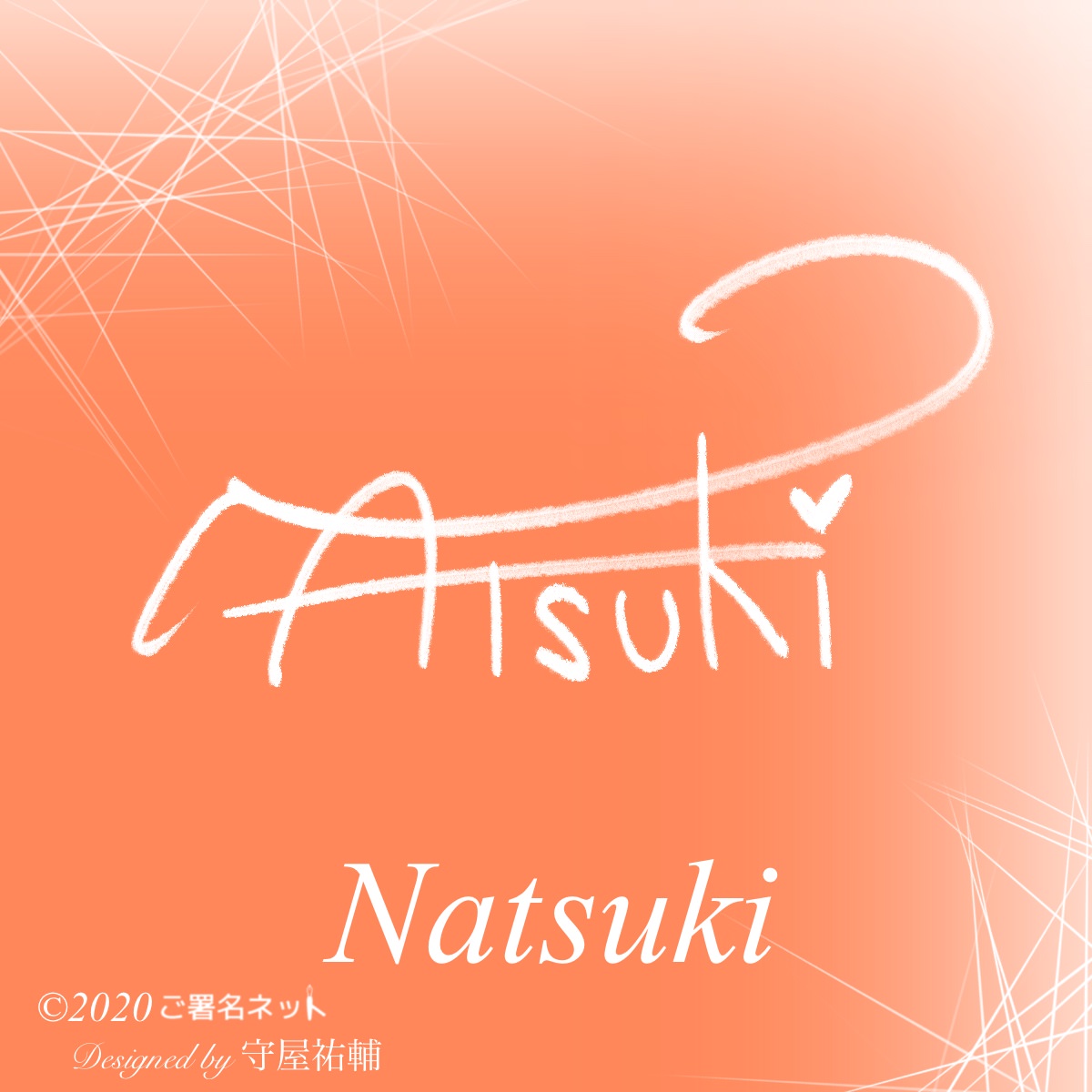

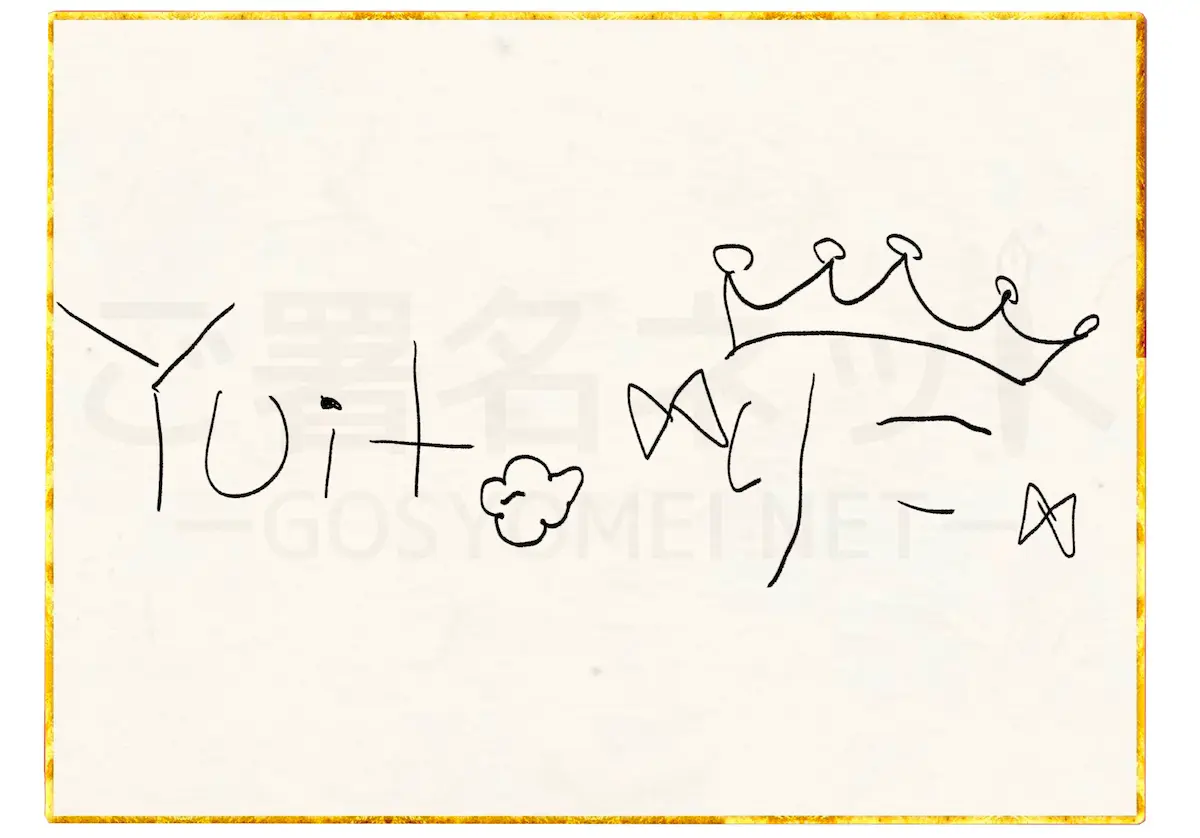

例えばこのサインは i の表現をあいまいにしています。

i の点を打つことで、そこに i があると読ませているのですね。

tsu の u もほとんど判別することはできないぐらい簡略化しています。

ペンを軽く上下させて線が波打つ程度にしていますが、見た目と書きやすさを重視するとこのレベルまでシンプルにすることができます。

母音を簡略化・省略することでサイン全体をスッキリ見せる効果があります。

サインが横長になってしまう人は、積極的に母音を落として崩すことを心がけましょう。

文字を斜めに倒す

字体を斜めにするだけで、英語デザインの良さをいかしたサインが出来上がります。

同じ “Yamada”と書いたサインでも、直立したサインと斜めに倒したサインだと、斜めに倒したサインのほうがサインらしく見えるでしょう。

文字を斜めに倒すことでスタイリッシュさ、特別感、スピード感、スマートさ、先進感などを表現することができます。

サインは多くの人の目に触れるものですし、『こんなスマートなサインを書く人はいったいどんな人だろう?』と自分を印象づける時にも役立ちますね。

なりたい自分の理想像から逆算し、それに相応しい英語デザインのサインを持つのもいいですね。

これは左利きを意識して作った書いた”Tanaka”というサイン。個性的なサインならではの字体と考えることもできますね。決まった形やルールが存在しないサインですので、思い切って左に傾けたデザインがあってもいいのです。

ゆっくり書かない。素早くペンを動かす

丁寧にお手本通りに書こうとするあまり、ゆっくりペンを動かしてしまいがちですが、実はこれをやってしまうと英語サインが書きづらくなることがあります。

上の画像では私の名前 “Moriya” を例に素早く書いたもの(左)とゆっくり書いたもの(右)を比較してみました。

どうでしょう、素早く書いたほうが線が力強く表現されていてリズミカルな印象がある一方で、ゆっくり書いた方は線が弱々しく、おそらく多くの方が目指している筆記体のようなサインとは少し違っているのではないでしょうか。

英語サインのように連続してつながる線をキレイに表現するためには、素早くペンを動かすことが大切です。

そうすることで線が力強くしなやかになり、筆記体が持つ独特なカーブやスタイリッシュな印象につながるのです。

線を何度も何度も素早く書くうちに、偶然生まれた線からインスピレーションを受けてデザインができるかもしれません。

もっと言えば、多少デザインがいびつな形をしていたとしても、スピード感のある線で構成されていれば、スタイリッシュさ・かっこよさが5割増しされ、非常に印象的な仕上がりになります。

うまくサインが作れない人はとにかく書くスピードを上げてみることをおすすめします。それだけで解決の糸口が見えてくることもあるのです。

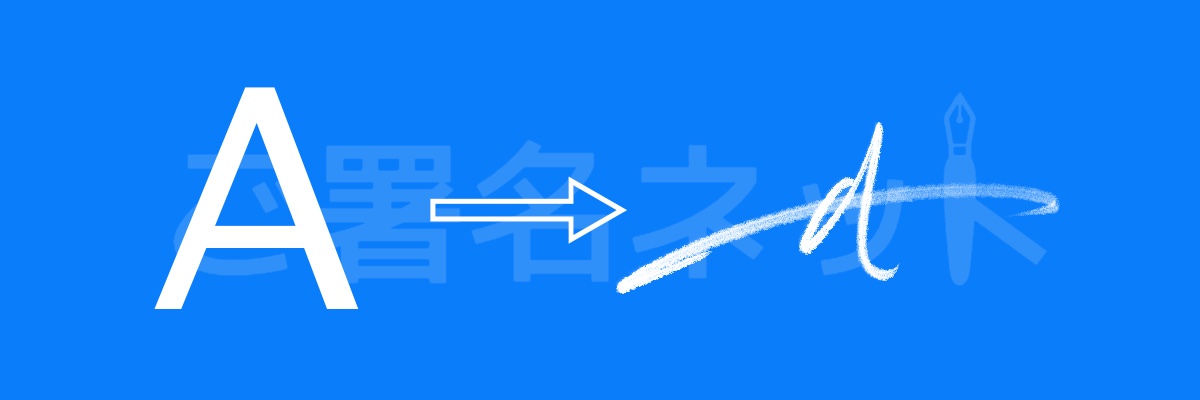

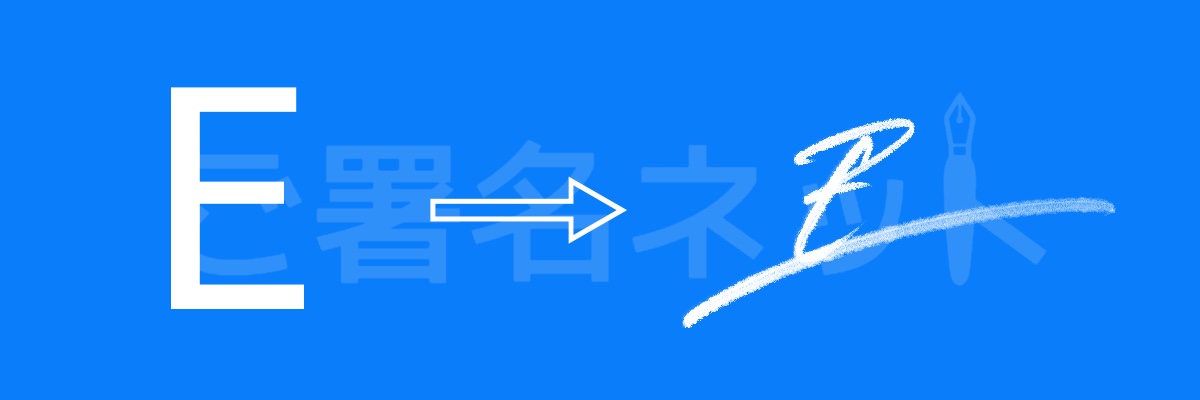

文字の特徴を大胆に強調する

アルファベットが持つ特徴を強調して表現してみましょう。

例えばAなら横線を長く伸ばして特徴を強調できますし、Eも同じく横線ですね。

横に長い線はサインを見た時に注意をひく効果が期待でき、横線をサインの最後に引くことでリズムよく書き終えることができます。

サインの最初の横線を引けばサイン全体の大きさを最初に決められるため、大きさが安定したバランスの良い形に仕上がりやすくなるでしょう。

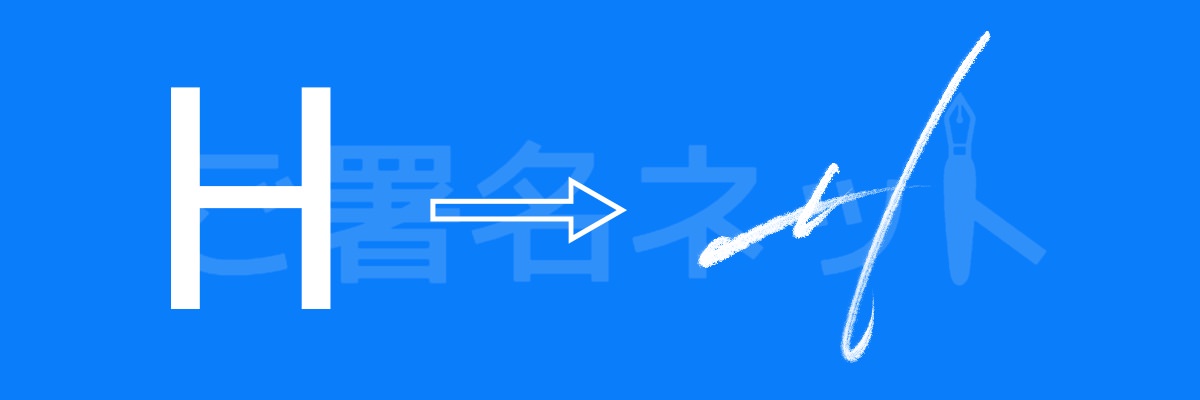

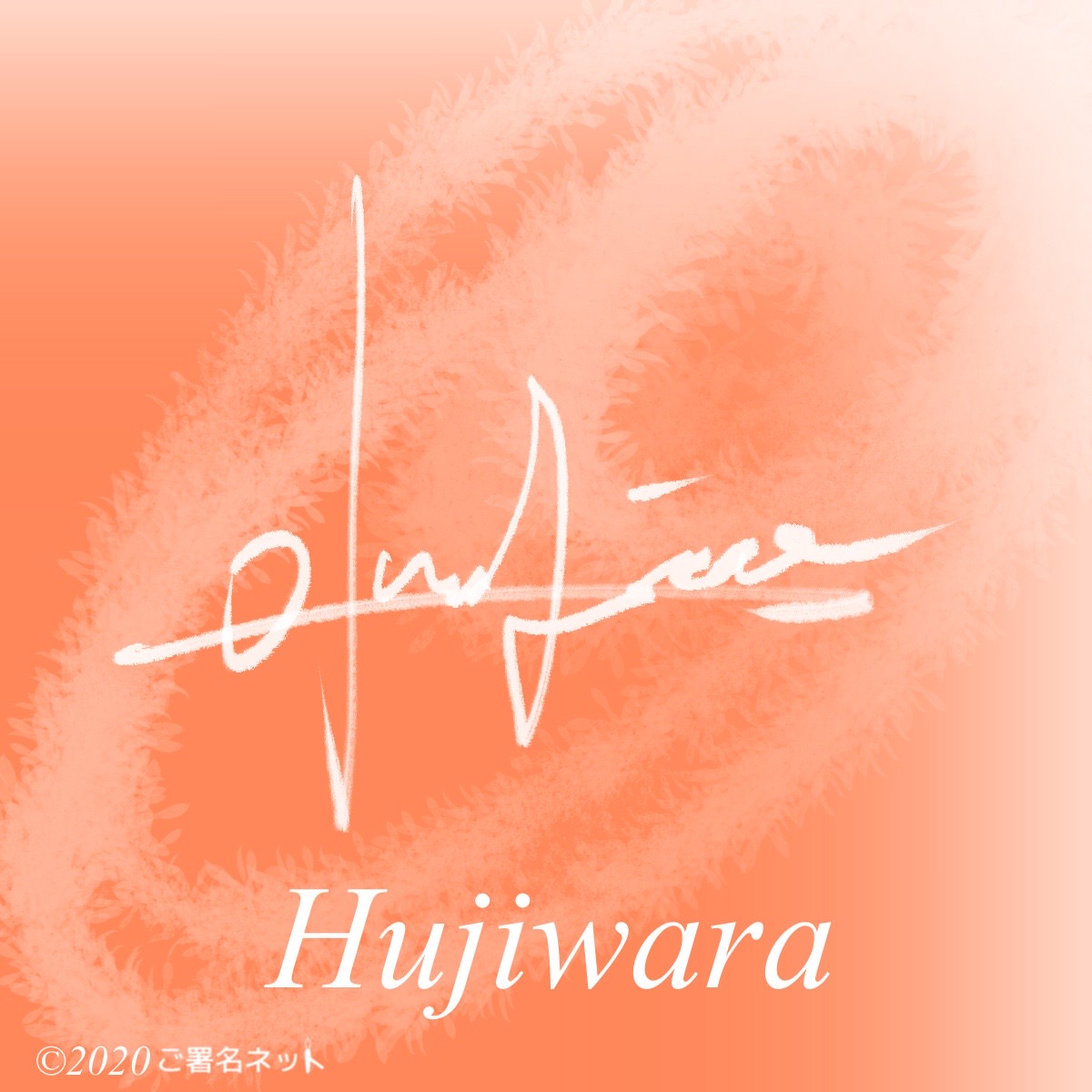

Hは縦の2本線の長さを変えて表現できます。先程紹介した横線もテクニックに織り込むことができますね。

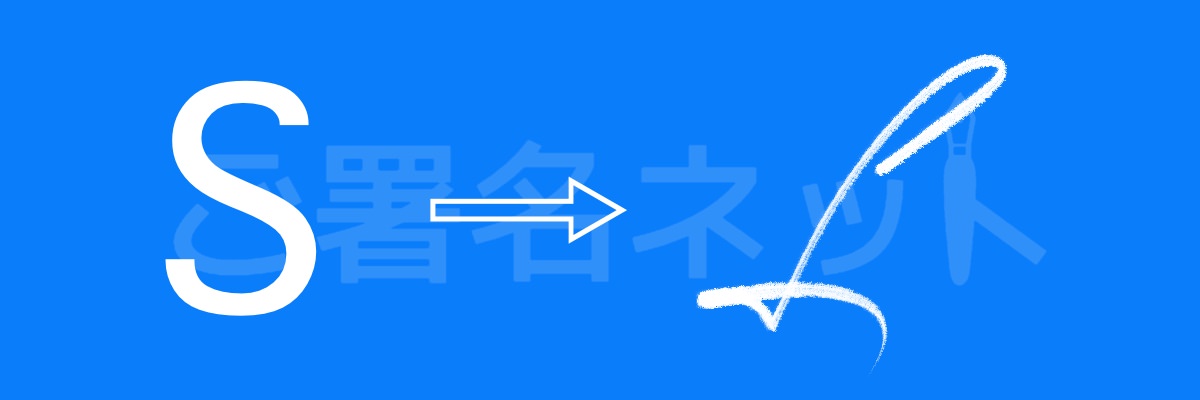

Sは丸みとトゲトゲした組み合わせで特徴を活かしています。

Sを崩して書くのは上級者向けといえます。ただでさえバランスを取りづらい形なことに加え、スマートに見せる崩し方が意外と難しいのです。

ここで紹介したのは一例にすぎませんが、文字が持つ特徴を見抜き、大げさに感じるほど強調してみましょう。

補助線をはみ出す

サイン枠にとらわれず、線をはみ出して書く勢いのある英語サインは、強い印象を残すことでしょう。

サインは補助線をはみ出ても大丈夫です。枠の中に収まる必要はありません。

空間を広く自由に使うことで新しい発想が出てくることもあります。

もちろんクレジットカードのサイン欄は上下の幅が決まっているのでそれに収まるように書く必要がありますが、書類へのサインははみ出す勇気を持ちましょう。

全体を横線でつなぐ

サインを真横に突き抜ける一本線を効果的に使ってみましょう。

先頭のSをやや強調した筆記体のSで表現し、名字の先頭のTの横線とつなげるように崩しました。

非常に簡単な崩しですが、見た目が一気にスタイリッシュに、英語デザインらしい印象に仕上がりました。

勢いも感じられますので、サインを練習している時もリズムよく書けるでしょう。

アルファベットを丸く表現する

英語サインは直線だけでは有りません。

曲線やカーブを使って表現することで、アルファベットが持つ美しさを十二分に活かすことができるでしょう。

HとOを一本の線で繋ぎ、さらにOをハートマークで表現してみました。

文字の先頭と途中の文字をつなぐのは上級者向けテクニックです。

はじめのうちはバランスが取りづらいかもしれませんが、繰り返し練習して手に覚え込ませる必要がありますね。

もし許されるのであれば、ハートや音符など記号を積極的に取り入れるとかわいいサインを作りやすくなります。

Rの形を崩してネコのイラストを取り入れてみました。

サイン全体で見ると、ネコが丸くなっているようにも見えますね。

アルファベットの形を意識してイラストを取り入れてみると、雰囲気をガラリと変えたデザインに仕上げやすくなりますよ。

高さを抑えて起伏を少なくする

高さを抑え、起伏を少なくシンプルにすることで、英語サインが魅力的に仕上がることがあります。

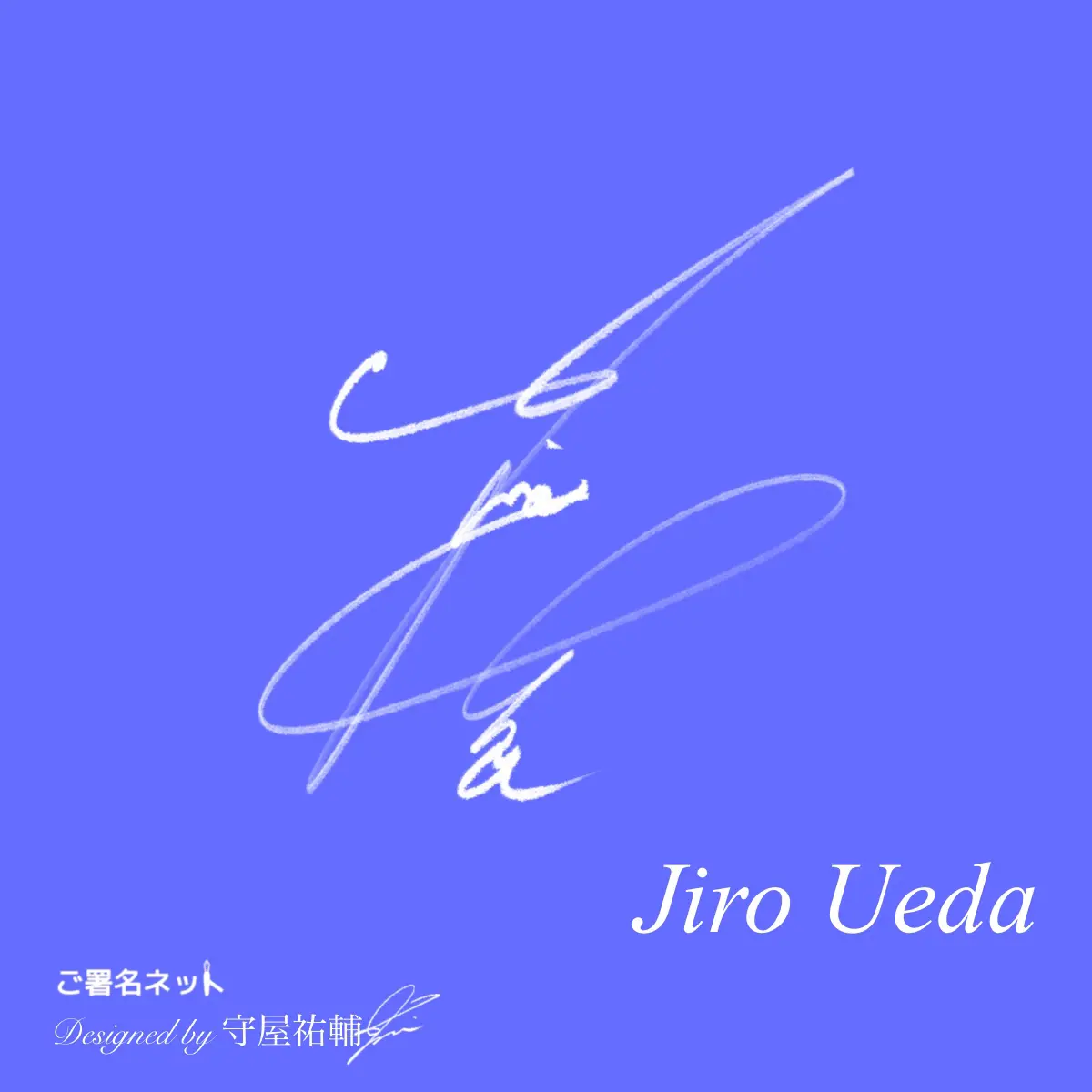

起伏を少なくし、母音は極力省略したシンプルな見た目です。

線の交差が少なくなり、余白を十分に感じられるようになったことですっきりした印象に仕上がりました。

知的な印象を与えることができますね。

こちらも同じように起伏を無くし、シンプルに表現してみました。

Kの表現が独特で、線を交差させるだけのわかりやすい構成を採用してみました。

筆記体(風)のサインは一部だけ要素を入れる

サインといえば筆記体と連想する人が多いはず。

でも実は、筆記体と思われているサインのそのほとんどは筆記体ではなく、筆記体風なのです。

次のデザインを御覧ください。

これらは筆記体ではありません。

アルファベットを崩し、文字の繋がりや書きやすさ、デザイン性を意識して書いてあるだけで、決して筆記体を意識してサインを書いているわけではないのです。

全ての文字をいきなり崩そうとすると難易度が高いのですが、文字を限定し、一部だけ崩すと筆記体風のサインに仕上げやすくなります。

上のサンプルは “Taro Yamada”を筆記体で書いたもので、Yだけ崩してみました。

まず自分の名前を筆記体で書き、先頭のアルファベット1字を選んで自由に崩してみましょう。

文字の特徴を多少大げさに強調するといい感じに仕上がります。

例えばYなら上の画像のように大きく膨らませてみる、Tなら横線を左から右に一直線に長く引く、Hならかなり左の位置から横線を持ってくる、などですね。

ここまで見てきて、やっぱり英語サイン作りは難しそうでしょうか?

そんな方はぜひご署名ネットにお申し込みください。

クオリティの高い実用性のある英語のおしゃれなサインを作成いたします。

英語サインと他のコンセプトを組み合わせて作る

英語サインの魅力は、他のコンセプトと組み合わせて使うことにあります。

スタイリッシュな印象やイニシャルサイン向けデザイン、用途は限られてしまいますが、縦書きの英語サインなんていうものも可能です。

サインの用途と目的に合わせ、色々な形を考えてみましょう。

『英語』✕『スタイリッシュ』

多くのデザインで使われている組み合わせです。

アルファベットを大胆に崩し、見る人に好印象を与えるデザインに仕上げます。

特定の文字を大きく書いたり力強い線を取り込むことで、スタイリッシュさが表現できます。

組み合わせの例が多く、全てを紹介しきることができませんので、こちらの記事を参考に色々なデザインに挑戦してみてください。

▶洗練されたスタイリッシュでクールなサインの作り方をプロが解説します

『英語』✕『ダイナミックで力強い』

生き生きと力強く書かれる線は、アルファベットを印象的にダイナミックな仕上がりにします。

サインを見た人にとっても好印象ですが、サインを書くあなた自身も、リズムよくペンが進むことによって書いていて心地よさが感じられることでしょう。

▶ダイナミックで力強いサインの作り方:プロが教えるかっこいいデザインのコツ

『英語』✕『おしゃれで個性的』

多くの人が求める英語サインのデザインです。

独特な線の使い方やワンポイントを入れることで、他のサインと差別化を図るテクニックです。

おしゃれなサインは、その人のこだわりを具現化することが多いですね。

好みや職業に関連するものをサインに取り入れたり、大胆で優雅な線で表現してみましょう。

▶おしゃれで個性的なサインの作り方を、サインデザインのプロが教えます

『英語』✕『シンプル』

知的で落ち着いた印象を出すことができます。

起伏を抑えながら書く基本テクニックに加え、シンプルなデザインにするには様々なコツが存在します。

英語と組み合わせることで、書きやすく、実用性の高いデザインに仕上げることもできますので、チャレンジしてみてください。

▶エレガントなシンプルさ:プロによる印象的なサイン作成の秘訣

『英語』✕『かわいい』

英語をかわいく表現するのもおすすめです。サイン色紙やチェキなどで多く使われます。

アルファベットの線を丸く柔らかく書いてデザインに取り入れます。

漢字と違って優しい印象が多い英語ですので、かわいいコンセプトとの相性はばつぐん。

マークや記号、イラストを一緒に使うと、よりかわいらしさが際立ちます。

▶アイドルみたいなかわいいサインの書き方、作り方【完全ガイド】

『英語』✕『縦書き』

意外な組み合わせに思われますが、これも可能です。

用途はかなり限定されるでしょうが、差別化を図ったり、オリジナリティのあるサインが必要な場合は役立ちます。

サインは読める必要がないので、通常ではありえない英語の縦書きデザインが成立します。

▶縦書きサインの作り方、書き方、活用方法をプロが徹底解説します

『英語』✕『カリグラフィ』

王道ともいえるスタイルです。

西洋の書道であるカリグラフィは、格式高い洗練されたデザインが特徴です。

それをサインに取り込むことで、デザイン性の高い英語サインが誕生します。

▶実用&美麗!カリグラフィで一味違う手書きサインの作り方をプロが解説

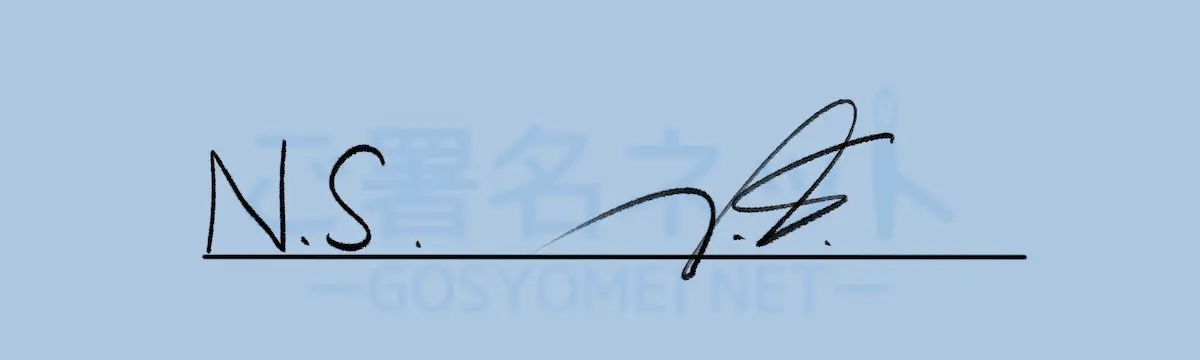

『英語』✕『イニシャルサイン』

非常に実用性の高いサインデザインです。

主に契約書で使われることの多いイニシャルサイン。

書類の改変防止の目的で機能します。

書きやすさを重視して作られることがほとんどですが、英語と組み合わせてデザイン性のある仕上がりにすることもできますね。

また、あえてイニシャルサインを日常使いのサインにするのもおすすめです。

▶一歩先を行くイニシャルサイン:専門家が教える独創的な作り方

子ども向けサイン

お子さまが使うサインの作り方や考え方を紹介しています。

基本的にはお子さまが作りたいように作り、親御さんはそっとアドバイスする程度に留めるのがよさそうです。

▶プロが教える子どものための手書きサイン作り方入門:これで今日から芸能人?

筆記体にアレンジを加えてオリジナルサインを作りましょう

ここで紹介したテクニックをフルに活用し、ぜひオリジナルサインを作ってみて下さい。

もちろんご署名ネットにお任せいただければ、これまで私が培ってきた経験とテクニックを駆使して世界に1つだけの、必ずやご満足いただけるデザインを作成することも可能です。

書き方コンテンツ一覧

テクニック・考え方・コラム編

- 【初心者向け】サインの崩し方の基本

- サインと署名の違い

- サインの使い道と用途を紹介します

- 効率的な練習方法

- アルファベットを崩す時のコツ

- 縦書きサインの作り方のコツ

- 英語サインの名前の省略の仕方

- 英語契約書のサインのルール

- 国際ビジネスにおけるサインの国別重要性

- サインを解読する5つのテクニック

- サインを作る具体的なアイデアを紹介します

- 【年齢別】子どものサインの考え方

- ボールペンの太さは1.0〜1.2mmがおすすめ

- サインの歴史と日本の印鑑

- ヘボン式サイン見直しガイド

用途別編

- かっこいいサイン | かわいいサイン | クレジットカード向けサイン | 漢字サイン | パスポート向けサイン | 筆記体のようなサイン | イニシャルサイン | シンプルなサイン | カリグラフィサイン | 芸能人・有名人みたいな色紙向け | プロ野球選手向け | 社長・経営者・専務・部長向け | 結婚証明書向けサイン | 電子サイン | 子ども向けのサイン | スケッチや絵画向けサイン | ウォーターマーク・コピーライト向けサイン | 手書きサイン風のロゴ |

- A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

創作サイン