子どもたちが自分の個性を表現するスキルを身につけることは、現代の子育てにおいて非常に重要です。

この記事では、子どもの手書きサインに関して発達段階に合わせた教え方と実践方法をご紹介します。

子どもの創造性を育む、この独自のサイン教育をぜひ家庭でも取り入れてみてください。

子どものための署名(サイン)教育

署名(サイン)は、単なる名前の記入方法ではありません。

それは個人を特定する独自の印であり、自己表現の一形態です。

子どもにとって自分だけの署名を持つことは、以下のような意義があります:

- 自分の作品や持ち物に「これは私のもの」という印をつけられる

- 自分の個性や創造性を表現できる

- 書類や手紙などに自分の意思を示すことができる

- 芸術的な表現方法として楽しむことができる

特に発達段階にある子どもたちにとって、署名は単なる実用的なスキル以上のものです。

それは自分自身のアイデンティティを形作り、表現する重要な手段となるでしょう。

子どもが自分の署名(サイン)を持つことのメリット

自己表現力の向上

子どもは自分の署名を通じて、言葉では表現しきれない自分らしさを表現することができます。

好きな形や模様、特別なマークなどを取り入れることで、「これが私」という感覚を形にすることができるのです。

自己肯定感の醸成

「私だけの特別なサイン」を持つことは、子どもの自己肯定感を高めます。

自分で考え、作り上げたものが認められ、使われる経験は、「私は大切な存在だ」という感覚を育みます。

個性の尊重と創造性の育成

サイン作りのプロセスは、子どもの創造性を刺激します。

「どんなサインが自分らしいか」を考え、試行錯誤する過程で、創造的思考力や問題解決能力も自然と育まれていきます。

憧れが形になる瞬間

あなたも小さい頃、芸能人やプロスポーツ選手が書くサインになんとなく憧れを抱いたことがあるのではないでしょうか。

子どもは、自分の憧れが自分の手で形にできる喜びを感じることでしょう。

署名(サイン)作りで注意すべきこと

安全面での配慮

子どもの署名には、過度に個人情報を含めないよう注意が必要です。

フルネームをそのまま使うのではなく、イニシャルや一部の文字を使うなど、安全面に配慮したデザインを心がけましょう。

発達段階に応じた適切な指導

子どもの年齢や発達段階に合わせた指導が重要です。

幼い子どもには複雑なデザインを求めず、シンプルな形から始め、徐々に発展させていくアプローチが効果的です。

模倣と創造のバランス

子どもは最初、親や友達、有名人のサインを真似ることから始めるかもしれません。

これは学習過程の自然な一部ですが、徐々に「自分だけの要素」を加えていくよう促すことが大切です。

年齢別・署名(サイン)の作り方ガイド

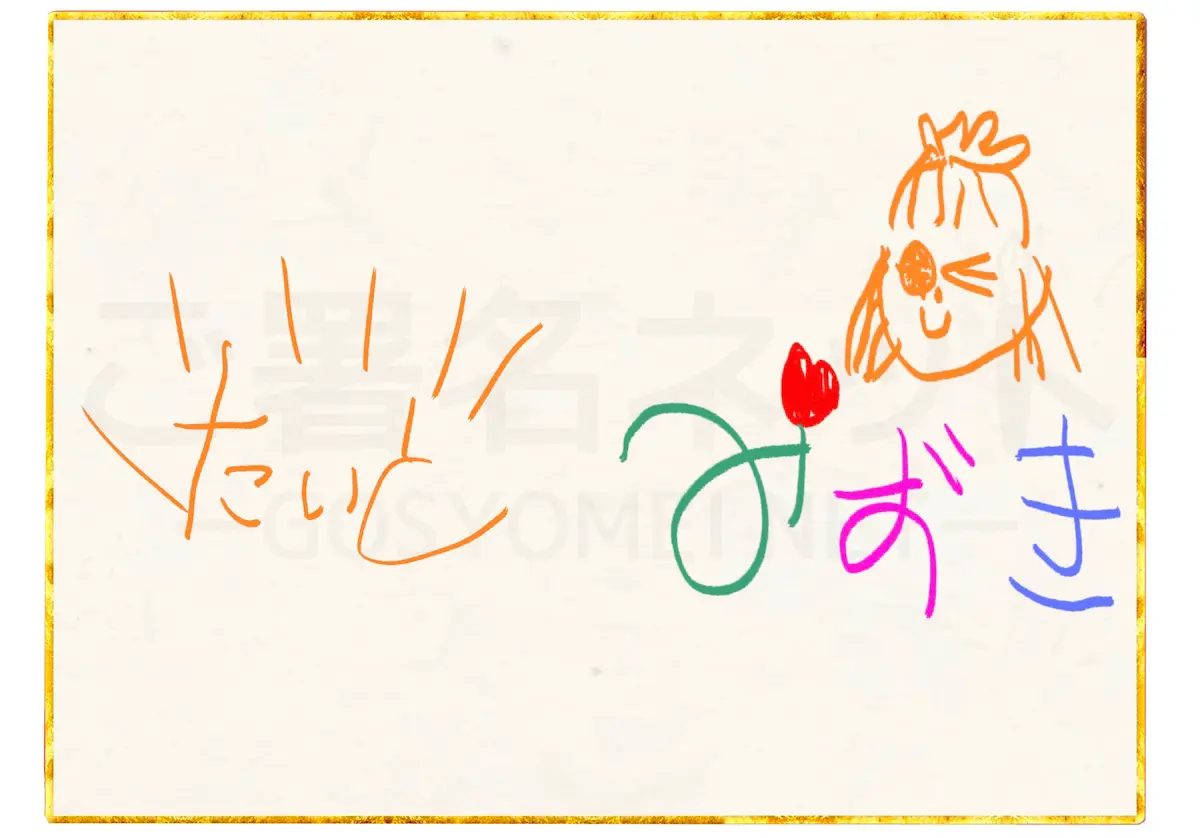

幼児期(3〜5歳)のサイン作り

幼児期の子どもは、手先の運動能力がまだ発達途上にありますが、創造性と想像力は非常に豊かです。

この時期のサイン作りは、楽しさを最優先に考えましょう。

発達段階の特徴と適した方法

この年齢の子どもは:

- 単純な形や線を描くことができる

- 模倣を通して学ぶことが多い

- 遊びを通した学習が最も効果的

適した方法としては:

- 大きな紙と太いペンを使用する

- 基本的な形(丸、三角、四角など)から始める

- 自分の名前の最初の文字を中心に考える

- 好きなキャラクターや動物などのモチーフを取り入れる

- 色を積極的に使う

簡単な形から始める方法

幼児期のサイン作りは、以下のステップで進めるとよいでしょう:

- 名前の最初の文字を大きく書いてみる

- その文字に好きな色を塗る

- 星やハートなど好きな形を組み合わせる

- 文字の周りに簡単な装飾を加える

- 毎回少しずつ変化を加えて楽しむ

楽しく学ぶためのアクティビティ

幼児期の子どもがサイン作りを楽しむためのアクティビティをいくつかご紹介します:

- サインスタンプ作り:簡単な形のスタンプを使って、自分だけのマークを作る

- サイン宝探し:家の中に隠された自分のサインを探す

- サインアート:自分のサインを使って絵を描く

- サイン交換:家族でサインを交換し合う

小学校低学年(6〜8歳)のサイン作り

小学校低学年になると、文字を書く能力が向上し、細かい動きのコントロールが可能になります。

また、自分のアイデンティティに興味を持ち始め、友達との比較も意識するようになります。

基本的な文字とデザインの組み合わせ

この年齢では、以下のようなアプローチが効果的です:

- 中程度の太さのペンを使用する

- 自分の名前全体を使ったデザインを考える

- 基本的な筆記体の要素を取り入れる

- 個性を表現する要素(趣味や好きなものなど)を組み込む

- 一貫性のあるスタイルを少しずつ確立する

個性を表現する方法

個性的なサインを作るためのアイデアをいくつかご紹介します:

- 名前の特定の文字を強調する

- 誕生日や好きな数字などの個人的要素を取り入れる

- 好きなスポーツや趣味を表すシンボルを加える

- 特徴的な線(波線、ジグザグ、曲線など)を使う

- 文字の下や横に独自のラインを引く

練習のコツとポイント

効果的な練習方法としては:

- 自分のフルネームを様々なスタイルで書いてみる

- 気に入った文字の形や特徴を組み合わせる

- 名前の一部を強調したり、特別なデザインにする

- 横書き、縦書き、曲線など様々な配置を試す

- お気に入りのデザインを見つけたら、繰り返し練習する

小学校高学年(9〜12歳)のサイン作り

小学校高学年になると、手先の運動能力がほぼ完成し、抽象的な思考も可能になります。

自己表現への欲求が高まり、将来を意識し始める時期でもあります。

より洗練されたデザインへの発展

この年齢では、以下のようなアプローチが適しています:

- 様々な太さのペンを使い分ける

- 実用的な署名としての要素を意識する

- 一貫性と再現性を重視する

- 個性的でありながら読みやすさのバランスを考える

- 将来的な使用場面(公式書類など)を想定する

自分らしさを表現するテクニック

より洗練されたサインを作るためのテクニックをご紹介します:

- 文字間のつながりを工夫する(筆記体風、連続した線など)

- 特徴的なループや曲線を取り入れる

- 文字の一部を省略または強調する

- 独自のリズムや流れを作る

- シンプルながらも記憶に残るデザインを目指す

実用的な署名としての完成度

実用的なサインとして完成度を高めるためのポイントは:

- 自分の名前の特徴的な部分を抽出する

- 流れるような動きで書く練習をする

- 簡略化と装飾のバランスを探る

- 様々な速さで書いて再現性を確認する

- 実際の書類やカードに署名する練習をする

年齢別のまとめ

| 年齢 | 発達段階の特徴 | 適した方法 | 保護者のサポート |

|---|---|---|---|

| 3〜5歳 (幼児期) | ・手先の運動能力が発達途上 ・創造性と想像力が豊か ・模倣を通して学ぶ | ・大きな紙と太いペンを使用 ・基本的な形から始める ・色を積極的に使う ・遊びの要素を取り入れる | ・正確さよりも楽しさを重視 ・子どもの創造性を尊重 ・「上手、下手」の評価はしない ・作品を飾るなどして価値を認める |

| 6〜8歳 (小学校低学年) | ・文字を書く能力が向上 ・自分のアイデンティティに興味 ・友達との比較を意識 | ・中程度の太さのペンを使用 ・名前全体を使ったデザイン ・個性を表現する要素を組み込む ・一貫性のあるスタイルを確立 | ・子どもの好みや個性を尊重 ・模倣から始めて徐々にオリジナリティを加える ・実際の署名場面で使う機会を作る ・定期的に練習する習慣をつける |

| 9〜12歳 (小学校高学年) | ・手先の運動能力がほぼ完成 ・抽象的な思考が可能 ・将来を意識し始める | ・様々な太さのペンを使い分ける ・実用的な署名としての要素を意識 ・一貫性と再現性を重視 ・将来的な使用場面を想定 | ・実用的な署名の重要性を説明 ・個性を保ちながら形式を意識させる ・署名の保護と適切な使用場面を教える ・定期的に練習して筋肉記憶を定着 |

年齢別の練習アイディア

サインを意識的に練習する時は、次のようなポイントを意識するといいでしょう。

幼児期(3〜5歳)向け練習の特徴:

- 大きな枠線:広いスペースで自由に描ける

- 点線ガイド:基本的な形や文字のなぞり書き用

- イラスト付き:楽しく取り組める動物や星などの装飾

- 色分け:色を使って楽しく練習できる工夫

小学校低学年(6〜8歳)向け練習の特徴:

- 中サイズの枠線:適度な大きさで練習できる

- バリエーション枠:異なるスタイルを試せる複数の枠

- 装飾アイデア集:星、ハート、波線などの装飾例

- ステップガイド:段階的に発展させるヒント

小学校高学年(9〜12歳)向け練習の特徴:

- 実用的なサイズの枠:実際の署名欄に近いサイズ

- 流れるような動きの練習ライン:連続した動きを練習

- 個性化のヒント:独自性を高めるためのアイデア集

- 一貫性チェック欄:同じサインを複数回書いて一貫性を確認

なお、サインを作るときは具体的なデザインのアイディアを紹介しているこちらのページもあわせて御覧ください。

▶プロが教える子どものための手書きサイン作り方入門:これで今日から芸能人?

よくある質問と解決策

Q1: 子どもがサイン教育に興味を示さない場合はどうすればよいですか?

A1: 無理に興味を持たせようとせず、子どもの好きな活動に関連づけてみましょう。例えば、好きなキャラクターのサインを一緒に考えたり、宝の地図に署名するなど、遊びの中に自然に取り入れると興味を持ちやすくなります。また、友達や家族がサインを使っている姿を見せることも効果的です。

Q2: 子どものサインが毎回違う場合、どう対応すべきですか?

A2: 特に幼い子どもの場合は自然なことです。一貫性よりも創造性を重視し、徐々に基本形を決めていくよう促しましょう。「今日のサインはどんな気分?」と聞きながら、少しずつ好みの形を見つけられるよう手助けします。小学校高学年になったら、実用的な署名として一定の形に安定させる練習を始めるとよいでしょう。

Q3: 子どもが他人のサインを真似してしまう場合はどうすればよいですか?

A3: 模倣は学習過程の自然な一部です。「〇〇さんのサインのここが素敵だね。あなただけの特別な部分も加えてみようか?」と声をかけ、オリジナル要素を加えるよう促しましょう。また、サインは個人を表す大切なものであることを伝え、他人のサインをそのまま使うことの問題点も優しく説明するとよいでしょう。

Q4: 子どもの署名が単純すぎて模倣されやすい場合、どうアドバイスすればよいですか?

A4: 完全に模倣できないサインを作ることは難しいですが、以下のようなアドバイスが役立ちます:

- 特殊な書き順を取り入れる

- 目に見えない特徴(特定の筆圧の変化など)を加える

- 個人的な意味を持つ小さなマークを組み込む

- 状況に応じて少しバリエーションを持たせる

ただし、子どもの発達段階に合わせたアドバイスを心がけ、過度に複雑なサインを強いることは避けましょう。

Q5: サインは複数のパターンを使ってもいいのでしょうか?

A5: サインは状況に応じて使い分けることがあるため、複数のパターンを使っても問題ありません。例えば、正式な書類用のサインと、カジュアルなメモ用のサインを分けている人もいます。しかし、サインは基本的に一貫性が求められるものです。特に重要な場面では、毎回異なるサインを使うと本人確認が難しくなったり、誤解を生んだりするリスクがあります。大人であれば、そのリスクを理解した上で使い分けることもできますが、子どもにはその判断が難しい場合があります。そのため、サインの管理においては、保護者が最低限そのリスクを理解し、どのような場面でどのサインを使うべきかを子どもと話し合うことが大切です。特に、公的な場面ではサインを統一するように促すのが望ましいでしょう。

子どもの署名(サイン)を守るための注意点

子どもの署名は個人を特定する重要な情報です。以下の点に注意しましょう:

- 公開範囲を教える:SNSなどでの署名の公開は避けるよう教える

- 使い分けを教える:公式な場面用と、友達との交換用など、状況に応じた使い分けを教える

- 模倣されにくい要素:完全に模倣されにくい個人的な特徴を含めることを教える

- 変更の可能性:必要に応じて署名は変更できることを伝える

- 保護者の管理:重要書類への署名は、適切な年齢になるまで保護者が管理する

まとめ:子どものサイン教育で育む安全と自己表現

今回は、子どもに教えたい署名(サイン)について、年齢別のアプローチや具体的な練習方法など、包括的にご紹介しました。

署名(サイン)は子どもの創造性と自己表現を育む重要なコミュニケーションツールで、これからの社会を生きる上で非常に重要です。

サイン教育を通じて、子どもたちの創造性を育んでいきましょう。

もし、こだわりのあるデザインサインが欲しい時は、ご署名ネットにお任せください。

たくさんのアイディアをご覧いただくにはバラエティサインをお申し込みいただくのが一番お得です。