パスポートのサインは、個人の識別として重要な役割を持っています。

しかし、「自由に決めていいの?」「サインの書き方に決まりはある?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、サインデザインの専門家として、パスポートサインのルールや書き方を紹介します。

なお、パスポートに書くサイン/署名については、こちらのページにまとまったシリーズとして紹介しています。

▶【サイン専門家解説】パスポートサインのおすすめの書き方と注意点

前提:自治体によって対応・解釈・理解が異なるケースが多い

パスポートの署名/サインの書き方は、実は自治体によって対応・解釈・理解に差が生じます。

外務省が定める基本ルール(後述します)に則る対応はどこも共通していて差はありませんが、ルールブックに明記されていない個別具体的なケースは対応の差が見られます。

旅券法第15条には「旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない(以下、略)」とありますが、書き方のルールに関するこれ以上具体的な説明はなく、ケースごとに判断が求められるため、対応に差が生じるわけです。

したがって、これから紹介するルールや決まりはあくまでも私が各都道府県に問い合わせをした限りそうだったというもので、必ずしも常に同様のケースを保証するものではなく、必ず担当自治体に個別に事前確認が必要であることにご留意ください。

また、具体的にどの自治体がどういう対応をしたとか、割合、数などに関する個別のご質問にはお答えできかねますので、ご了承ください。

パスポートサイン/署名を記入するルール

パスポートのサイン欄には、自由にサインを記入できるように思われがちですが、実は一定のルールが存在します。

- 黒または青の濃いインクで署名すること

- 背景が白地で汚れがないこと

- 署名が枠内に収まっていること

- 本人が同じ形で自署できること

- 本人が署名したもの(本人が署名できない場合は法定代理人等による代筆)

- 文字の二度書き、なぞり書き、かすれがないこと

理由

これらの基本ルールは、パスポートが本人確認のための公的書類であるため、本人が明確に特定できる必要があるからです。

また、出入国審査や海外におけるクレジットカードの署名照合時に問題が生じないようにするためでもあります。

このあたりは外務省HPでも紹介されていますので、併せてご覧ください。

では、ここで紹介されていない、またはわかりづらい個別具体的なケースを見ていきましょう。

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字のどれでも良い

パスポートのサイン/署名は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字のいずれを使用しても問題ないとされています。

ただし、

- 戸籍上の氏名と異なる漢字の使用(旧字体や俗字を除く)は不可

- 旅券面の漢字やローマ字表記と異なる綴りは不可

- 一見して「他人の氏名」と誤認されるような署名は不可

となっています。

理由

本人の識別を正確に行うため、戸籍情報と矛盾する署名は認められません。

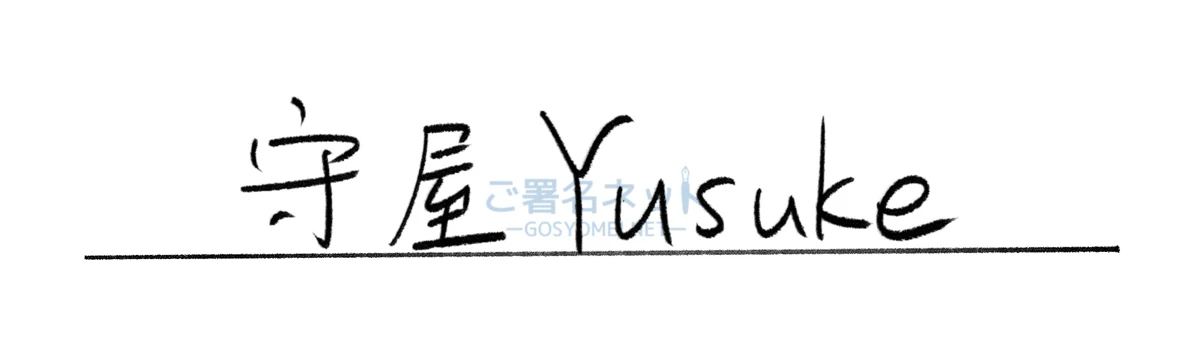

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を組み合わせることは可能と思われる

パスポートのサイン/署名は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を組み合わせることが可能と思われます。

- Taro山田

- たなかKenji

- H. 鈴木

- マエダHiroshi、など。

ただし、

- 戸籍上の氏名と明らかに異なるものは不可。

- 他人の氏名と誤認されるようなものは不可。

- 日常的に使用しているサイン/署名であることの疎明資料の提出、合理的理由の説明を求められる可能性がある。

理由

本人確認の一貫性を保つため、基本的には申請者の氏名が識別可能であることが重要です。

また、日常的に使用しているサイン/署名であることも重要視されます。

異なる文字種を混ぜても認識しやすいものであれば受理される可能性がありますが、疎明資料(それを証拠付けるもの)の提出や合理的な説明を要求されるでしょう。

繰り返し同じ形で書けることが重要視される

パスポートのサイン/署名は、繰り返し同じ形で再現性を持って書けることが非常に重要です。

- 渡航先で本人確認として使われる

- 多少のデザインの相違は問題ないが、渡航先で見る人によっては細かく見比べられる可能性もゼロではない

- 再現性を保つよう書きやすいデザインにしたり、事前練習が必要

理由

サインは形の同一性と本人による自筆を持って本人確認がなされるため、異なるデザインでサインを書くとトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。

複雑すぎるサインは再現性が低いと判断され、パスポート申請時に不受理になる可能性もあります。

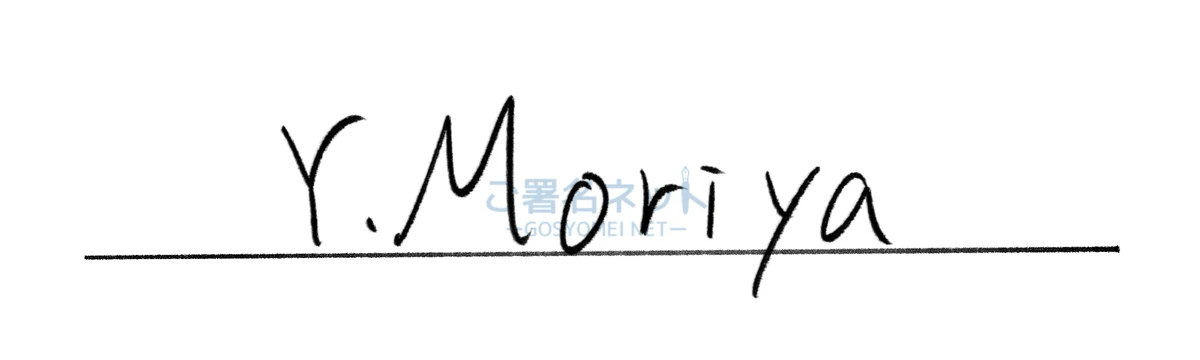

名前を一部省略して書いても良い

日常的に使用している略式の署名であれば、パスポートの署名として使用可能です。

- 「MORIYA YUSUKE」→「Y. Moriya」 は許容範囲。

- ただし、極端に簡略化された署名は日常的に使用していても認められない可能性がある。

- 戸籍と異なる姓名を基にした略式のサインは認められない。

- 日常的に使用しているサイン/署名であることの疎明資料の提出、合理的理由の説明を求められる可能性がある。

理由

略式署名は広く許容されていますが、本人確認ができなくなるほど省略されている場合は問題になる可能性が高いです。

また、クレジットカードやその他の公的文書と署名の一貫性があることが望ましいため、窓口で相談するのがベストです。

クレカのサインと必ずしも統一する必要はないが、無難な選択ではある

いくつかのサインを使い分けるケースがありますので、必ずしもクレジットカードのサインとパスポートサインを統一する必要はありません。

ただし、統一しておくことによって、日常的に使用するサインの疎明に役立ったり、渡航先での万が一のトラブル回避にも繋がる可能性もあり、無難な選択といえるでしょう。

また、後述するような『イラストや記号を添えるサイン』などのように奇抜なデザインを希望する場合、サインを日常的に使用している疎明資料の1つとしてクレジットカードの提出を窓口で求められることがあります。

そういう場合は同一のサインが必要になってきます。

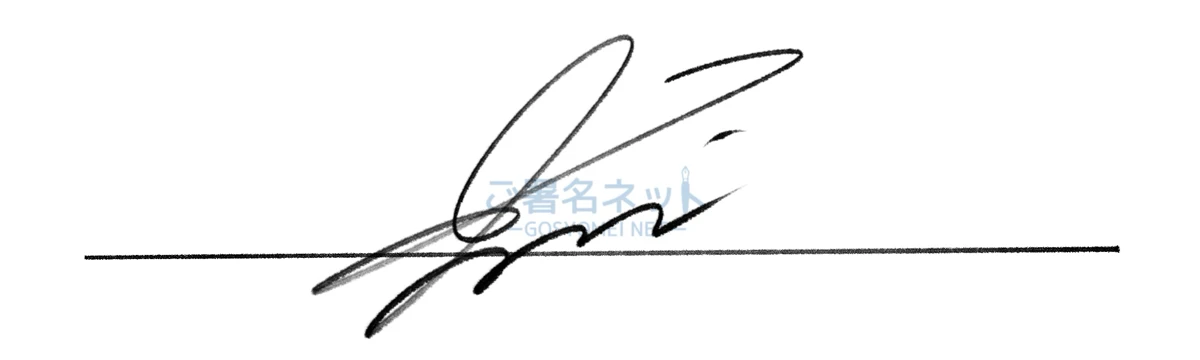

サイン/署名の可読性は問われない

サイン/署名の可読性に関する明確な規定はなく、読めないものであっても基本的に受理されます。

- クレジットカードやその他の公的文書と同じ署名であることが望ましい。

- 出入国審査や海外での本人確認でトラブルになる可能性があるため、基本的には明瞭な署名が推奨される。

- 署名が極端に崩れていたり、意図が読み取れない場合、窓口で確認されることがある。

理由

可読性が低い署名は、出入国審査や海外での身分証明時に疑義を生じる可能性があります。

明確な規定はありませんが、実際の使用場面を考慮して署名を選ぶことが推奨されます。

もし読みやすいサインを作りたい場合は、こちらで紹介している記事も役立ちます。

▶パスポートのサインを読みやすくデザインする9つの実践テクニック

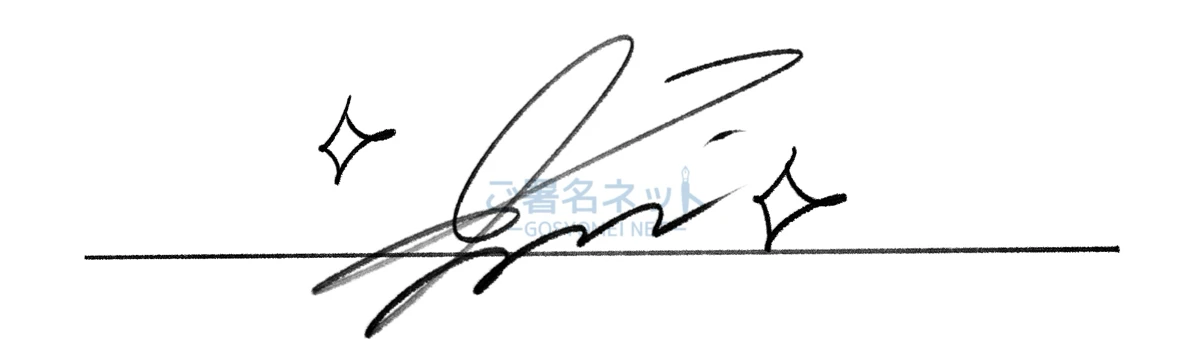

記号やイラストを加えたサインも登録可能だが、難易度は上がる

パスポートのサイン/署名として、本名に記号やイラストを添えた署名は原則として推奨されていませんが、合理的な理由の説明や使用実績の証明が認められれば受理されるケースもあるなど、窓口で判断が分かれます。

- 本名+イラスト、本名+記号、または本名略式+イラスト、本名略式+記号は受理される可能性はある

- イラストのみ、記号のみは不可(旅券面記載の文字ではないため)

- 繰り返し同じ形で書けることが前提となる

- 他人の氏名と誤認させる恐れがないこと

- 日常的に使用しているサイン/署名であることの疎明資料の提出、合理的理由の説明を求められる可能性がある。

理由

記号やイラストが入っていると、署名の確認が難しくなり、海外でトラブルになる可能性があります。

パスポートの署名/サインは繰り返し同じ形で書けることが重要視されますので、記号やイラストは形が崩れる可能性が高く、無用なトラブルを避けるためにも不受理となることも考えられます。

偽名のサインは不可能

偽りの名前でパスポートのサイン/署名をすることは認められません。

- 他人の氏名と誤認させ得る署名は不適

- なりすまし詐欺等の犯罪の可能性も高くなるので不敵

理由

言うまでもありませんが、偽名のサインは不可能です。

ペンネーム、通称名、芸名などは不可

パスポートのサイン/署名で、ペンネーム・通称名・芸名などを使うことはできません。

- 旅券面記載の本人である確認が取れない

- 他人の氏名と誤認させ得る署名は不適

- なりすまし詐欺等の犯罪の可能性も高くなるので不敵

理由

旅券面には戸籍上の氏名が表記されている必要があるため、本名以外の記載は認められないようです。

名前を誤認させたり、なりすまし防止の目的もあります。

模倣されやすいサインは不受理になる可能性が高い

他人に簡単に真似されやすいサインは、例えそれが日常的に使用しているものであっても拒否される可能性が高いです。

- 悪用される可能性が他より圧倒的に高い

- 本名を崩し、可読性はなく、日常的に使用しているサインであっても不可となる可能性がある

- 自己責任なら、と受理される可能性もゼロではない

理由

無用なトラブルを避けるためです。

パスポートを180度回転させたり、紙面を縦にして縦書きするサインは不受理になる可能性が高い

真似されづらさを狙ってパスポートを180度回転させて逆さに文字を書いたり、サイン欄を縦にして縦書き表記するようなケースは不受理の可能性が高いです。

- 正しい表記と判断されない可能性が高い

- 旅券面に記載の氏名やローマ字表記と異なる綴りなど、一見して「他人の署名」であると誤認されるものは原則不可

- ただし、日常的に使用しているサイン/署名であることの疎明資料の提出、合理的理由の説明がつけば受理されるケースもある

理由

一見して「他人の署名」であると誤認されることがあるのが一番の問題でしょう。

そもそも文字を逆さにしたり縦書きにするのは、盗用防止には効果的かもしれませんが、旅券面の文字と異なると見なされることは理解できます。

しかし一方で、可読性のないサインでも(条件次第で)受理されることを考えると、例え文字を逆さに表記したところでも可読性はなく、同様の条件にも思われます。

したがって、自治体によっては「日常使用のサインであればOK」との回答に至ったものと思われます。

個人的な都合による署名変更のための切替申請は不可

パスポートは一度発行すると、署名デザインを理由とした個人的都合による切替申請は受け付けられないことがほとんどです。

例え手数料を支払ったとしてもだめで、それも含めて自己責任ということです。

(結婚・離婚などで戸籍上の氏名が変更になる場合は別です)

もちろんこれも、合理的な理由の説明がつくのであれば検討の余地はあるようですが、基本的にはできないと考えておくほうがよいです。

サインのデザインが気に入らないからといって簡単に変更はできないので、注意が必要です。

まとめ

一度登録すると長く使うことになるパスポートのサイン/署名。

こだわりのデザインで登録したい気持ちは理解できますが、デザインによっては渡航先でトラブルに巻き込まれる可能性が高まることを覚悟しておかなければなりません。

それだけでなく、登録時に疎明資料や合理的な説明を求められますので、余計に手間がかかります。

窓口で判断がつかない場合は、外務省への照会が必要となるため、通常よりも審査に時間がかかる可能性もあります。

自署欄のデザインで揉めるかも?と不安になった方は、申請書の自署欄を空欄にしたまま窓口に行き、使用したい自署を書いた別の紙などを窓口職員に事前に見せて相談の上で自署欄に記入するという流れがおすすめでしょう。

ただし、これほど入念に準備と覚悟をしていたとしても、窓口の判断で奇抜なサインは受理できないとなる可能性があることも覚えておく必要があります。